|

Le Pays Lorrain

1988

Les portes monumentales de maisons rurales dans la moyenne vallée de la

Vezouze

Michel Berna On demeure confondu de

voir, dès le dernier quart du XVIIe siècle, des constructions neuves

respirant l'aisance, et même une certaine recherche de l'art, s'élever dans

tout le canton de Blâmont, y laissant un type d'architecture très

particulier, très intéressant, et qui mériterait de ne pas rester totalement

ignoré.

Emile Ambroise

La vallée de la Vezouze, cruellement éprouvée à maintes reprises au cours de

l'histoire (que l'on songe aux dévastations occasionnées par les guerres du

XVIIe siècle, et, tout dernièrement encore, par les deux guerres mondiales),

n'a conservé que peu de traces d'un passé pourtant prestigieux.

Val-et-Chatillon, Blâmont, Herbéviller, Ogéviller, Croismare, Chanteheux

avaient leur château; Saint-Sauveur, Cirey, Domèvre leur abbaye. Qu'en

reste-t-il ? Au mieux quelques pans de murailles; le plus souvent, des

pierres ou des objets disséminés ici et là, dans des musées ou chez des

particuliers. Aussi ne pouvons-nous appréhender la splendeur passée de ces

modestes villages qu'au prix de gros efforts de lecture... et d'imagination!

Si tous les villages de la Vezouze ont perdu à jamais les grands édifices -

guerriers, religieux ou d'apparat - qui, à un moment ou à un autre, avaient

fait leur gloire, certains d'entre eux ont néanmoins conservé jusqu'à nos

jours une richesse architecturale qui, pour être plus modeste assurément,

n'en suffit pas moins à les faire briller d'un éclat tout particulier. Il

s'agit, suivant l'expression de M. l'abbé Choux, des « portes monumentales »

que présentent certaines maisons d'habitation.

Le village lorrain traditionnel n'est pas spécialement réputé pour sa

coquetterie. L'austérité y est de rigueur, tant en ce qui concerne

l'agencement général des constructions que l'aspect de chacune d'elles. La

comparaison avec l'Alsace voisine est, à cet égard, tout à fait édifiante.

Cet état de fait semble tenir à deux causes essentielles. Le regroupement de

l'habitat en « villages-rue », où les maisons, d'un type uniforme, sont

accolées les unes aux autres le long d'une large rue principale, a été dicté

en grande partie par le mode d'exploitation des terres, basé sur une étroite

solidarité entre les membres de la communauté villageoise. Quant à

l'économie de moyens dont témoigne l'aspect extérieur de la maison

d'habitation, c'est bien là l'exact reflet du tempérament du paysan lorrain,

lequel, confronté aux rigueurs du climat et à l'ingratitude du sol, dut de

tout temps consacrer toutes ses ressources aux « menus soins de la vie

pratique », pour reprendre l'expression employée par Maurice Barrès.

Nous disons bien : « économie de moyens », car, si le paysan lorrain n'avait

que peu de temps et d'argent à consacrer à l'ornementation de sa demeure, le

souci de réaliser cette ornementation ne lui était nullement étranger. Aussi

s'est-il, le plus souvent, contenté de faire porter son effort sur la seule

porte d'entrée du logis. De fait, il n'est pas rare que celle-ci reçoive un

linteau sculpté où figurent la date de construction de l'édifice ainsi que

le nom ou les initiales de ses premiers propriétaires, parfois même des

motifs décoratifs tels qu'emblèmes religieux ou attributs professionnels

(représentation d'outils en relation avec le métier exercé par le premier

propriétaire).

Or, dans l'est de la Lorraine, cette habitude de décorer la porte d'entrée

des maisons d'habitation a pris une importance considérable, se

Porte de 1693 à Manonviller

traduisant, bien au-delà de la simple sculpture du linteau, par celle du

chambranle, ainsi que par l'adjonction d'un fronton avec tympan sculpté.

Bien plus, dans la région comprise entre Lunéville et Blâmont, elle s'est

manifestée avec un goût et une opulence tels qu'elle a donné naissance à de

véritables chefs-d'oeuvre.

La quasi-totalité de ces portes monumentales peuvent être observées dans la

moyenne vallée de la Vezouze, c'est-à-dire dans les villages de la zone qui

s'étend entre Domèvre et Marainviller. Nous passerons en revue les

différentes portes qu'il est permis d'observer, puis, les envisageant dans

leur ensemble, nous tenterons de dégager quelques enseignements d'ordre

historique et architectural.

I. LES DEUX TYPES DE PORTES MONUMENTALES

Un rapide survol de l'ensemble des portes monumentales de la vallée de la

Vezouze permet de les répartir en deux groupes qui, bien que voisins par

leur inspiration et leur aspect général, se distinguent cependant par la

manière dont a été réalisée l'ornementation du chambranle. Le plus souvent,

celle-ci affecte l'aspect d'une forte mouluration; mais certaines portes

présentent une ouverture encadrée par deux colonnes. Nous envisagerons

successivement ces deux types de portes.

Les portes à chambranle mouluré

Le voyageur qui, venant de Lunéville, entreprend de remonter le cours de la

Vezouze, ne peut manquer de noter, à Marainviller, le changement qui affecte

la configuration de la vallée. Jusqu'alors bien ouverte, celle-ci se

resserre aussitôt après le village, à la hauteur de Thiébauménil. Les vastes

étendues agricoles cèdent alors la place à un riant paysage de prairies et

de boqueteaux, où la rivière affirme davantage sa présence. Laissons pour

l'instant de côté le gros village de Marainviller - nous y reviendrons au

terme de notre étude -, et pénétrons plus avant à l'intérieur de notre champ

d'investigations.

Etabli sur la rive droite de la Vezouze, à l'écart des grandes voies de

communications, Manonviller semble sommeiller au pied de son fort ruiné.

C'est le premier village que l'on rencontre en venant de Thiébauménil.

L'aspect qu'il offre depuis la vallée donne l'impression d'un assez

important ensemble de constructions bien regroupées autour de l'église,

laquelle, bâtie sur un tertre, élève son clocher massif et d'un beau type

lorrain bien au-dessus des maisons d'habitation.

Aussitôt après le pont qui enjambe la rivière, on pénètre dans le village,

et, remontant la rue principale, on ne tarde pas à y découvrir, au n° 8, une

belle porte à chambranle mouluré. Malgré la destruction, en 1944, de la

maison dont elle faisait partie à l'origine, cette porte a fort heureusement

pu être sauvée et réinsérée dans la nouvelle construction.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est la splendide ornementation du chambranle;

nulle part ailleurs nous n'en retrouverons d'aussi magnifiquement réalisée.

Elle se présente sous la forme d'une triple moulure au relief vigoureux. Ce

dernier est remarquablement accentué par trois

élégantes crossettes (les deux premières, dédoublées, sont situées à chacun

des angles du chambranle, la troisième au milieu de sa partie transversale)

qui contribuent à donner à l'ensemble l'aspect d'une croix de taille

humaine.

Le linteau est, lui aussi, somptueusement orné. Un cartouche rectangulaire,

contenant le nom du premier propriétaire (Jean Mangenat), est encadré de

deux paires de motifs décoratifs figurant, de manière très stylisée, des

fleurs (côté gauche) et des astres (côté droit). L'ensemble, traité avec

beaucoup de maîtrise, est d'un effet remarquablement décoratif.

Au-dessus du linteau, le fronton est en arc brisé, c'est-à-dire affectant la

forme d'un demi- cercle interrompu en son milieu. Les deux arcs de cercle,

ou rampants du fronton, sont constitués chacun par un cordon boudiné à

volute, s'enroulant sur lui-même à son extrémité. Ils soutiennent une petite

niche recouverte d'un toit sculpté des plus élégants et encadrée de deux

motifs en forme de consoles renversées. En dessous, au centre du tympan, un

second cartouche contient la date de 1693. Nous verrons que cette porte,

assurément la plus remarquable de toutes, est aussi l'une des plus

anciennes.

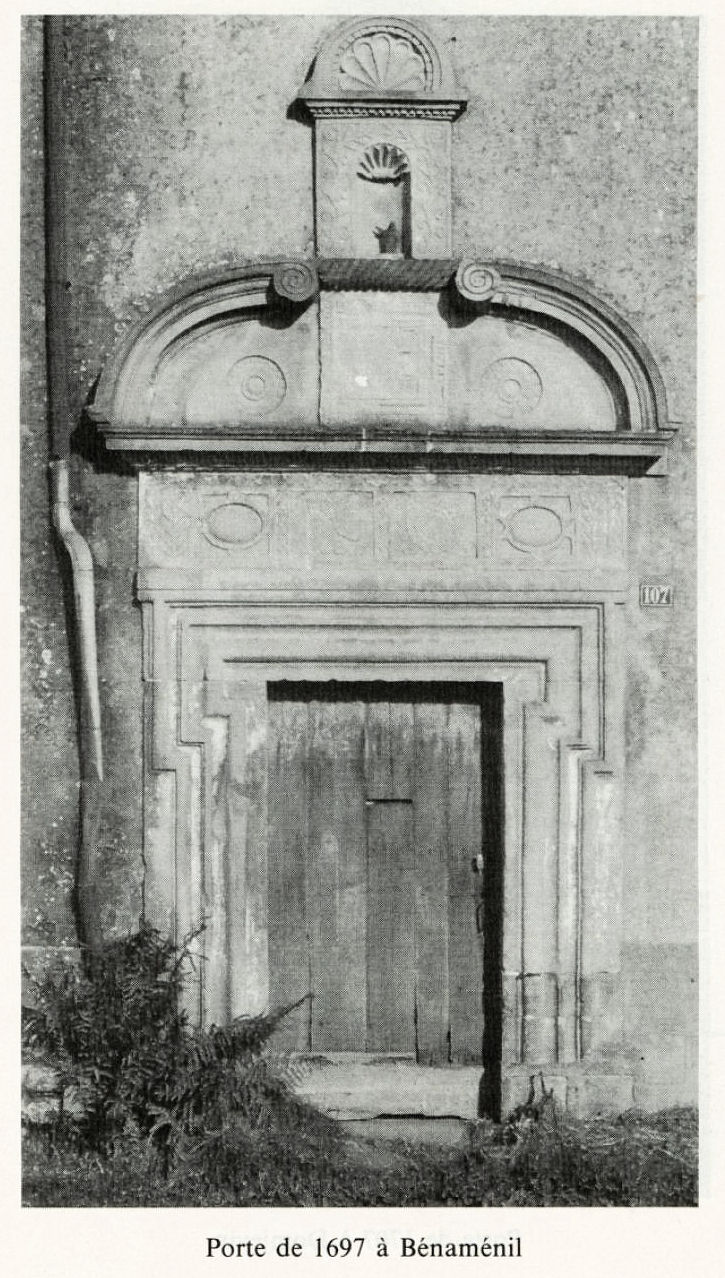

Il nous faudra revenir sur nos pas pour gagner Bénaménil, car la passerelle

n'existe plus, qui enjambait la Vezouze à la hauteur de ce village, et

permettait ainsi à ses habitants de se rendre à la Bonne-Fontaine, le

pèlerinage marial le plus fréquenté de la vallée.

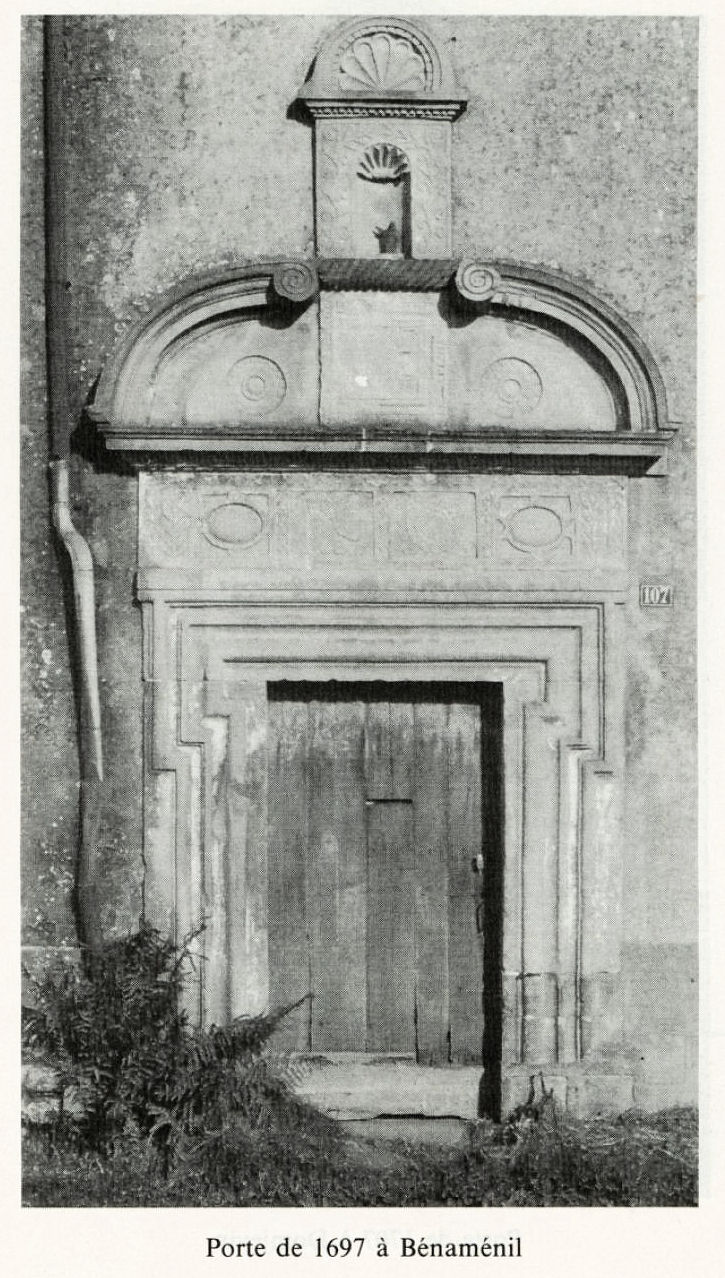

A l'inverse de son proche voisin Manonviller, Bénaménil est traversé par la

route nationale, sur laquelle il fut relais de diligence au XIXe siècle : il

étire sur près de deux kilomètres ses grosses maisons d'exploitation et

conserve aussi une porte monumentale, étroitement apparentée à celle que

nous venons de décrire, encore que d'une facture plus sobre et d'une

apparence moins somptueuse, un peu après l'église, vers la sortie Est du

village, au n° 107 de la grande rue.

D'emblée, nous reconnaissons, dans l'imposant chambranle à triple moulure,

le lien de parenté qui unit cette porte à celle de Manonviller. Moins

travaillé, il ne comporte toutefois que deux crossettes.

Le linteau, bordé de palmettes à chaque extrémité, est divisé en quatre

compartiments égaux. Les deux compartiments latéraux sont ornés d'oves; ceux

du centre présentent des rosaces voisines de celles du linteau de

Manonviller (quatre coeurs disposés en croix et un soleil). Deux motifs

similaires ornent le tympan, plus vaste que celui de Manonviller; ils

Porte de 1697 à Bénaménil encadrent

un cartouche de forme carrée portant la date de 1697. Au-dessus, la niche,

entourée de rinceaux d'un bel effet décoratif, est surmontée d'un petit

fronton curviligne à coquille. Cette porte frappe par son aspect massif et

la haute qualité de son ornementation.

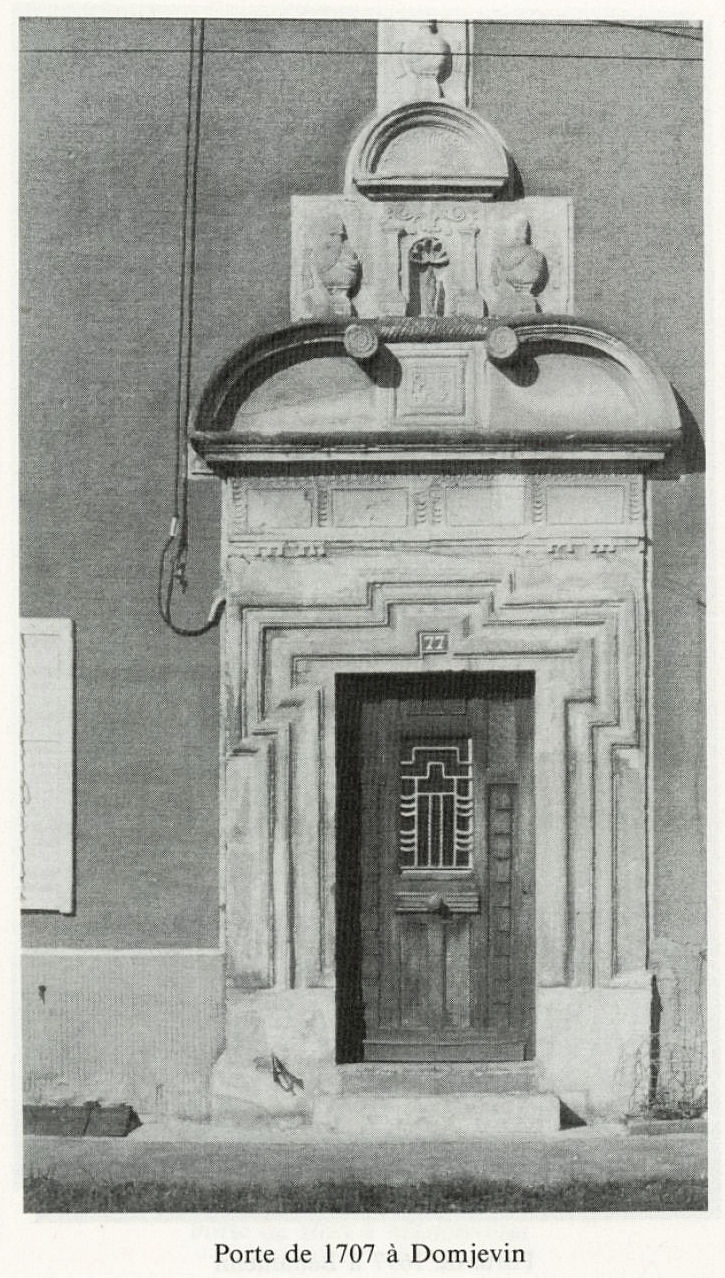

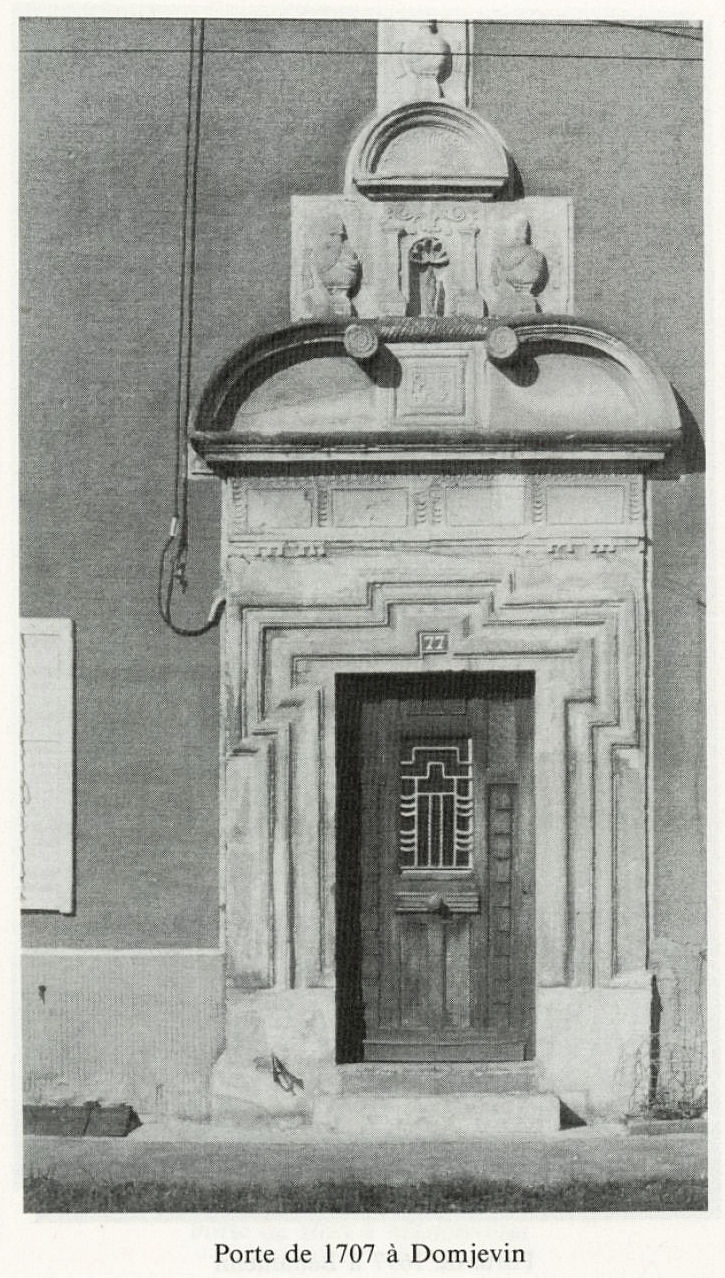

Imposant, majestueux, Domjevin est installé sur le flanc de l'une des

collines qui constituent la bordure septentrionale de la vallée. Comment

résister au plaisir de suivre la petite route qui, traversant la grande

prairie de la Vezouze, conduit à ce beau village en passant par-dessus

plusieurs petits ponts dont les plus anciens auraient été construits sur

l'ordre du duc Stanislas ?

Porte de 1707 à Domjevin

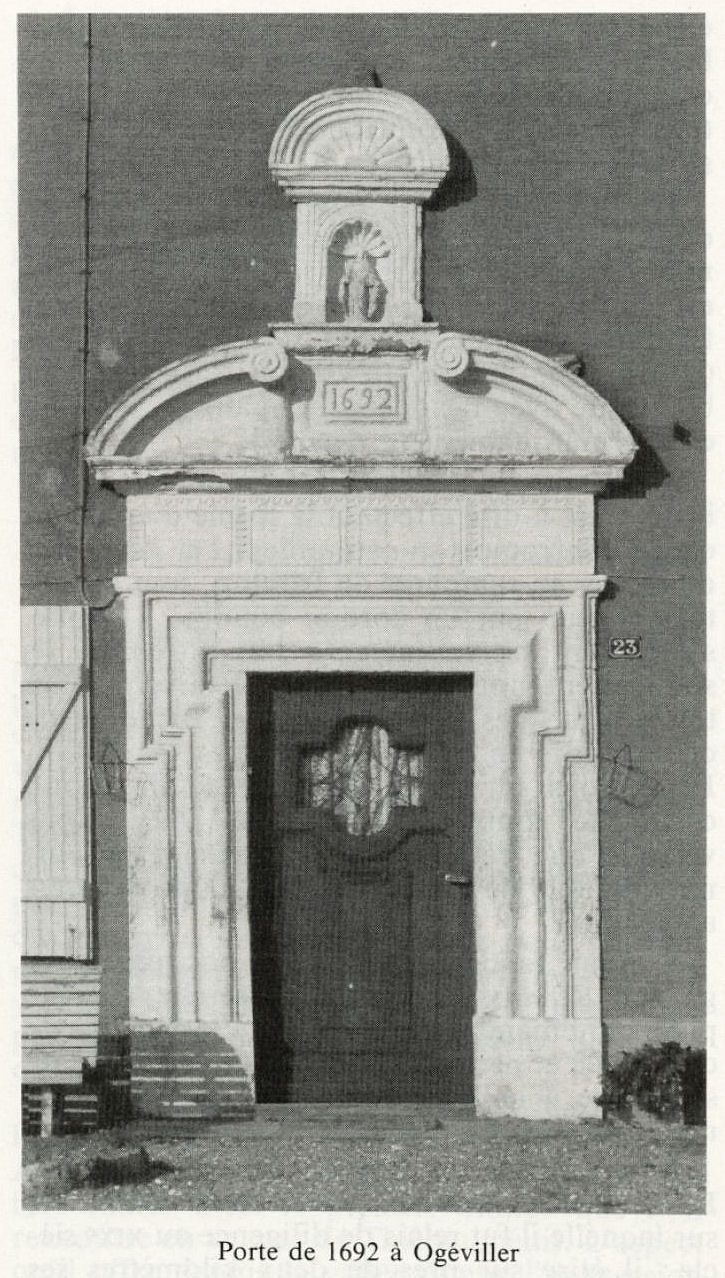

Porte de 1692 à Ogéviller Delorme

nous dit que Domjevin dépendait autrefois de deux seigneurs : le comte d'Haussonville

possédait la partie basse du village, alors que la partie haute appartenait

au duc de Lorraine. C'est dans cette partie haute que nous pouvons voir

plusieurs portes monumentales, dont l'une, située au n° 77 de la rue Haute,

à l'amorce de la petite route qui conduit à Manonviller, est tout

particulièrement intéressante.

Au-dessus du chambranle dont la triple moulure manque un peu de vigueur,

bien qu'elle soit soulignée par trois crossettes, le linteau ne comporte

aucun motif décoratif, cette fois, mais de simples motifs géométriques :

quatre rectangles bordés d'entailles en forme de croissant de lune. Tout

l'effort d'ornementation a été porté sur le fronton. Ses deux rampants en

forme de cordon boudiné à volute, entre lesquels s'insère un cartouche de

forme carrée portant la date de 1707 et les initiales des premiers

propriétaires, soutiennent une petite niche au décor véritablement

exubérant. Elle est en effet encadrée de deux petits pilastres sommés chacun

d'une croix de Lorraine. Entre les deux croix de Lorraine, juste au-dessus

de la niche, nous croyons reconnaître le motif décoratif lorrain

traditionnel : un panier d'où retombent des guirlandes de fleurs. Enfin, de

part et d'autre des pilastres, ainsi qu'au-dessus du toit de la niche, on

voit, trois fois répété et sculpté avec art, un motif décoratif dit « vase

fumant ».

L'ensemble est du plus bel effet, et lorsque, après avoir remonté la rue

Haute, on découvre le vaste panorama qu'offre la route de Manonviller

aussitôt après les dernières maisons d'habitation, on ne peut manquer d'être

frappé par l'éclat de ce beau village, l'un des phares de la vallée.

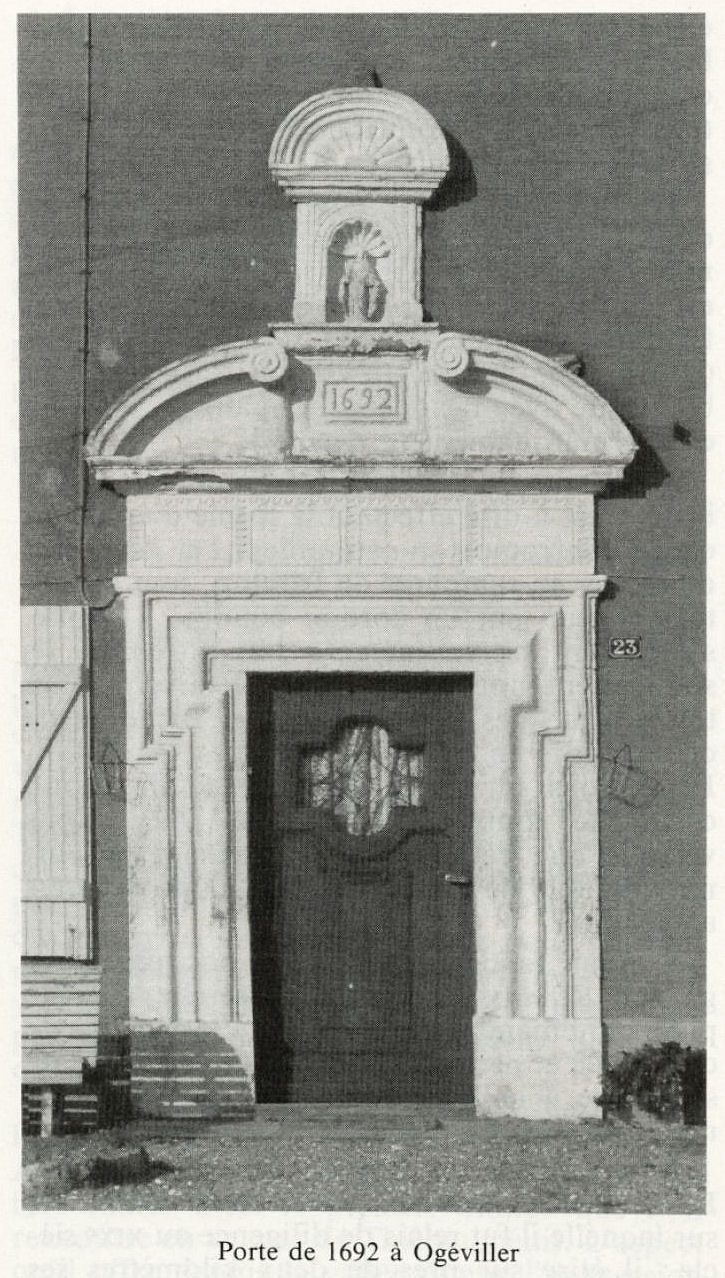

A Ogeviller, au no 23 de la rue du Château, on peut voir une dernière belle

porte à chambranle mouluré. Les simples sculptures géométriques du linteau,

en tout point semblables à celles du linteau de Domjevin, mettent en valeur

la force du chambranle à triple moulure. Un cartouche rectangulaire, placé

au centre du tympan, contient la date de 1692, et fait donc de cette porte

une contemporaine de celle de Manonviller.

Les portes à colonnes

La partie de la vallée qui s'étend en amont de Domjevin semble avoir

constitué le domaine d'élection des portes à colonnes. Moins bien représenté

que le précédent, ce second type de portes monumentales est aussi d'un

aspect plus recherché, « un peu prétentieux » a même écrit Emile Ambroise.

On peut discuter ce jugement de valeur. Quoi qu'il en soit, la réalisation

des portes à colonnes devait être passablement difficile ou onéreuse, car le

type fut définitivement abandonné peu de temps après son éclosion,

contrairement au premier qui, passé la prestigieuse période des débuts,

connut, on le verra, une dégénérescence progressive.

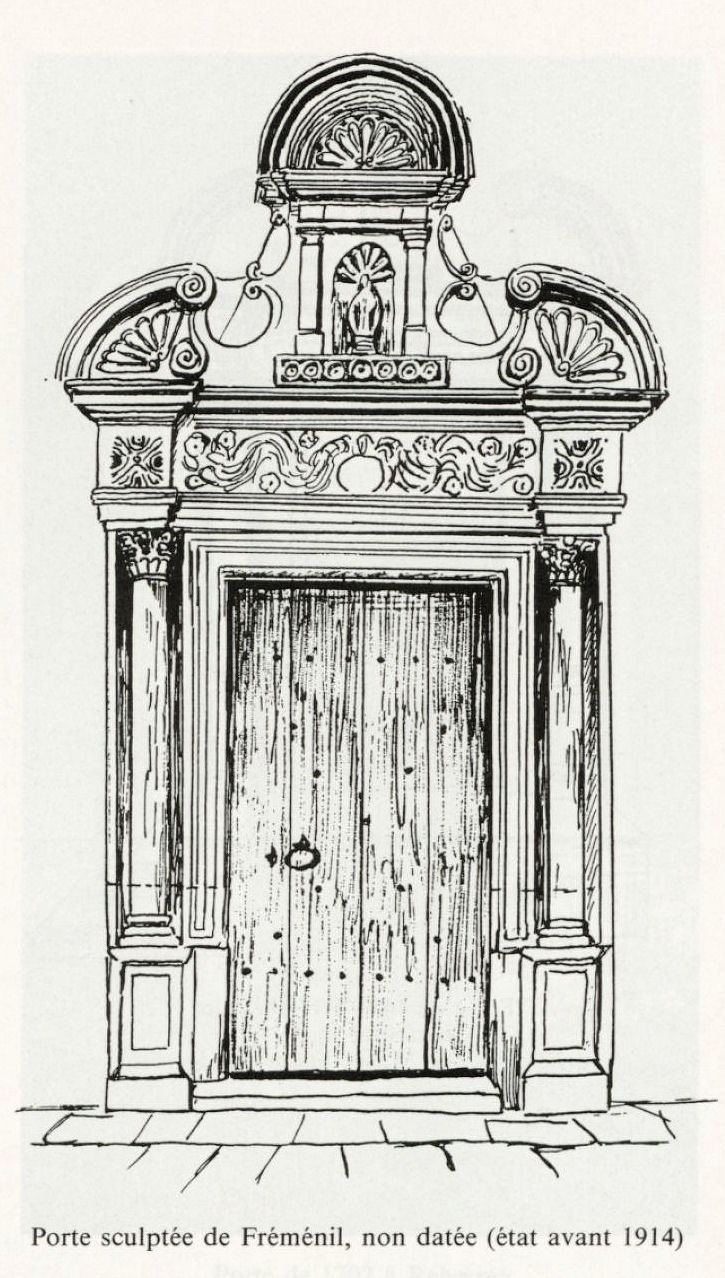

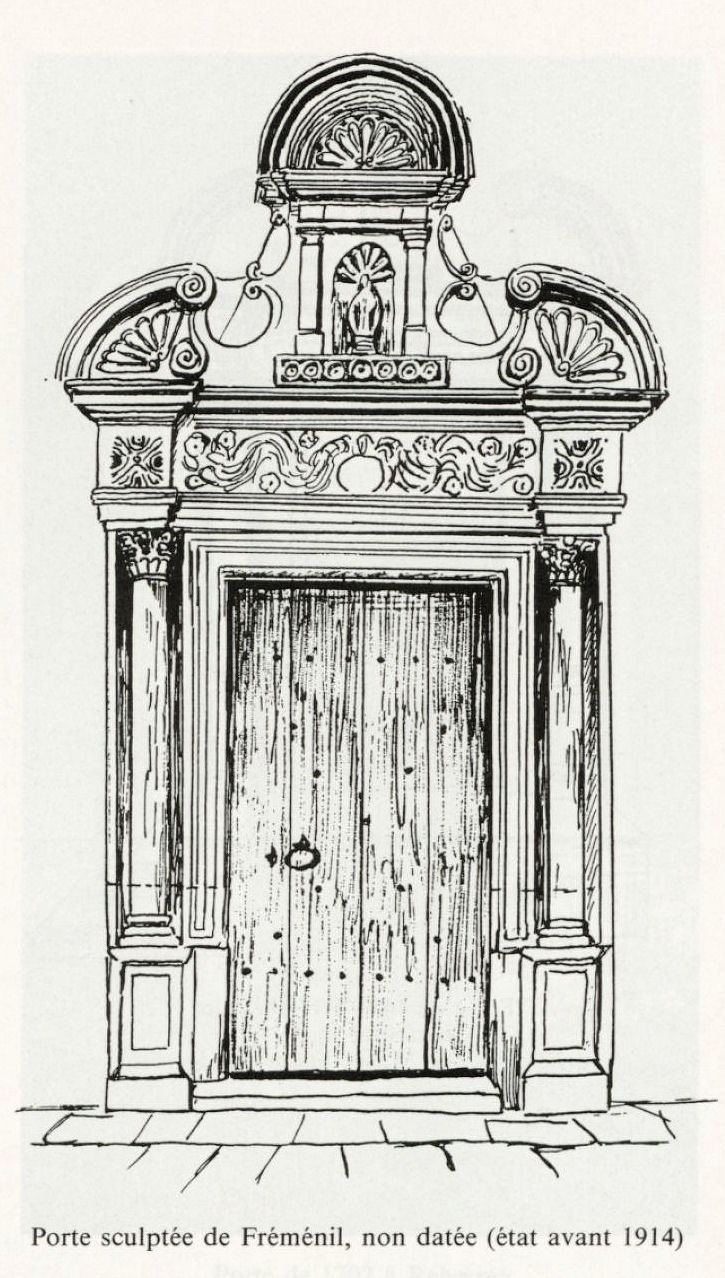

Bâti sur un escarpement de la rive gauche de la Vezouze, Fréménil n'est

distant de Domjevin que d'un peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau. Pour

s'y rendre, le mieux est encore d'emprunter le chemin qui, longeant le cours

d'eau sur sa rive gauche, conduit, à travers prés et oseraies, au pied du

promontoire où s'est établi le village.

Il suffit alors de remonter la rue qui débouche directement sur la prairie,

pour parvenir sur la place de l'église. On y voit les restes d'une porte à

colonnes datant vraisemblablement des toutes premières années du XVIIIe

siècle, et dont nous pouvons deviner, grâce à une carte postale éditée vers

1900 par la librairie Bastien de Lunéville, combien elle devait être

remarquable. C'était sans doute la plus belle du genre. Malheureusement,

cette porte a été presque entièrement détruite lors de la Première Guerre

mondiale; il n'en subsiste que la niche.

Porte sculptée de Fréménil, non datée (état avant 1914)

Par son allure générale, la porte de Fréménil

s'apparentait étroitement à celles que nous venons de décrire, à ceci près

qu'à la mouluration du chambranle avaient été préférées deux colonnes

corinthiennes soutenant le fronton par l'intermédiaire de deux ressauts de

la corniche d'entablement et du linteau. Ce dernier présentait d'élégantes

sculptures affectant l'aspect de guirlandes de fleurs, d'une inspiration

relativement moderne, car traitées de manière réaliste, à l'opposé des

décors floraux stylisés que nous avons pu observer sur certaines portes à

chambranle mouluré. A chacune des extrémités du linteau, sur les ressauts

coiffant les colonnes, on voyait en outre un motif astral.

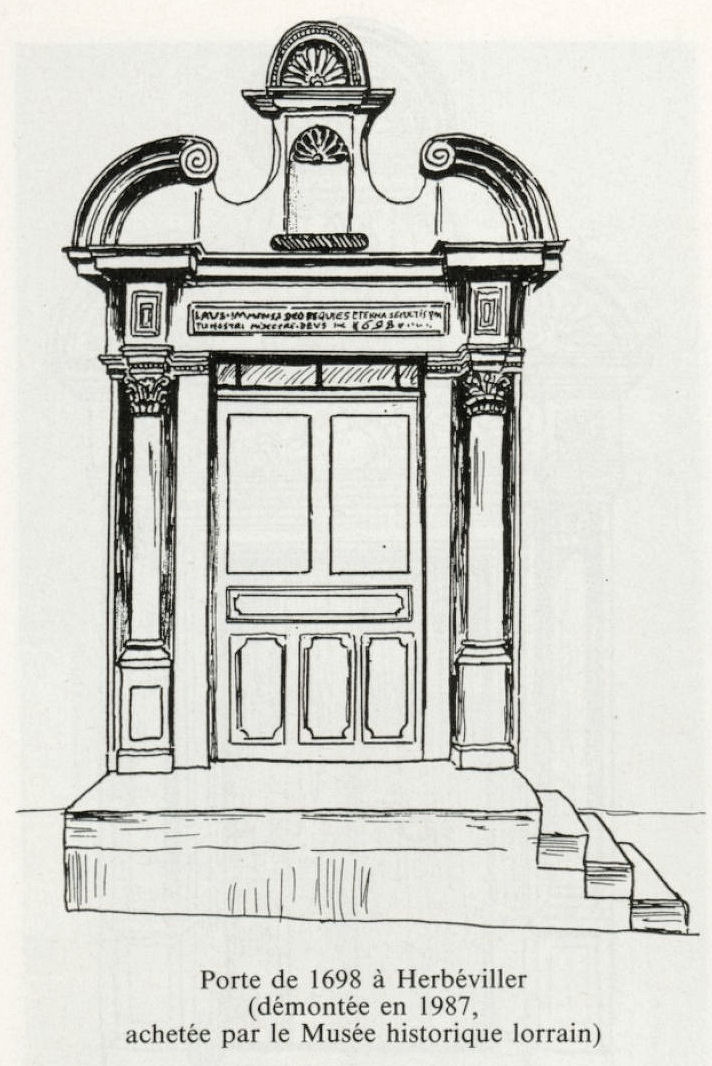

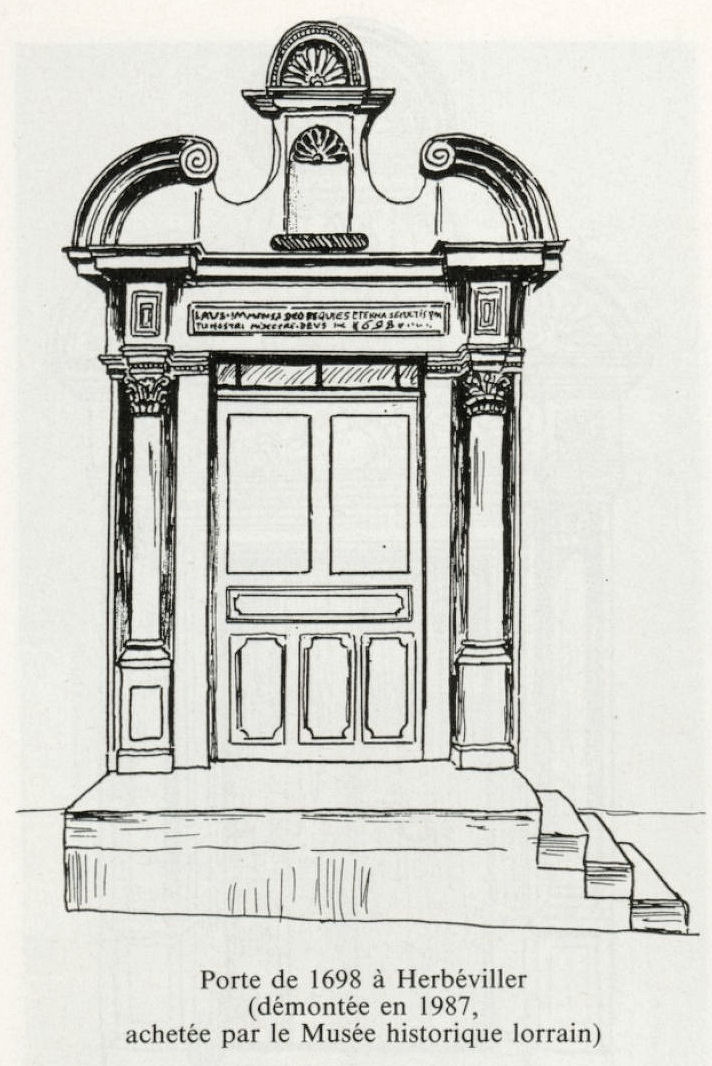

Porte de 1698 à Herbéviller

(démontée en 1987, achetée par le Musée historique lorrain)

Les rampants du fronton, plus courts que ceux des portes

à chambranle mouluré, ne soutiennent plus, mais encadrent la niche, qui, de

ce fait, occupe à elle seule la majeure partie du tympan. Insérée, comme à

Domjevin, entre deux petits pilastres, et reposant sur un soubassement

décoré de cercles accolés, elle est encadrée par deux motifs affectant

l'aspect d'une accolade à volutes. Ici encore, un petit fronton curviligne à

coquille fait office de toit. Une coquille occupait également l'espace

triangulaire délimité par chacun des rampants du fronton, espace qui était,

en outre, fermé, du côté de la niche, par un motif en forme de console

renversée.

Assurément, l'ensemble devait être très élégant, et l'on ne peut que

déplorer la disparition de cette belle porte monumentale.

En amont, à Herbéviller, on pouvait voir, naguère encore, au n° 15 de la rue

principale, non loin des ruines du château de Lannoy, une autre porte à

colonnes qui, sans avoir la beauté de celle de Fréménil, n'en était pas

moins digne du plus grand intérêt.

Le parti adopté par l'architecte était exactement le même qu'à Fréménil :

ouverture flanquée de deux colonnes corinthiennes, niche abaissée au niveau

du tympan et encadrée par les deux courts rampants du fronton. Mais

l'ornementation était ici beaucoup plus sobre. Hormis le petit fronton à

coquille qui coiffait la niche, elle ne se manifestait qu'au niveau du

linteau, de manière très originale, il est vrai. Ce dernier comportait en

effet une longue inscription incisée, disposée sur deux lignes et dont voici

le texte : LAUS IMMENSA DEO, REQUIES AETERNA SEPULTIS, PAX VIVIS, TU NOSTRI

MISERERE DEUS (Dieu soit loué infiniment, qu'aux défunts soit accordé le

repos éternel et la paix aux vivants; Seigneur Dieu ayez pitié de nous).

Comme le relevait fort justement M. l'abbé Choux, si l'on ne trouvait pas, à

la suite de ce texte, avec la date de 1698, deux paires d'initiales qui

indiquent un ménage, on penserait plutôt à la demeure d'un curé qu'à celle

d'un cultivateur!

Voici donc, là encore, une belle oeuvre de la fin du XVIIe siècle. La maison

ornée de cette porte a été incendiée en avril 1987 et la porte démontée par

son acquéreur vient d'entrer, par achat, dans les collections du Musée

lorrain où elle trouvera place dans la seconde partie du Musée des arts et

traditions populaires des Cordeliers, lorsque l'aménagement complet sera

enfin achevé.

L'ancienne église d'Herbéviller, qui avait été construite au début du XVIIIe

siècle, possédait un portail à colonnes et fronton brisé d'une inspiration

très voisine de celle de la porte que nous venons d'étudier, au point qu'on

a émis l'hypothèse qu'ils étaient tous deux l'oeuvre d'un même artiste. Ce

portail a disparu en 1914 dans les ruines de l'ancienne église.

Notons enfin la présence, non loin de l'église, au n° 2 de la rue de

Saint-Martin, d'une petite porte à chambranle mouluré, datée de 1703. Il

semble que cette porte ait été réinsérée dans une construction moderne après

que la maison dont elle faisait partie à l'origine eut été détruite,

vraisemblablement lors du premier conflit mondial. Les rampants du fronton,

abîmés, n'ont pas été repris. Cette porte est surtout intéressante par les

élégants rinceaux qui ornent son linteau.

Plus haut, Saint-Martin, Domèvre, presque entièrement détruits lors de la

Première Guerre mondiale, n'ont conservé que peu de maisons anciennes;

celles qui subsistent ne présentent aucun intérêt pour notre étude. Nous

quitterons donc la vallée de la Vezouze pour gagner Reherrey.

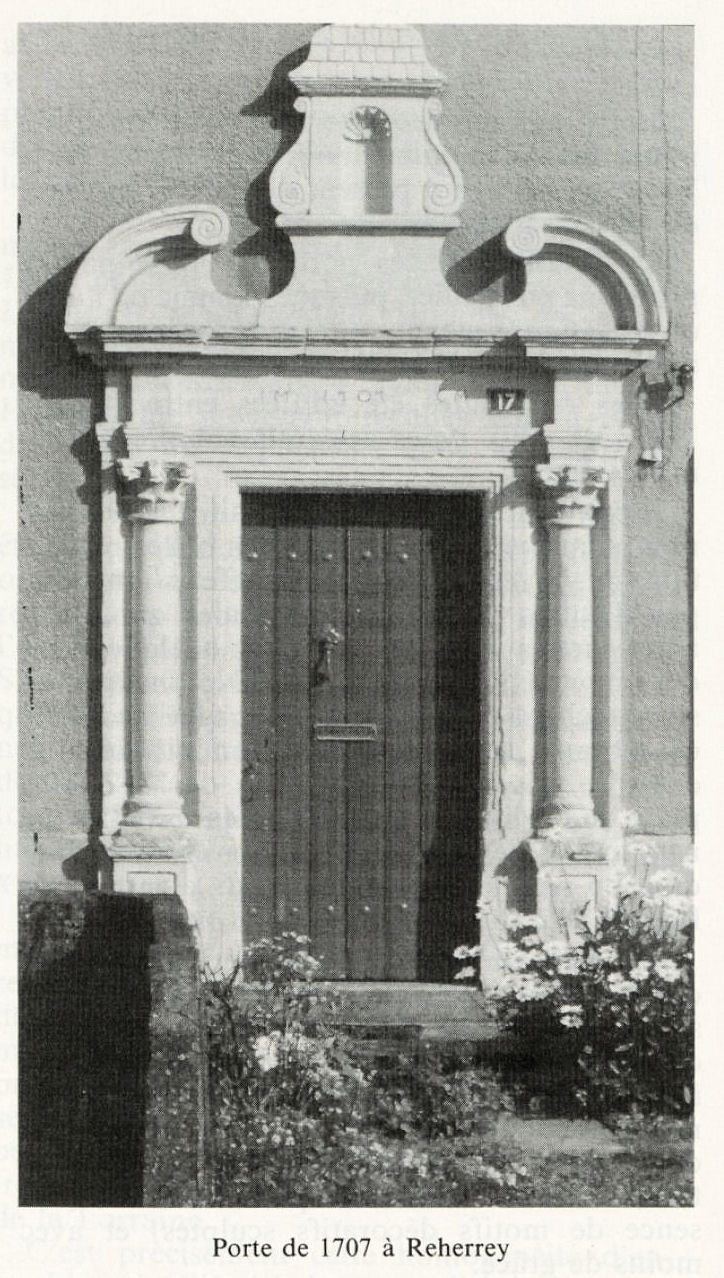

Ce petit village est situé dans la vallée de la Verdurette, à quelque cinq

kilomètres en amont d'Ogéviller. A cet endroit, la vallée est bien ouverte,

et offre un reposant paysage de prés et de boqueteaux, doucement animé de

molles et amples ondulations. Aussi, contrairement à ses proches voisins,

Vaxainville et Pettonville, Reherrey a-t-il pu adopter une position moins

ingrate, en s'établissant sur le versant exposé au midi.

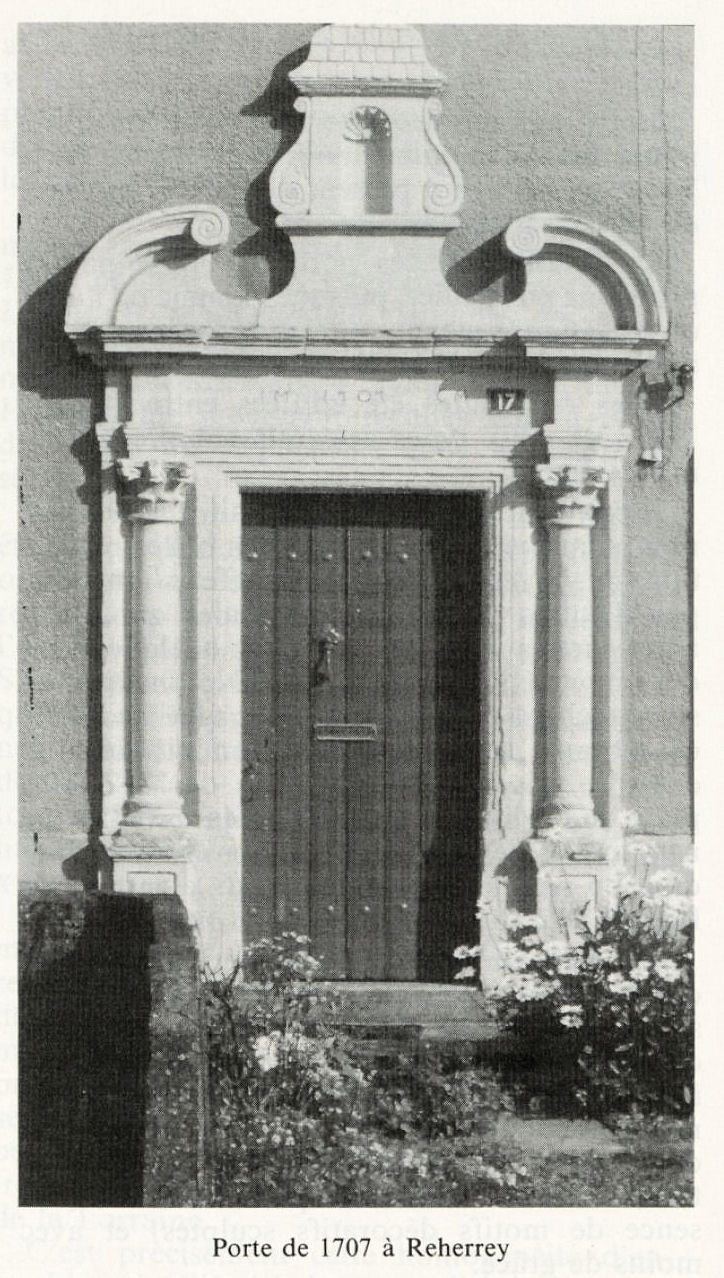

Outre une très belle croix ancienne, on peut voir à Reherrey une porte à

colonnes, dans la façade de la maison sise au n° 17 de la Grande rue.

Rigoureusement identique, dans sa partie inférieure, à celle de Fréménil,

cette porte s'en distingue toutefois par la position et l'ornementation de

sa niche. Cette dernière, étroitement apparentée à la niche de Manonviller

(toit sculpté, ornements en forme de consoles renversées), est en effet

placée au-dessus du tympan, comme dans les portes à chambranle mouluré, bien

que la présence du fronton à courts rampants eût, ici encore, autorisé

l'adoption d'une disposition différente. Il en résulte un meilleur équilibre

dans les proportions, et, croyons-nous, plus de grâce que dans les autres

réalisations du même type.

La porte de Reherrey marque cependant un net recul par rapport aux autres

portes monumentales, et annonce déjà la décadence. C'est ainsi que,

au-dessus des colonnes au fût un peu grêle, le linteau présente, pour toute

ornementation, deux paires d'initiales et la date de 1707, sommairement

gravées.

Avec cette incursion dans la vallée de la Verdurette, s'achève la promenade

qui nous a conduits à visiter la quasi-totalité des villages du cours moyen

de la Vezouze. Sur le chemin du retour vers Lunéville, nous pourrons

cependant nous arrêter quelques instants à Marainviller. Dans le petit

groupe de maisons anciennes que la route nationale sépare du reste du

village, au n° 9 de la rue Charles Chatton, nous trouvons en effet une

dernière porte à colonnes.

Par l'agencement de son chambranle, cette porte est, à quelques détails

près, l'exacte réplique des autres réalisations du même type. Par

l'ornementation de son tympan, elle s'apparente étroitement à la porte de

Fréménil (coquil-

Porte de 1707 à Reherrey les

occupant l'espace délimité par les deux rampants du fronton, soubassement de

la niche décoré d'une rangée de cercles accolés). La seule particularité de

la porte de Marainviller réside dans le fait que sa niche est dépourvue de

toit. La présence d'une fenêtre, immédiatement au-dessus de l'entrée du

logis, interdisait en effet que l'on reproduisît ici ce couronnement

traditionnel.

Il convient de souligner, à propos de cette porte, la relative pauvreté de

son ornementation; le linteau, en particulier, n'offre aux regards qu'une

surface uniformément lisse. Cette circonstance, jointe à l'absence de

millésime, rend difficile la datation du monument. Néanmoins, son étroite

parenté avec la porte de Fréménil permet de faire remonter son érection aux

années 1700-1710.

Eléments d'histoire et d'architecture

Nous venons de passer en revue les différentes portes monumentales de la

vallée de la Vezouze; il s'agit à présent de faire la synthèse de nos

observations.

La datation de ces portes ne pose pas de problème particulier, puisque,

comme on l'a vu, on trouve presque toujours un millésime sculpté au niveau

du linteau ou du tympan.

Elles ont toutes été édifiées entre 1692 et 1707, les deux types

apparaissant presque simultanément.

Il convient d'insister sur le fait que nous ne nous sommes arrêté qu'aux

plus belles réalisations de l'un et l'autre type. En effet, s'il n'existe

pas d'autres portes monumentales qui soient antérieures à 1692, on en trouve

quelques-unes qui ont été édifiées après 1710. Notons qu'elles se rattachent

toutes au premier type (portes à chambranle mouluré). Nous en citerons un

exemple pris à Domjevin, daté de 1717 (105, place de l'église), et un autre

à Manonviller (au n° 11 de la rue principale), non millésimé, mais dont on

peut situer l'érection aux alentours de l'année 1720.

Ces réalisations tardives ne méritent pas plus qu'une simple mention. Ce

n'est pas qu'elles soient dépourvues d'intérêt, mais on constate chez elles

un affaiblissement des caractères qui font la beauté des portes de la

première période : réduction des dimensions et diminution de la vigueur de

la mouluration du chambranle, fronton traité de manière plus sommaire

(absence de motifs décoratifs sculptés) et avec moins de grâce.

L'exemple constitué par la porte de 1717 à Domjevin est, à cet égard, tout à

fait significatif. Suppression de la moulure intermédiaire et simplification

à l'extrême du dessin de la moulure extérieure du chambranle, absence de

volutes aux rampants du fronton, réduction à deux larges coquilles de la

décoration du tympan, font que cette porte, d'aspect pourtant encore

monumental, se situe nettement en retrait par rapport aux chefs-d'oeuvre de

la charnière XVIIe-XVIIIe siècles.

Notons, en tout cas, que l'apparition de nos premières portes monumentales,

vers 1690, coïncide très exactement avec la mort de Charles V et l'accession

de son fils Léopold à la tête de la Maison de Lorraine. Une tâche immense

attendait le nouveau souverain : la nécessaire reconstruction de nos

villages, dévastés par les guerres entreprises contre la France, pendant

une bonne partie du XVIIe siècle, par son grand-oncle, le duc Charles IV. Et

de fait, il s'y attela avec ardeur dès qu'il se trouva investi du pouvoir

ducal.

Tout au long de son règne, le duc Léopold manifesta un goût prononcé pour

les belles constructions. Aussi pourrait-on être tenté de voir, dans la mode

des portes monumentales qui a touché les villages de la Vezouze dans les

toutes dernières années du XVIIe siècle, une manifestation de la politique

d'embellissement de la Lorraine, conduite par Léopold.

Mais ce serait oublier que, de 1670 à 1697, la Lorraine, occupée par les

troupes du roi de France, fut administrée par ce dernier, et que ce n'est

qu'en 1698 que Léopold quitta Vienne, où il vivait réfugié avec sa famille,

pour rentrer en Lorraine et prendre effectivement possession de ses Etats,

conformément aux dispositions du traité de Ryswick, signé un an plus tôt.

Force est donc d'admettre, avec Emile Ambroise, que l'apparition des portes

monumentales « s'est produite spontanément, et a devancé l'ère de rénovation

et de paix qui a rendu cher aux Lorrains le règne de Léopold ».

Quels pouvaient donc bien être les premiers propriétaires de ces belles

maisons d'habitation, ornées de portes monumentales ? Ces portails d'apparat

avaient-ils été réalisés pour le compte de riches marchands, de bourgeois

fortunés ?

Nous avons déjà répondu implicitement dans notre introduction. Il ne s'agit

ici que de maisons paysannes; la présence systématique, à côté de

l'ouverture du logis, d'une vaste porte de grange, l'atteste suffisamment.

C'est donc bien, en définitive, à un rapide accroissement de la richesse de

nos campagnes dans le dernier quart du XVIIe siècle qu'il faut imputer

l'éclosion de la mode des portes monumentales.

Phénomène bien singulier, en vérité, que ce brusque passage de la misère la

plus noire à l'opulence la plus raffinée! Il semble que l'occupation

française et la véritable révolution agricole qui en résulta, avec

l'introduction de cultures et de procédés culturaux jusque-là inconnus en

Lorraine, aient joué ici un rôle déterminant.

Si nous cherchons à caractériser nos portes monumentales du point de vue

architectural, nous nous trouvons placés dans l'embarras.

Elles se rattachent incontestablement au style baroque, qui fit son

apparition en Italie à la fin du XVIe siècle et se maintint jusque vers

1730, en diffusant largement en France. En effet, le fronton brisé à

rampants terminés par une volute et soutenant ou encadrant un petit

tabernacle, dont nous avons relevé la présence de manière constante, est un

élément caractéristique du style baroque.

De même, les moulures à crossettes et les colonnes à chapiteau corinthien

sommé d'un ressaut de l'entablement, dont nous avons vu qu'elles encadraient

tour à tour l'ouverture de nos portes monumentales, se rencontrent

fréquemment dans les édifices de la période baroque. De ce point de vue, ces

portes s'inscrivent donc dans le droit fil de la mode architecturale de la

période où elles ont été édifiées.

En revanche, le détail de leur ornementation fait davantage penser au style

Renaissance. Cartouches rectangulaires, frontons curvilignes à coquille,

rinceaux et dessins géométriques sont en effet des motifs décoratifs

traditionnels de ce style d'architecture, né dans l'Italie du XVe siècle et

qui puisait son inspiration dans l'art de la Grèce et de la Rome antiques.

On peut, à juste titre, s'étonner de voir le style Renaissance faire ainsi

son apparition dans l'architecture rurale de la Lorraine des années 1700,

alors qu'il avait pénétré en France au début du XVIe siècle et y avait cédé

la place au style baroque dès le début du siècle suivant. C'est ici qu'il

faut s'interroger sur l'origine des artistes qui ont participé à l'érection

de nos belles portes monumentales.

Aucune étude systématique n'a encore été entreprise sur ce sujet. Quelques

recherches ont cependant permis de dégager un certain nombre de données qui

sont de nature à nous fournir des indications intéressantes. Les registres

paroissiaux de Herbéviller mentionnent, à la date de 1699, le baptême de

Pierre, fils de Pierre Auchard, maître-sculpteur, et, en 1700, le décès, à

l'âge de soixante ans, de Jean-Jacques Gras, suisse italien et maçon de son

état, dont on sait qu'il avait alors avec lui un neveu prénommé Jacques. A

Domjevin, on relève, à la date de 1733, le nom de Christophe Philibert,

architecte originaire d'Yverdon, en Suisse.

Ainsi donc, il est établi que, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe

siècle, il se trouvait, à Herbéviller et Domjevin, les deux villages où l'on

peut voir le plus grand nombre de portes monumentales, et qui sont situés au

centre de l'aire de diffusion de ce type de constructions, des architectes,

maçons et sculpteurs originaires de Suisse ou d'Italie du Nord. On ne

saurait affirmer que ces hommes sont précisément les auteurs de nos portes

monumentales, mais de fortes présomptions inclinent à le penser. En effet,

on ne retrouve plus leur nom dans les

actes ultérieurs; il s'agirait donc bien d'artistes venus spécialement dans

notre région pour y prendre part à la reconstruction des villages détruits,

et qui seraient ensuite retournés dans leur pays d'origine.

Plus intéressante encore, et toujours dans le même sens : l'indication

fournie à Edmond Delorme par l'abbé Hatton, ancien curé de Domjevin, selon

laquelle certaines des portes monumentales de ce village seraient dues à des

maîtres-maçons italiens ayant nom Dulci et Haléguo, qui se seraient

installés dans la région du début du XVIIIe siècle et y auraient fait

souche.

Dès lors, on peut penser que ces artistes étrangers, principalement

originaires d'Italie, ont voulu recréer dans notre région les belles

réalisations architecturales qu'ils avaient eu l'occasion d'admirer dans

leur pays d'origine. S'inspirant à la fois des constructions de l'époque (de

style baroque) et d'autres plus anciennes (constructions Renaissance), ils

ont alors donné naissance à un style d'architecture rurale tout à fait

original, que d'aucuns n'ont pas hésité à baptiser « style italo-lorrain du

XVIIIe siècle » (Delorme).

Cette attitude nous semble d'ailleurs parfaitement justifiée. Force nous

est, en effet, de reconnaître que, en dépit de la coexistence de deux types

dont nous avons parlé, les portes monumentales de la vallée de la Vezouze

présentent une remarquable homogénéité d'ensemble, et se distinguent très

nettement des belles réalisations contemporaines que l'on trouve, isolées,

en divers autres points de l'est de la Lorraine.

C'est précisément cette homogénéité d'ensemble qui, alliée à la haute

qualité de l'inspiration et au soin apporté à la réalisation, fait tout

l'attrait de nos belles portes monumentales.

Puissent-elles, dans un proche avenir, susciter un regain d'intérêt au sein

de la population locale, et bénéficier, de la part des pouvoirs publics,

d'une protection bien légitime et qui leur fait encore si cruellement

défaut !

Ouvrages et articles consultés :

Emile Ambroise, Les vieux châteaux de la Vezouze, dans Le Pays Lorrain,

1908-1909.

Jacques Choux, Portes de maisons rurales à fronton monumental dans l'est de

la Lorraine, dans Art populaire de France, Strasbourg, 1960, pp. 37-47.

Edmond Delorme, Lunéville et son arrondissement, Luné- ville, 1927, 2 vol.;

réimpress. Marseille, 1977.

Claude Gérard, L'architecture rurale française, vol. 5 (Lorraine), Paris,

1981.

|