Cahiers de vieux soldats de

la Révolution et de l'Empire

publiés et annotés par M. E. Gridel et le capitaine Richard

Éd. Paris, 1902

DEUX VIEUX SOLDATS

Depuis quelques années, la collection de nos mémoires militaires

s'enrichit journellement de nouvelles trouvailles, au grand

bénéfice de notre histoire, et les Français d'aujourd'hui se les

arrachent et les dévorent, avides de se pénétrer des sentiments

véritables qui agitaient nos pères, riches et pauvres, grands et

petits, nobles et roturiers, pendant que se déroulait ce cycle

extraordinaire, cette épopée centenaire que l'on a appelé la

Révolution et l'Empire.

Les mémoires des généraux d'alors sont assez nombreux, mais ils

ne nous donnent généralement que la note heureuse, la note du

succès. Ceux-là fréquentaient les cours, et avaient vaillamment

conquis tous leurs grades à la pointe de leur sabre mais enfin,

c'étaient des soldats instruits et heureux à la guerre, ceux que

chérissait surtout le Grand Empereur, et dont il a peuplé les

rangs de la noblesse d'épée du Premier Empire. Plus rares sont,

par contre, les humbles qui ont obscurément suivi leurs chefs,

ne glanant sur les champs de bataille de l'Europe que des coups

de sabre pour leur propre compte, largement rendus, il est vrai,

pour le compte des autres. Et pourtant, n'étaient-ce pas ces

humbles qui composaient la masse de l'armée française ?

Il aurait été bien tentant de savoir d'un grand nombre d'entre

eux, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils

sentaient dans la grande épopée dont ils ont été les acteurs les

plus actifs.

Mais voilà eux, les humbles, étaient l'action mécanique, et les

autres, ceux qui sont arrivés aux échelons élevés de la

hiérarchie militaire et nous ont laissé le récit de leurs

gloires, étaient la pensée.

C'est pourquoi, lorsqu'on retrouve, dans les tiroirs poussiéreux

d'un bahut de village, des manuscrits laissés par de vieux

soldats de cette époque fameuse, il faut s'empresser de les

sauver de l'oubli et de les livrer à la publicité, tout en se

gardant de les dénaturer pour les rendre plus présentables au

lecteur, sous prétexte que l'orthographe et le style n'en sont

pas suffisamment châtiés. A cette époque, dans les classes

inférieures de la nation, l'instruction, même primaire, était

chose assez rare. Il n'est donc pas étonnant que les manuscrits

émanant de vieux soldats de la Révolution et de l'Empire soient

choses rares, précieuses certes, car il est, à notre avis, aussi

intéressant de savoir comment le général baron Thiébault a gagné

ses éperons d'or et ses étoiles, que de se rendre compte de

l'état d'esprit de ces modestes héros, « dont la valeur et le

dévouement procuraient les succès des généraux et préparaient

leur gloire ».

Or, le hasard a fait tomber entre nos mains deux vieux

manuscrits, curieux à plus d'un point de vue, gardés depuis près

d'un siècle dans des papiers de famille, et destinés

probablement, non pas à la publicité à laquelle nous allons les

livrer, mais à la destruction lente des vers et des rongeurs

impitoyables.

Ces deux cahiers authentiques n'ont pas la prétention d'être des

documents historiques, quoique les faits qui y sont relatés se

rapportent à des faits rigoureusement historiques. Mais nous

avons pensé qu'on lirait peut-être avec intérêt ces notes

naïvement rédigées, véritables documents humains, par deux vieux

soldats, comparses obscurs de la grande épopée.

Lorrains tous deux, ils sont nés dans l'arrondissement de Luné

ville Jean Chaton à Domjevin, canton de Blamont; Nicolas Leclère

à Bénaménil, canton sud de Lunéville, Ces deux villages sont

voisins et distants l'un de l'autre de quelques kilomètres à

peine. La rivière de la Vezouze, qui descend des contreforts des

Vosges, serpente lentement au travers d'une riante prairie, et

sépare les territoires des deux villages.

Chatton, à Domjevin, fut, en 1792, un des volontaires appelés

par décret de la Convention, à la défense de la patrie en

danger.

Il partit tout simplement rejoindre l'armée pour y servir

jusqu'à la fin de la guerre contre l'étranger. Ce ne fut

seulement qu'en 1803 qu'il pût, après avoir, pendant onze ans,

guerroyé en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Bavière, en

Suisse et en Italie, obtenir enfin son renvoi dans ses foyers.

Pour être libéré, il dut être réformé. Qu'auraient dit à sa

place ceux qui, de nos jours, trouvent déjà trop dur de

consacrer trois ans au service de leur pays ? Et cependant, cet

homme des champs, arraché à la charrue, ne laisse échapper de

plaintes, que dompté par la faim et les misères. Les forces

humaines ont des bornes.

Chatton était un réquisitionnaire un peu forcé; il subit le

service militaire, mais ne s'en plaignit jamais. Et, cependant,

en lisant ses modestes mémoires, on sent qu'il n'y va pas de bon

coeur, il supporte le métier des armes plutôt qu'il ne l'aime il

y a tout vu, tout enduré. La bataille ne lui a jamais causé la

moindre frayeur, être tué en combattant lui importait peu, il

allait obscurément dans le tas, chair à canon, plastron vivant

aux coups de baïonnette. Mais l'être humain a souffert cependant

toutes les misères, « les froids, la faim, la nudité, et tant

d'autres choses ». Aussi, est-ce en ces quelques lignes que peut

se résumer tout l'esprit du réquisitionnaire de 1792 « Croyez,

amis, dans une guerre de trente ans que nous avons faite, qu'il

s'y a bien passé des maux et des biens un a devenu riche,

l'autre a devenu pauvre, l'autre a devenu estropié ».

[...]

CAHIER DE CHATTON

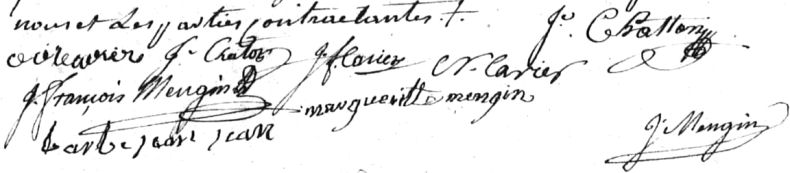

Ce livre a été copié par moi, Jean CHATTON,

manoeuvre à Domjevin, fait en l'année 1820.

Je vais écrire l'histoire de ma vie, depuis l'époque que j'ai

parti pour l'armée française en qualité de soldat, en 1792. Le

21 octobre 1792.

Jean CHATTON fils de Claude Chatton, laboureur à Domjevin, et de

Marguerite Mengin, mes père et mère.

Jean CHATTON.

âgé de 60 ans 6 mois.

Signé J. CHATTON.

CHAPITRE PREMIER - Volontaire national à l'Armée de

Sambre-et-Meuse

Volontaire national de 1792. - Maréchal des

logis. Qui va à la chasse perd sa place. A l'armée de

Sambre-et-Meuse. - La politique à l'armée. - Bataille de

Fleurus, 26 juin 1794. - Prise de Maëstricht, 2 octobre 1794. -

Prise de Bréda. Hiver de 1794. - Prise de Luxembourg, 20 mars

1795. - Les maraudeurs. Jean Chatton est sur le point d'être

fusillé. Misères des soldats devant Coblence. - La soupe au

trèfle. - Retraite sur le Rhin de l'armée de Sambre-et-Meuse. -

Déblocus de Mayence, 28-29 octobre 1795. - Quartiers d'hiver à

Deux-Ponts. - Une permission de seize jours. - De Deux-Ponts à Domjevin à pied. - Déserteur. - Les gendarmes.

J'ai été incorporé dans le 3e bataillon de la Manche. J'y ai

resté un an (1).

J'ai rentré dans l'artillerie en qualité de soldat du train

conduisant les chevaux. Au bout d'un an, j'ai reçu le grade de

maréchal de logis en second, à la paye de 120 francs par mois

(2). J'ai obtenu une permission pour venir voir mes parents. En

mon pays j'y ai passé ma permission, parce qu'il faisait

meilleur qu'à l'armée seulement, j'ai bien vite été cassé et

remplacé. Car vous devez savoir à l'armée, un qui manque et qui

laisse échapper sa place, elle est bientôt prise (3).

Je ne vous dis pas les misères que j'ai eues depuis que je vous

écris ceci Nous avons fait la bataille d'Arlon et la prise de la

ville en même temps. De là, nous avons traversé la forêt des

Ardennes, nous avons marché pendant cinq jours sans vivres : a

fallu presque mourir de faim (4).

C'était du règne de Robespierre, de Houchard et Saint-Just qui

trahissaient la France pour se faire rois.

En ce temps-là, ils ont guillotiné on ne sait combien de

milliers de personnes innocentes mortes, ou fusillé des milliers

de soldats pour assouvir leur férocité (5).

De là, nous avons été bloquer la ville de Charleroi, clef de la

Belgique nous en avons fait le siège et la prise en même temps,

le 7 messidor.

Le lendemain, nous avons donné la fameuse bataille de Fleurus,

L'ennemi a perdu 50,000 hommes. Les Français 22,000, sans

compter les blessés(6).

Nous avons marché sur la ville de Liège, nous ayons resté devant

cette ville pendant quatre mois. Nous avons fait la fameuse

bataille de Senef (?) (Seneux) avec grandes pertes (7).

De là, nous avons pris la ville d'Aix-la-Chapelle, avec pertes

de monde, et la ville de Juliers : on a poursuivi l'ennemi la

baïonnette dans les reins dans les belles plaines de Cologne; on

les a fait sauter dans le Rhin, on a pris 40,000 ennemis et on a

gardé le Rhin. De là, j'ai fait le blocus de la ville de

Maëstricht et la prise; ils y avaient 12,000 Autrichiens et

4,000 Hollandais (8).

De là, j'ai été au siège de Bréda, dans l'intérieur de la

Hollande, par le plus rude hiver qu'il eût peut-être jamais fait

(9).

Après la prise de cette ville, nous avons pris nos quartiers

d'hiver, après la Hollande conquise, jusqu'à Pâques (10).

De là, nous avons venu au blocus de Luxembourg, nous y avons

resté deux mois et puis elle s'a rendue aux Français (11).

De là, j'ai été devant la ville de Coblence, nous y avons resté

depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre que nous avons

passé le Rhin.

Devant cette ville maudite pour moi, j'ai bien manqué d'être

fusillé ou avoir la tête lavée avec du plomb pour avoir été à la

maraude pour nos chevaux d'artillerie. J'ai été pris par quatre

gendarmes et quatre dragons, à onze heures du soir, et mené au

quartier général. Après avoir été interrogé, j'ai été conduit en

prison pour attendre mon sort après bien des débats et

pourparlers, le commandant et beaucoup d'officiers, ainsi que M.

Croizier, qui était dans ce moment mon capitaine, qui se sont

bien employés pour moi, Jean-Baptiste Carrière m'a apporté la

nouvelle, au bout de cinq jours, par le guichet de la prison où

j'étais détenu, que je n'en mourrai pas, mais que j'aurais cinq

ans de galères. De tout cela, après bien des supplications, j'ai

été enfin mis en liberté, grâce à Dieu (12).

Et nous avons été délivré de la famine à laquelle nous étions

réduits devant ce Coblence. Nous avons été dans la misère deux

mois, Tantôt nous avions une livre et demie de pain à partager

entre douze hommes. D'autres jours, point ; sans viande, ni sel,

ni argent, car c'était la chute des assignats, puisqu'ils ne

valaient plus rien. Nous allions à cinq lieues chercher des

petites pommes, à la Saint-Jean, pour manger, arracher les

pommes de terre ; nous mangions des pleines marmites de trèfle,

sans sel ni graisse, pour ne pas mourir de faim. Jugez quel

triste sort que le pauvre soldat a en faisant la guerre. Il y a

beaucoup de bavards qui disent que le soldat est heureux de

faire la guerre.

En allant au blocus de Mayence, nous avons bien pillé les

pauvres paysans pour avoir à manger.

J'ai battu en retraite. Cette retraite a coûté une grande perte

à la France. Nous avons laissé de l'autre côté du Rhin, proche

de Montabaur, 4o pièces de canon, 80 caissons de poudre, tous

les fourgons de l'ambulance. Il faisait si mauvais temps qu'on

ne pouvait marcher par les mauvais chemins (13).

Devant Mayence, il y a resté, tant pièces de canon que caissons,

1200 (14). Nous avons battu en retraite pendant six semaines,

sans recevoir une seule ration que pain toujours maraudé. Nous

avons marché sur Deux-Ponts. Là nous avons pris nos quartiers

d'hiver pour nous un peu remettre.

Toute cette grande retraite était toute par trahison (Hô les

gueux !)(15).

Dans la ville de Deux-Ponts, j'ai reçu une permission de seize

jours. J'ai resté au pays trois mois. Vous pouvez vous imaginer

en restant si longtemps au pays, j'ai été cassé de ma place.

J'étais brigadier dans l'artillerie à la paye de quatre francs

par jour, un bon bidet entre les jambes ; je n'étais pas mal je

n'avais rien à faire que de faire les bons de pain, viande,

etc., foin et avoine pour les chevaux. Au bout de trois mois,

les gendarmes viennent me sommer de rejoindre. Où aller, plus de

place? En avoir perdu une si belle, que faire Je ne pouvais

rester (16).

CHAPITRE II - La 17e demi-brigade sur le Rhin et en Italie

Passage du Rhin à Kehl. - La traversée de la

France de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est. - Les monstres

marins. Huningue. - Départ pour l'Italie. - Le grand

Saint-Bernard. - Milan. - Combat de Porto-di-Fermo (27 novembre

1798). - Atrocités des Napolitains. - Les représailles. -

Dispersion des Napolitains - Fuite du roi de Naples. - Marche

sur Naples. - Guerre sauvage. - Arrivée à Naples. - Caserte.

J'ai rejoint à Strasbourg. Je suis

incorporé dans la 17e demi-brigade d'infanterie de ligne, 2e

bataillon, 6e compagnie (17).

Je passe le Rhin à Kehl, nous allons en cantonnement dans la

forêt Noire, depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre

(18).

Nous repassons le Rhin (19), nous allons à Zurich, en Suisse,

nous restons cinq jours.

Nous reçûmes l'ordre pour aller à Coutances (20), en Normandie,

sur le bord de la mer. Nous y restons six semaines. En arrivant

à Granville, en Normandie, c'est là que j'ai vu deux poissons.

Un pesait douze cents, l'autre neuf cents (21).

Nous retournons à Bâle, en Suisse. Traversé la France deux fois

dans six semaines.

Nous revenons à Huningue. D'Huningue nous avons eu l'ordre pour

aller à Milan, en Italie (22), passant par la Suisse, par

Saint-Maurice, à l'embouchure du lac de Genève, par le

Mont-Blanc, par le bas Valais, par le haut Valais, à

Saint-Pierre, bourg au pied du grand mont Saint-Bernard; de

Saint-Pierre au couvent, il y a huit lieues toujours monter et

des précipices de deux lieues, qui font trembler les hommes les

plus hardis. Trois lieues avant d'arriver au couvent, il y a des

glaces et des neiges depuis la création du monde. En toutes

saisons, il y fait un froid excessif.

Du couvent a la ville d'Aoste, il y a encore six grandes lieues

en descendant très rapidement, il faut faire ces quatorze

lieues-là dans un jour (23).

Arrivant à la grande ville de Milan, le lendemain nous partons

pour la ville de Porto-Fermo, au camp. Nous étions 24,000

hommes. L'ennemi, qui était Napolitains, étaient 80,000. Nous

avons livré bataille à deux heures après-midi, pour sonder leurs

forces. C'était une fausse attaque (24).

Le lendemain, à trois heures du matin, nos tirailleurs

commencent l'attaque. Nous avançons hardiment sur l'ennemi. On a

trouvé trois canonniers et trois soldats du train qui avaient

été pris la veille, qui étaient liés les bras derrière le dos et

morts sur le champ et une de nos vivandières, morte et fendue

depuis le bas du ventre jusqu'au menton, et un canonnier mort

dedans son ventre. Jugez quelle cruauté Notre général, Rusca, en

voyant cette barbarie, crie Soldats, guerre à mort (25) !

Pour venger nos frères, on donne le signal, on bat la charge, on

fonce sur l'ennemi. On bat, on a cassé tout ce qui se rencontre

devant nous. Nous avons pris la moitié de l'artillerie, tous

leurs canons et caissons, tous leurs bagages, magasin de farine,

blé, avoine, 50 voitures d'habillement en tous genres et 0o

bâtiments à une lieue de là, qui étions sur le bord de la mer,

qui chargeaient blé, avoine, farine, draps, selles et brides.

Notre artillerie légère court au grand galop, met ses pièces en

batterie; c'était l'affaire d'un moment. On tirait à boulet sur

leurs bâtiments du bord de la mer. Six coulent à fond,

vingt-quatre autres se rendent en mettant drapeau blanc (26).

Depuis cette heureuse journée, l'armée a été dispersée dans les

montagnes, dont les frontières du pays de Naples sont garnies,

Tous leurs contingents, dispersés dans les montagnes, sont

formés avec les paysans en brigandage. Nous nous sommes battus

avec ces brigands depuis la Toussaint jusqu'au mois d'août et

les troupes réglées du roi de Naples ont embarqué pour aller

dans les Deux-Siciles, à trente lieues de la ville de Naples,

par mer (27).

Nous avons tout fusillé, les paysans et soldats rebelles ; et

ces brigands, autant des nôtres qu'ils prenaient, ils les

brûlaient vifs, leur arrachaient les boyaux du ventre vivants.

Quelle guerre ! Quelle cruauté ! Entre chrétiens se dévorer !

Tantôt il y avait 8,000 brigands. réunis dans un bourg, tantôt

6,000 sur un passage ; nous allions après, on en faisait une

boucherie. On en prenait par milliers, on tirait à coup de

mitraille dessus pour les envoyer en enfer tous ensemble (28).

Après bien des marches, nous arrivons enfin devant la ville de

Naples, qui est la ville capitale (29).

La 17e dont j'étais soldat, part de Caserte ville, très grande

ville de plaisance du Roi, avec un Louvre ! par sa grandeur, il

y logerait bien 40,000 hommes. Il y a un beau parc devant le

Louvre, et il y a toutes sortes de gibiers et des beaux bassins.

CHAPITRE III - L'Expédition de Benavente

Les trésors du roi de Naples. - Les Fourches

Caudines. - A la baïonnette. - Plutôt la mort que l'esclavage. -

Jean Chatton dans un château. - Rumeurs et précautions. - Les

adjudants-majors de la 17e. - L'affaire de Popoli. - Cuit à la

broche. - La veilleuse. - Un bon lit. - La plume de cinq pieds.

- Insomnie. - Pressentiments.- Alerte. - Départ subit de la 17e.

- Triste réveil. - Abandonné. - En reconnaissance. - Un costume

protecteur. - La récolte des paysans. - Enfermé dans le château.

- En pénitence contre une porte. - La mort de mon cheval. -

Pillage du château. - Transes mortelles. - Prêt à mourir. -

Fuite subite des brigands. - A la nuit. - Déguisement. -

Bonsoir. - Porte trop bien gardée. - Chatton saute dans le

fossé. - Une chute terrible. - Sauvé, mais mal loti. - Les

premiers pas. - La rivière. - Le canal. - L'échelle en

passerelle. - Au jour. - Rencontre d'un brigand.- Italien de

cuisine. -Dépouillé par les brigands. - La fuite. - Manqué, mais

cerné. - A genoux, les yeux bandés. - Le scapulaire protecteur.

- Un forcené. - Conseil de guerre. - Sauvé par les femmes. - En

route pour Montesarte. - Insulté par les gamins. - La maison du

gouverneur. - Cordiale réception. - Les jolies demoiselles du

gouverneur. - L'interrogatoire. - Les demoiselles obtiennent la

grâce de Jean Chatton. - A déjeuner. - Fureur des paysans. -

Garde-robe recomplétée. - Adieux.-- La galanterie française. -

Si j'étais riche ! - En route pour Caserte. - En carrosse. - Une

ruse de guerre du général Broussier. - Sauvé ! Je retrouve la

17e à Caserte.

Nous avons reçu l'ordre pour aller à Benavente ville, pour aller

chercher un trésor que le Roi n'avait pas eu le temps d'emporter

(30). C'est pour vous faire savoir, quand le roi de Naples a

appris la nouvelle que les Français venaient à sa rencontre, il

a fait faire des contributions, tant en argent qu'en argenterie,

dans tout son royaume. Il en a fait des dépôts dans les

couvents. Nous avons été si rapidement, et massacré son armée,

qu'il n'a pas eu le temps de les enlever. Mais les Français, que

rien ne leur échappe, les savaient bien avoir par la voix des

paysans, moyennant une petite récompense.

Et, étant en chemin de Caserte à Benavente, il y a quinze milles

ou cinq lieues, après une lieue de marche, nous fûmes attaqués

par 8,000 brigands qui étaient embusqués près d'une montagne.

Ils nous surprennent, ils font feu sur nous. Ils nous ont tué 60

hommes et blessé 30. Nous autres, nous avions l'arme à volonté,

car on ne se déméfiait de rien. Nous nous formons en bataille,

car on avance au pas de charge : ils se sauvent dans la montagne

voisine, toujours en nous harcelant, depuis neuf heures du matin

jusqu'à dix heures du soir. Nous n'étions que 1,700 hommes

contre 8,000 paysans; point de cartouches seulement trois

cartouches à tirer par soldat. Quoi faire ? Pas moyen d'en avoir

Les paysans, ne voyant que quelques coups de fusil tirés, se

sont bientôt aperçus que nous manquions de munitions. Ils

venaient de tous côtés sur nous, comme des enragés, en nous

criant « Français rendezvous » Nous autres, nous marchions

toujours en bataillons carrés, baïonnette en avant. Notre

commandant lui répond « Nous rendre à des brigands ? plutôt la

mort » Nous faisions des charges à la baïonnette dessus pour les

mettre en fuite (31).

Dans cette belle colline, il y a des beaux bourgs et bien des

beaux villages. On les pillait nous brûlions des villages, nous

lâchions le vin dans les caves. Les brigands se renfermaient

dans leurs maisons, en faisant feu sur nous. Nous, pour les

prendre, on mettait le feu dans leurs villages, on les faisait

griller comme des harengs sur la grille.

Après nous avoir bien battus, tant d'une part que de l'autre,

nous arrivons à notre destination, car vous savez bien que des

milliers de paysans n'ont jamais arrêté la marche des soldats

français. « Plutôt la mort que l'esclavage », c'est la devise

des bons Français ! (32).

Je pansai les chevaux de mon commandant et de mon adjudant-major

: j'en avais deux, et nous étions logés tout en bas de la ville,

chez un prince, et toute notre demi-brigade était dans un

couvent. Ils couchaient tout habillés, sac au dos, les bretelles

dans leurs bras et la tête dessus leurs sacs, giberne au côté,

fusil chargé entre leurs bras, pour être prêts en cas d'alerte,

car l'espion a rapporté qu'il y avait bien 12,000 brigands

autour de la ville. Il fallait bien se garder pour ne pas être

assassiné par ces loups de brigands. On faisait patrouilles sur

patrouilles ; on en prenait de temps en temps quelqu'un qui

voulait être trop hardi. On ne tirait pas dessus de peur de

faire du bruit, on lui enfonçait trois ou quatre coups de

baïonnette dans l'estomac, il mourait comme des chiens enragés

(33).

Je reviens à moi qui est dans mon logement avec l'adjudant-major

du troisième bataillon et l'adjudant du deuxième, qui est mon

maître. Le soir, nous soupons bien et d'un bon appétit. Après

souper, l'adjudant du troisième bataillon dit à mon maître « Il

te faut aller à l'ordre chez le chef ». - Il dit « Non, je

n'irai que demain le matin. Puisque nous allons rester trois

jours ici pour nous reposer » (34).

L'adjudant me dit « Chatton, vous porterez nos selles au sellier

pour les faire raccommoder. Nous nous ferons faire chacun un

pantalon ».

Nous avions bien du drap. Ce drap, nous l'avions pris à la ville

de Popoli. Là où nous nous avions battus la veille de Noël, en

attendant la messe de minuit. C'était encore une affaire âcre.

Les brigands étions 6,000, enfermés dans un couvent et bien

barricadés, et une rivière qui coulait au pied.

Nous les avons pris, non point sans peine, car nous avions

perdu, sur nos trois bataillons, 5 capitaines et 16 tant

lieutenants que sous-lieutenants, et 300 soldats et notre

général de brigade (35).

C'est là, avant d'arriver à Popoli, que j'ai vu une ordonnance

du 7e chasseurs à la broche, près d'un grand feu, tout noir

rôti. Un autre, les boyaux hors de son ventre qui remuait

encore. Quelle cruauté pour des hommes. Bref... (36).

Je vais coucher à l'écurie, je fais remplir ma gourde de vin, je

me fais donner une assiette d'huile d'olive, car, dans ce pays,

on ne brûle que de l'huile d'olive, car les olives sont très

communes avec un bouchon de liège. Je fais un trou au travers du

bouchon pour y passer la mèche. J'allume la mèche, je la mets

près de moi, pour, en cas d'alerte, que j'y voie clair pour

seller mes chevaux.

Mes précautions faites, je me fais un lit, j'y mets beaucoup de

plume de cinq pieds (37). Je me dis voilà bien trois mois que tu

ne t'es pas déshabillé, tu vas bien reposer cette nuit. Je bois

un coup de vin de ma gourde, je me mets à genoux. je prie Dieu

d'avoir pitié d'un pauvre pécheur et de vouloir me préserver de

tomber entre les mains des brigands (38).

J'avais bien donné à souper à mes chevaux, du moins qu'ils

soient toujours prêts à marcher. Je me mets dans mon lit de

paille, croyant bien reposer. Je me couche à neuf heures.

J'entends sonner dix heures je ne peux pas m'endormir. J'entends

sonner onze heures. Je me dis pourquoi donc tu ne peux dormir,

c'est sûrement à cause que tu es déshabillé. Je me réhabille, je

me recouche de nouveau encore, sans pouvoir dormir. Je me dis

c'est donc ton ange gardien qui veille sur toi pour t'avertir

d'être sur tes gardes (39).

Voilà donc que j'entends sonner minuit; une heure.

Entre une heure et deux heures, j'entends la voix d'un paysan

qui crie à sa langue « Francisco ! Francisco : », par deux fois.

Je me lève vite, je sors de l'écurie, je vais dans la basse-cour

je n'entends plus mot, tout est muet pour moi.

Hélas ! C'étaient nos gens qui partaient sans en avertir mes

maîtres qui dormaient bien tranquilles au château. Nos gens

enlevaient un trésor qui était dans un couvent, tel que j'en ai

fait mention en avant. Notre troupe avait cinq charrettes pour

charger cet argent et argenterie les roues étaient, ainsi que

les pieds des chevaux, entortillés avec du linge et des étoupes

pour ne pas faire de bruit pour ne pas donner l'éveil aux

bourgeois de la ville (40).

Bref, je reviens à moi. Je me recouche,

comme n'entendant plus rien, je m'endors jusqu'au jour. Il

valait bien mieux partir, mais j'ignorais le départ de nos gens.

Nos maîtres et moi, nous voilà endormis dans le sein des

brigands. Hélas que deviendrons-nous tous trois, quand il sera

jour? (41).

Je me lève au grand jour, je prends mon étrille pour étriller

mes chevaux. Le prince était sur la porte de l'écurie. En me

frappant sur l'épaule, il m'annonce que notre troupe est partie.

Je prends mes selles pour seller mes chevaux. La selle me tombe

des mains.

L'épouvante s'empare de mes sangs. Je ne sais quoi faire, ni

quoi devenir. Je veux courir après le prince pour lui demander

où étaient messieurs les adjudants-majors. Je sors de l'écurie,

je traverse la basse-cour. Je me trouve dans la rue. Je tire sur

ma droite pour aller à ma porte cochère elle était fermée. En me

retournant, quel affreux spectacle se présente à mes yeux, Près

de moi, une femme avec une hache à la main, comme une lionne

quand on lui a pris ses petits ; deux hommes avec chacun un

fusil à la main, ils couraient en passant près de moi.

Je tourne la face du côté du château. Ils m'ont sûrement pris

pour le cocher du seigneur, ou que Dieu ait envoyé mon bon ange

pour leur mettre un bandeau aux yeux, qu'ils ne m'ont pas

reconnu pour français, car, s'ils m'avaient reconnu, j'étais

immolé à l'instant. Il est bon de vous dire qu'à l'affaire que

nous avons eue avec l'armée napolitaine, j'ai pris dans les

caissons, une veste et un pantalon et un chapeau dont j'étais

habillé. Sûrement, ils m'ont pris pour un des leurs.

Je rentre dans la basse-cour, je regarde derrière moi, de

crainte qu'ils ne me suivent, mais je ne vois personne. J'entre

à l'écurie, je me recommande à Dieu, qu'il veuille bien avoir

pitié de moi. Je prends ma gourde, je bois un peu de vin pour me

donner de la force. J'étais si faible, que je tombais presqu'en

défaillance. Jugez dans quelle frayeur j'étais. Il n'y avait pas

à balancer, il fallait bien chercher un lieu pour me soustraire

aux yeux de ces brigands infernaux.

Toutes les cloches de la ville sonnent le tocsin. Tout le peuple

et les enfants faisaient un hurlement dans les rues. Je ne crois

pas, si l'enfer était déchaîné, si damnés feraient une frayeur

pareille.

Je vais dans la cour, je frappe à toutes les portes. Hélas elles

sont toutes fermées. Je monte un escalier pour aller à la

deuxième étage: Les portes, de même, sont fermées. Quoi faire ?

Je monte au troisième. Toujours les portes fermées. Je mets mon

dos à une porte pour l'enfoncer, mais je n'ai pas pu. Je ne

pouvais monter sur le toit, car le dessus était voûté. Il m'a

bien fallu faire pénitence dans ma position, devant ma porte,

depuis neuf heures du matin jusqu'à dix heures du soir. A dix

heures du matin, les paysans viennent dans la cour ; ils entrent

dans l'écurie, prennent mes chevaux. Il yen avait un qui était

méchant, il commence à ruer. Ils ne font ni une ni deux, ils

l'ont tué à coups de fusil pour décharger leur colère,

puisqu'ils ne trouvaient pas les hommes,

Ils prennent mon porte-manteau, ils partent de la cour et ils

s'en vont dans les rues en criant et en faisant un tintamarre

diabolique. A midi, ils reviennent dans la cour et dans le

château. Ils brisent, ils enfoncent les portes, faisant semblant

de chercher les Français dans les maisons. Ils sont entrés dans

la cave pour y boire le vin.

Les voilà qui montent les escaliers en criant et hurlant comme

des loups. Moi, je me jette à deux genoux, croyant recevoir le

coup de mort, je me recommande à Dieu. Je tire mon stylet de ma

poche pour me l'enfoncer dans le coeur, prêt à lancer le coup. Un

rayon de lumière, enfin, vint me frapper aux yeux. Une main

invisible vint retenir la mienne, prête à me frapper moi-même

(42). Le stylet me tombe de la main. Les paysans se sauvent,

descendent les escaliers comme si l'ange exterminateur était

après leurs trousses pour les faire descendre en enfer après les

avoir exterminés.

Depuis ce moment, je n'ai plus vu ni entendu de brigands. J'ai

fait ma pénitence jusqu'au soir, sans boire ni manger.

A dix heures du soir, je fais mes préparatifs pour sortir de ma

retraite. Je coupe mes bottes en souliers pour aller jambes nues

comme les paysans. Je mets une bonne botte de foin sur mes

épaules pour me faire une bosse. Je prends, en passant dans la

cour, une trique de fagot, en cas, si quelqu'un m'attaquait, que

je puisse en tuer un auparavant qu'il me tue.

Je pars dans cet équipage, je traverse la rue pour me rendre au

rempart, passant près des paysans. En vue, ils me souhaitent le

bonsoir « Bono cero ». Je réponds « Bona cera ». S'ils m'avaient

reconnu, soyez sûrs qu'ils ne m'auraient pas souhaité un bonsoir

de bouche. Cela aurait été plutôt un bonsoir d'un coup de stylet

dans le ventre.

Après avoir traversé la ville, me voilà dans un parterre qui

bordait le rempart. Je cherche un endroit propice pour sauter en

bas. Mais hélas ! j'étais trop haut ! Comme j'ai remarqué, il

avait bien trente ou quarante pieds de hauteur. Je me dis tu as

échappé jusqu'à présent pour te tuer en sautant en bas de ce

rempart. Je sors de mon enclos, je guide mes pas du côté de la

porte de la ville qui était fermée, croyant descendre et monter

après les jambages (43). Que vois-je au clair de lune ? Un

paysan endormi proche de la porte, avec un fusil entre ses bras,

auprès de la muraille. J'ai eu envie de le tuer d'un coup de

pierre, mais j'ai eu peur de le manquer, car, si je l'avais

manqué, qu'il eût crié, j'étais un homme mort.

Quand on est seul, on tire bien des conseils, mais ils ne sont

pas toujours bons (44).

Je rentre dans mon parterre. Il fallut bien me décider à me tuer

en sautant ou mourir dans mon parterre quand il aurait fait

jour. Mon parti était pris, je monte sur le rempart. Je jette

mes pieds de l'autre côté de la muraille je m'accroche à la

muraille avec mes mains. Je me laisse ainsi tomber en bas. Je

tombais sur mes pieds, je retombais à l'envers, c'est-à-dire sur

le dos. Ma tête, ma pauvre tête, frappe la terre. Je vois la

lune, les étoiles, le ciel qui tournent, je ferme les yeux; me

voilà sans connaissance.

J'avais sauté à dix heures du soir, je m'en ai relevé que vers

les deux heures du matin.

C'était le 7 janvier 1798 (45).

Je me lève tout cassé, mes jambes ne veulent pas me porter. Je

retombe sur mon séant, je reprends un peu. Les larmes me tombent

des yeux. Je me dis il faut donc que je meure ici. Je me traîne

sur mes mains et sur mes genoux, dans la vigne qui était proche

de moi. Comme c'était pleine lune, le temps était clair. Je

prends un pesseau (46), je me lève, je m'en sers comme d'une

crosse. Je marche pour prendre la route que nos gens avaient

pris. Une grande rivière se trouve devant moi il fallut bien me

jeter dedans pour la passer. Elle était très rapide, a fallu

presque me noyer. J'y allais jusqu'à la ceinture. L'eau me

sautait jusqu'à sur l'épaule. Sans mon grand pesseau, l'eau

m'aurait entraîné, c'était fait de moi. Je marche tout mouillé.

La glace prend après mes habits jugez, au 7 janvier, quelle

froideur qu'il fait en cette saison. Après avoir bien marché, je

trouve une autre rivière comme ce serait le canal de Domjevin,

qui était profonde. Quel obstacle ! J'ai suivi le canal. Par

bonheur, je trouve une petite maison. Il y avait une échelle et

une planche dessus la rivière. J'y passe à bas bruit, en me

sauvant. La lune allait se coucher et le soleil se lever, et moi

encore proche de la ville et loin de la montagne pour m'y cacher

pendant la journée.

Je marche, muni de gros cailloux dans mes poches pour assommer

un paysan, en cas qu'il vienne après moi pour m'attaquer. A huit

heures du matin, je suis rencontré en montant une grande

hauteur, suivant ma route, par un brigand. Il m'a regardé, il

était d'un côté de la route et moi de l'autre. Il traverse la

route, il vient à moi, il me dit en langue italienne « Tu es

Français ? ». Moi, je lui réponds dans la langue italienne « Non

io sommo soldato italiano canonico (je suis soldat italien et

canonnier). Où vas-tu ? qu'il me dit. - Je lui réponds Je vais

chez moi (i andoto a casa mia). - Tu es Français, tu as la chair

trop blanche. Retourne à la ville avec moi, ou sinon je te tue

(47) ».

Un autre vieux paysan arrive. Il le fait passer devant moi avec

une pierre à la main, et moi entre deux, comme Notre Seigneur

entre deux larrons.

Le gros brigand était armé d'une carabine, deux pistolets à sa

ceinture. Moi, je lui dis que je ne voulais plus marcher, que

j'aimais autant mourir ici que d'aller mourir à la ville. Il me

prend par le manteau, il me l'arrache de dessus le dos. Il me

fait mettre bas mon habit, mon gilet, mes souliers il me demande

mon argent, ma montre (48).

Je dépose tout devant lui. Je croyais qu'il allait ramasser tout

ce que je lui avais déposé devant lui. S'il l'avait ramassé,

j'avais trois cailloux dans mon gousset, sitôt qu'il s'aurait

baissé, je l'aurais assommé je ne risquais plus rien, puisqu'il

me fallait mourir.

Il arme sa carabine pour me tuer. Sitôt que je vois armer son

arme, je saute dans le fossé, je me sauve en descendant, faisant

toujours des crochets. Il tire ; il me manque.

La balle saute à deux pas de moi. Il crie « Que l'on m'attrape

ce Français ».

Les paysans étaient à travailler aux vignes. Ils courent après

moi me voilà entouré de tous côtés me voilà encore pris une

fois. Passant près d'une petite maison, il en sort deux paysans

et une femme. Je suivais une petite haie vive. Deux paysans

courent, me barrent le chemin, avec chacun un fusil. L'autre

vient droit devant moi, me lance un coup de barre sur la tête

pour m'assommer. J'oblique à gauche, il me manque ; il redouble,

j'en fais autant. Sans la haie, il m'aurait tué du premier coup.

Un autre, sur la gauche, s'avançait à pas de géant, tenant une

fouine à trois fourchons, prêt à me l'enfoncer dans le côté.

Je m'élance devant ceux qui étaient devant moi avec leurs

fusils, je me jette à deux genoux, je tire ma cravate de mon

gousset, je me bande les yeux (49). Je jette un cri en réclamant

mon Dieu et sa sainte mère la Vierge Marie en langue italienne.

Cette pauvre femme avait passé la haie, vient sur moi, me tire

le mouchoir qui me servait de bandeau aux yeux. En me relevant,

elle dit :

« Ce Français est chrétien comme nous autres, je ne veux pas

qu'on le tue ».

C'est que j'avais un scapulaire pendu à mon cou cette bonne

femme l'a vu. C'est pour cela qu'elle m'a pris pour un bon

chrétien (50).

Elle m'emmène dans sa petite maison. Sitôt que j'y fus arrivé,

plus de trente, tant hommes que femmes, enfants, ont venu voir

le pauvre prisonnier. Les voilà à se disputer ma mort entre eux,

mais les femmes, les braves femmes, se jetaient après eux pour

les empêcher de me tuer. Il en vint un haut comme un arbre, un

gros bâton à la main, disant en entrant « Où est-il, le coquin

de Français, que je le tue ? Les Français, ils m'ont pillé ma

maison, lâché mon vin, enfin, tout cassé, violé mes filles, il

faut absolument que je le tue ».

Les pauvres femmes se jettent après lui plus de dix, elles le

désarment. Enfin, il s'apaise comme les autres. J'avais si

chaud, si soif, je demande à boire.

Une femme de la société part dans sa maison voisine, elle

m'apporte du vin dans une cruche. Elle me l'a présenté en me

disant « Buvez, pauvre Français ! ». Je bois sûrement un bon

coup. D'après toutes ces menées, ils tiennent conseil pour voir

ce qu'ils feraient de moi. Il fut délibéré qu'ils m'allaient

mener à la ville de Monte-Sarte, au gouverneur de la ville. Là,

que l'on me jugerait (51).

Quatre paysans m'ont emmené. Comme j'étais presque nu, je

tremblais de froid, à cause que j'avais eu chaud en courant, je

tremblais. L'un des paysans me jette son manteau sur mes

épaules, un autre me couvre la tête de son bonnet. Je suis,

entre leurs quatre, emmené en ville.

Auparavant d'arriver au gouverneur, il me fallut encore faire

une petite pénitence. Il y avait beaucoup de jeunes galopins sur

la place, en entrant en ville, qui jouaient à la balle. Ils

viennent après moi. Un me tire par les cheveux, les autres me

donnent des coups de pied au derrière un autre m'applique un

coup de poing dans l'estomac en m'injuriant que j'étais bon à

tuer, que j'étais bien gras, il me renverse, comme je n'étais

guère fort dans ce moment-là.

Arrivé devant la belle et grande maison du gouverneur, il était

à la croisée, en veste à manches blanches de flanelles. Il

m'appelle de la main en me disant « Voici un Français venez,

citoyen français ».

Moi, comme j'étais résolu de mourir : bah ! bah ! Tu m'appelles

pour me faire mourir avec d'autres de mes camarades que tu tiens

dans ta prison.

Il envoie un de ses laquais m'attendre sur le premier escalier.

En me voyant aussi débile et aussi languissant, il me prend par

la main et il me tire. Je lui dis « Un moment, si l'on a

déjeuné, moi je n'ai rien dans le ventre »

Le gouverneur, qui m'attendait sur la porte de sa chambre, il me

dit « Vous êtes Français ? Je lui réponds Oui, Monsieur, mais je

ne le serai pas longtemps. Il me répond « N'ayez pas peur, vous

êtes en lieu de sûreté ! »

Il me fait asseoir vis-à-vis de deux jolies demoiselles.

Dans tout autre occasion, j'aurais eu un beau caprice pour

elles. Monsieur m'interroge sur ma naissance, mon lieu, ma

demeure et mon pays. Je lui dis que j'étais fils d'un émigré du

village de Bénaménil, que mon père était en Autriche, et moi,

que j'avais entré au service d'un commandant, que j'avais été

pris par les paysans, que j'avais eu les yeux bandés, prêt à

être fusillé (52).

« Ah les gueux », dit-il.

Comme il parlait bon français, il me demande si je savais parler

la langue italienne. Je lui réponds que non il racontait tout ce

que je lui disais à ces belles demoiselles et à deux de ses amis

qui étaient avec lui, en langue italienne. Et moi, je comprenais

tout. Il me dit « Il me paraît que vous êtes un enfant bien

élevé ». Il me fait lire et écrire. En voyant mon écriture, il

dit « C'est bien. Je peux vous faire grâce, et, en même temps,

vous faire condamner à mort. Mais non, j'ai pitié de vous, parce

que j'aime les Français, et que mes deux filles me demandent

grâce pour vous ».

Moi, je jette un regard attendri sur ces demoiselles, et, en

même temps, les larmes tombent de mes yeux. Je me jette à genoux

devant ces aimables demoiselles, voulant baiser le bas de leurs

robes. Une de ces aimables enfants se prend à pleurer, en me

pressant par la main pour me relever. Je me relève en les

remerciant de la bonté qu'elles avaient pour moi. Leur cher papa

me demande si je voulais déjeuner. Comme il n'était que dix

heures du matin, je lui dis que j'acceptais son déjeuner, qu'il

y avait trente-huit heures que je n'avais pas mangé, que je

mangerai un peu, que cela pourrait me remettre d'avoir tant

souffert.

On m'apporte des oeufs cuits dans la cocote (quoquotte) (53) avec

de la saucisse coupée par tranches, avec une bonne bouteille de

vin.

Les paysans étaient sur la place, faisant des hurlements

épouvantables. Je crois qu'ils m'attendaient pour me voir

mourir. J'ai eu la curiosité de les regarder par la fenêtre. Il

me dit « Citoyen français, retirez-vous, car vous savez, dans

les émeutes, il n'y a pas de loi, ni de commandement, ni de

respect pour personne ». Je lui fais bien mes excuses de

l'impertinence que j'ai eue. Bref, je déjeune, et, pendant mon

déjeuner, il commande à son cocher d'apprêter son carrosse et

d'y mettre quatre chevaux, un postillon devant et un derrière.

Comme je n'avais que ma chemise et mon pantalon, Monsieur me

fait donner une de ses vestes de nankin, un gilet, un chapeau,

une paire d'escarpins. Il me fait réhabiller, et me fait ma

queue lui-même.

Le cocher arrive, son chapeau à la main, et dit « Il cavalo somo

preto (les chevaux sont prêts) ».

Il me dit « Citoyen français, il vous faut partir je veux vous

conduire à Caserte, là où sont les Français ».

Ces aimables filles me voyant partir, elles m'ont demandé la

permission de me serrer la main. Ho ! messieurs, mesdames, qui

lisez l'aventure de ma captivité, ah quelle impression que des

si douces mains ont fait sur mon coeur. Si j'avais osé, oui...

mais...

Je leur souhaite toutes sortes de bonheur en les quittant ce ne

fut pas sans verser des larmes. J'aurais voulu être aussi riche

que le roi, j'en aurais épousé une pour l'aimer et chérir le

durant de ma vie.

Je n'aurais fait que mon devoir d'aimer celles qui devenaient

d'intercéder pour me sauver la vie (54).

Monsieur le gouverneur de la ville de Monte-Sarte et deux de ses

amis et moi, montent en carrosse. Nous partons au galop, passant

sur la place, au milieu de plus de 200 personnes qui criaient «

Le voleur de Français, le voilà qui est échappé! ». Nous avons

traversé une petite plaine qui était remplie de paysans morts

depuis deux jours, que nos gens avaient tué. C'étaient ces

brigands de Benavente, la ville que j'ai fait pénitence sur les

escaliers depuis neuf heures du matin jusqu'à dix heures du soir

(55).

Ils couraient après nos gens pour leur reprendre le trésor

qu'ils emmenaient. Les Français, voyant venir les brigands, ils

ont fait embusquer un bataillon derrière une haie verte, à

terre. Nos deux autres bataillons se sauvent en avant, en

retraite. Les paysans à courir, croyant déjà tenir nos gens.

Tout d'un coup, quand ils eurent dépassé le bataillon qui était

embusqué, il se lève, chargeant à la baïonnette dessus ces

coquins-là. Les deux autres bataillons font demi-tour. Les

brigands sont pris entre deux feux. Ils tuent, ils crèvent tout

ce qui se trouve dans leurs mains. De 7,000, il n'en a réchappé

que 2,000 qui ont gagné la montagne. Si bien que la plaine était

couverte de corps morts, et ils ont tout de suite descendu dans

le royaume de Pluton.

Mon bon gouverneur, après cinq lieues de chemin, il me dépose

aux premiers postes de nos braves Français. En m'embrassant, il

me donne un au revoir et me souhaite toutes sortes de bonheur,

et moi, je lui en fais autant.

Voilà, par la grâce de Dieu, ma délivrance et ma pénitence faite

pour le moment.

CHAPITRE IV - La conquête de la Pouille et la retraite de

l'Armée de Naples

Prise de Naples. - Malade. - Un remède de bonne

femme. - Une double ruade. - Les étapes en boitant. - Foggia. - Un

massacre de brigands. - Le général Schérer. - La retraite sur

Plaisance. - Capoue. - Désespoir des blessés abandonnés. - La

retraite de Macdonald. - Combat d'Isola. - Bataille de la Trébie

(18 au 20 juin 1799). - La 17e demi-brigade soutient la

retraite.

De là, je fus au siège de la ville de Naples. On s'est battu

dans tous les faubourgs ; tous les bourgeois étaient barricadés

dans leurs maisons. On enfonçait les portes, on tuait tous ceux

qui avaient les armes en main et brûlait les maisons pour les

mieux attraper (56).

Le lendemain, la ville se rend aux Français. De là, nous avons

été dans la Pouille (57). Moi, au bout de quelques jours, je

deviens si blanc, si maigre, point d'appétit, un furieux point

de côté qui me coupait la respiration. Je ne pouvais reposer ni

dormir la nuit. Un bon bourgeois dont j'étais logé chez lui, me

voyant malade et souffrant, me demande quelle maladie que

j'avais. Je lui fais le détail de ma misère : il me tue trois

pigeons, l'un après l'autre, que j'applique par son ordre tout

vivants, remplis de sang et tout chauds sur le point de côté. Le

lendemain le sang caillé se détache. Je crache des morceaux de

sang comme des grosses noisettes. L'appétit me revient peu à

peu, au bout de quelques jours (58).

Pour comble de bonheur, je reçois une ruade de deux coups de

pied sur les deux reins : je fus renversé et assommé sur place.

Jugez quel contre-temps pour moi, après déjà tant eu de malheurs

auparavant, je me dis il faudra donc laisser mes os en Italie.

Quand il a fallu partir le lendemain, pas pouvoir marcher, ni me

tenir à cheval. Quoi faire ? Quoi devenir ? Rester entre les

mains des brigands, c'était fait de moi, car tous nos pauvres

blessés ou malades qu'on laissait dans des petites ambulances,

sitôt nos troupes parties, on les assommait ou on les brûlait.

Je prends deux bâtons, je me traîne comme je peux en suivant mon

bataillon. Arrivé dans la ville capitale de la Pouille, nommée

Foggia San Via (59). Située dans une belle plaine, il vient un

espion qui a rapporté à notre général (Championnet), qu'il y

avait un rassemblement de brigands au nombre de 5,000 à Foggia.

Nous allons après, nous n'étions plus que 1200 hommes pour nos

trois bataillons. On les attaque, on les culbute, on tue. Ils se

mettent dans leurs maisons, ils se barricadent. On enfonce les

portes, on tue, on hache tout ce que l'on rencontre sous nos

mains. J'en ai compté dans les chambres jusqu'à trente tués

(60). De là, nous allons attaquer les rassemblements de paysans

de la Calabre, nous avons perdu beaucoup de monde sans pouvoir

nous enfoncer dans des monceaux de montagnes.

Le général Schérer nous trahissait en Italie (61). Les Russes et

les Autrichiens nous coupaient le chemin, proche de Plaisance,

de l'autre côté du Pô, grande rivière. Nous avons battu en

retraite pendant six semaines. C'était au mois d'août, nous

battons en retraite de la Calabre jusqu'au Pô, proche de

Plaisance, jour et nuit, sans nous reposer.

Nous étions à l'arrière-garde pour soutenir la retraite (62).

En passant dans la ville de Capoue, nos pauvres blessés et nos

malades qui étaient à l'hôpital, quand ils ont su que nous

quittions le pays, les pauvres malheureux descendaient les

escaliers, la tête en bas. Cela faisait pitié de voir comme ces

malheureux se lamentaient. Nous ne fîmes pas une lieue qu'ils

étaient assommés et brûlés. Une grande quantité nous suivait,

tout languissants ; ils tombaient sans se pouvoir relever,

aussitôt ils étaient tués par les paysans. Il paraît qu'ils

avaient juré de massacrer toute notre armée (63). Nous ne

trouvions ni paysans dans bourgs, ni villages, ni chevaux, ni

charrettes pour transporter nos pauvres malades, car ils

avaient-tout sauvé ce qu'ils avaient dans les montagnes. Il y

avait deux petits corps d'armée devant nous, qui pillaient et

brisaient tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Nous autres,

nous ne trouvions rien à manger. Il nous fallait marcher sans

vivres. Nous avons fait trois jours de marche sans voir aucune

personne dans ville, ni village. Passé trois jours, nous les

avons retrouvés à Isola, petite ville bien forte.

La, 14,000 brigands nous attendaient, croyant bien nous tous

prendre (64). Il y avait une grande rivière, ils nous

disputaient le passage. Nous avons fait nos préparatifs pendant

trois jours pour passer la rivière. A deux heures du matin, nous

culbutons tout ce qui se présente devant nous; nous prenons la

ville, on tue tout hommes, femmes et en fants. On met la ville

au pillage et puis on met le feu aux quatre coins de la ville et

nous partons. A force de marcher, nous arrivons devant la

citadelle de Plaisance. Les Russes et Autrichiens nous disputent

le passage (65),

Nous nous avons battu à deux heures après-midi pendant trois

jours, sans pouvoir passer. Le champ de bataille était jonché de

corps morts et blessés. Nous battons en retraite le troisième

jour. Nous étions trahis, comme j'en ai fait mention ci-devant,

par le traître Schérer. Nous devions partir à deux heures du

matin, nous n'eûmes l'ordre de partir qu'à neuf heures. A deux

heures après-midi, l'ennemi nous bloque de toutes parts, nous

prend vingt-deux bouches à feu, la moitié de notre petite armée,

notre demi-brigade qui soutenait la retraite. Les Russes

chargent à la baïonnette dessus nous, ils nous tuent la moitié

de nos gens et prennent le reste. Nous nous sommes sauvés

dix-sept, d'entre les mains des Russes. Voilà presque tout notre

armée détruite, ils nous ont pris plus de 400 voitures et tous

nos canons, sans en réchapper un seul. Voici notre belle armée

de Naples détruite.

CHAPITRE V - Le siège de Gênes - La rentrée en France - La

libération

Gènes. Bloqués. - Les misères du siège. - Nous

nous retrouvons sept pays à Gènes. - Masséna capitule avec les

honneurs de la guerre. - Dévalisé par des barbets. - Marengo. -

Licencié. - Retour en France. - Dépouillé par les médecins. -

Retour au régiment. - Nantes. - La carotte. - Belle-Isle-en-Mer.

- Libéré par congé de réforme. - Actions de grâces et recettes.

Nous voilà jetés dans les montagnes de Gênes, comme des lièvres.

Nous battons en retraite jusque dans la ville de Gênes. Nous y

passons l'hiver, le plus souvent sans pain, que d'avoir du pain.

Après Pâques, nous voilà bloqués par les Autrichiens et les

Napolitains par terre, les Anglais par mer (66). Nous voilà

bloqués pendant huit mois. C'est à ce blocus que nous avons tenu

compagnie à la misère. Dans toutes les guerres que les Français

ont faites, il n'y a pas eu de blocus pour y être aussi

malheureux que celui de la grande ville de Gênes. Nous étions

24,000 hommes, il n'en est sorti que 8,000. Nous étions cinq

garçons de Domjevin. On a mangé presque tous les chevaux de la

garnison, on a tout mangé, fèves, haricots, dragios (dragées)

chocolats. On mettait tout en réquisition pour nourrir les

troupes on nous faisait du pain avec du sang, de la paille

hachée, pétrie avec du sang des chevaux, du chocolat pour lui

donner du goût (67).

J'ai acheté plusieurs fois quatre oignons gros comme des

noisettes pour quatre sous. Sans une chopine qu'on vous donnait

soir et matin, aurait fallu mourir de faim. La peste était dans

les hôpitaux. Les drapeaux noirs étaient aux quatre coins de la

ville. On a fait nombre de 30,000 bourgeois, femmes et enfants

morts de faim et de la peste.

Après le blocus qui a duré huit mois, nous ne sommes sortis que

8,000. Jamais on n'a vu de blocus pour avoir vu et entendu dire

tant de misère. Nous étions moi, J. Chatton, Jean Levreau,

Jean-Joseph Carrière, François Chatton, tonnelier, Claude Mengin,

Stanislas Thiéry, François Mélice de Lunéville, nous croyions

tous mourir dans Gênes.

Enfin, notre général, Masséna, a capitulé avec les honneurs de

la guerre, de là, nous allons à Milan. Nous partons de Milan

pour revenir à Gênes. De là, nous partons pour aller à Nice, à

quarante lieues de Gênes.

Nous étions auprès de la petite ville de Savone, nous avons été

rencontrés par quatorze barbets ou quatorze brigands du Piémont

(68). Ils nous somment de leur donner ce que nous avions sur

nous ; que seulement celui d'entre nous cinq que nous étions,

celui qui cacherait un sou, serait fusillé sur la place. Nous

leur donnons, or, argent, montres, boucles d'oreilles et nos

porte-manteaux (69).

Comme vous le voyez, j'ai été pris par les brigands deux fois et

dévalisé et presque nu : belle réussite. Nous sommes retournés

sur nos pas, à Gênes. De là, nous allons à Milan, nous y restons

dix mois. Il est bon de vous faire savoir que quand nous avons

sorti du blocus de la ville de Gênes, que la veille d'être

débloqué, que Bonaparte est venu avec 50,000 hommes au milieu de

la belle plaine de Marengo, derrière l'armée du général Melas,

général autrichien. Les Autrichiens étaient 250,000 hommes;

Bonaparte a commencé la bataille à deux heures du matin. Elle a

été gagnée seulement à quatre à cinq heures du soir. Bonaparte a

pris le général et toute son armée, tout son canon. Enfin, pas

un soldat n'a été réchappé, Melas a capitulé. Son armée et lui

ont repassé l'Adige sans canons, ni bagages quelconques (70).

Je reviens à moi. Je suis licencié je reviens en France. Arrivé

chez ma mère, comment faire, n'y pouvant (71) rester au bout de

quelques jours, comme n'ayant point de congé, il me fallut

partir; où aller? Je pars pour Metz. J'ai essayé d'avoir mon

congé. J'ai dépensé cent cinquante francs en passant à la visite

de ces voleurs de médecins ou des bouchers de chrétiens, quand

ils m'ont eu dépouillé, ils m'ont laissé là. Je suis réduit sans

le sou. Je vends ma montre (72).

Et puis je me mets à la garde de Dieu, mettant tout à lui ma

confiance. Je pars ainsi, je vais à Luxembourg. Je reste

vingt-deux mois. Nous partons pour aller à Nantes, en Bretagne.

J'ai vu pour ce coup-là, qu'il me fallait jouer de la plus

grande de mes finesses. Je commence à faire le malade, comme

j'avais une hernie (73), j'ai joué mon rôle, parce que je voyais

qu'il ne m'était pas possible de me retirer, aurait fallu que

j'y meure. On ne donnait pas de congé absolu, il me fallait

tâcher d'en avoir un de réforme (74).

Nous partons pour Vannes, port de mer de Bretagne, de là, nous

avons embarqué pour aller à Belle-Isle-en-Mer à quinze lieues de

traversée. C'est une ville que Belle-Isle sur le bord de la mer.

L'île n'a que deux lieues de tour, l'on n'y voit point de bois.

Le bois qu'on y brûle, on l'amène de la Grande Terre. Là nous

avons resté quinze jours sans vivres. Nous faisions la soupe

avec du poisson et du hareng. Le poisson est si abondant qu'il

se donne presque pour rien. Le cidre à six liards le pot : un si

bon que le vin des côtes de Dombasle.

A force d'amis et d'argent que j'ai fait venir de mon pays, et

ma bonne conduite envers mes chefs qui sont bien voulu employer

pour moi, ainsi que mon brave sergent-major qui était de

Haraucourt, dont nous nous qualifions de pays et d'amis, et

notre brave chirurgien-major, nommé Levaet, j'ai été enfin

délivré et sorti de l'esclavage. J'ai reçu mon congé à Lorient

après avoir été débarqué. J'ai reçu ma feuille de route avec

trois sous par lieue. En quittant, j'ai été regretté de tous mes

camarades et ainsi que de mes braves chefs. Mais j'ai été bien

aise d'être délivré de tant de misères corporelles.

Ainsi soit-il ! Amen :

Si j'avais voulu écrire tous les tours et détours que j'ai fait

et les traverses et les misères que j'ai essuyées, les froids,

la faim, la nudité, ainsi que tant d'autres choses, il m'aurait

bien fallu une main de papier ; ce que j'ai écrit est sincère et

véritable, sur ma parole la plus sacrée. Croyez amis, dans une

guerre de trente ans, que nous avons faite, qu'il s'y est bien

passé des maux et des biens, l'un a devenu riche, l'autre a

devenu pauvre l'autre a devenu estropié (75). Ainsi je termine,

car il y aurait trop de choses à vous compter.

Fait et copié par moi,

Jean CHATTON.

Vieux Souvenirs.

Il n'y a pas une année que je ne repasse depuis que je suis

revenu de l'armée, ce papier, et tout ce que j'ai essuyé à

l'armée, et chaque fois que je repasse ce passage, les cheveux

se dressent de dessus ma tête et que mes sangs se meuvent de

toutes mes veines et quelquefois, les larmes me tombent des

yeux.

Je remercie bien Dieu de m'avoir conservé la santé jusqu'à

présent, d'avoir venu dans un âge aussi avancé que je suis à

présent. Loué soit à d'ore à jamais, les saints noms de Dieu, de

Marie, Joseph et sainte Anne.

J'ai parti l'an 1792 et j'ai revenu dans l'année 1803, chez mes

parents à Domjevin.

J. CHATTON,

Agé de 61 ans.

Remèdes et Oraisons.

Remède pour guérir les cors aux pieds.

Prenez des feuilles de rampan, la quantité que vous voudrez, et

puis vous achèterez du meilleur vinaigre de Bourgogne, vous

mettrez vos feuilles dans le vinaigre infuser et puis vous

mettrez une feuille de rampan sur ledit cor, soir et matin,

pendant quinze jours, le cor disparaît et jamais il ne revient

plus.

Remède approuvé pour la rompure d'un enfant.

Prenez du beurre frais avec de la cire jaune que vous ferez

fondre, cela fait une graisse. Vous graissez l'hernie le soir et

matin, vous prendrez de la mousse d'épine noire que vous mettrez

entre deux linges, que vous appliquerez sur le mal de l'enfant

vous réitérerez le remède plusieurs fois et l'enfant se trouvera

guéri parfaitement.

Remède pour arrêter le sang de telle coupure que ce soit.

Dieu est né la nuit de Noël, à minuit. Dieu est mort. Dieu est

ressuscité. Dieu a commandé que la plaie se ferme, que la

douleur se passe, que le sang s'arrête et que ça n'entre pas en

matière, ni en senteur, ni en chair pourrie, comme ont fait les

cinq plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Natus est Christus,

mortuus est, resurrexit Christus.

Chaque fois que l'on répète ces mots latins, on souffle en forme

de croix sur la plaie, en répétant le latin par trois fois, sans

oublier la mémoire à l'intention des cinq plaies de Notre

Seigneur Jésus-Christ.

Oraison pour couper la fièvre.

Quand Jésus porta sa croix, il lui survint un Juif, nommé

Marc-Antoine, qui lui dit Jésus, tu trembles. Je ne tremble ni

ne frissonne, et celui qui en son bras, ce billet portera,

jamais fièvres ni frissons n'aura.

Je commande aux fièvres tierces, fièvres quartes, fièvres

intermittentes, fièvres puerpuéreuses, de s'arrêter du corps de

cette personne. Jésus, Maria, Jésus.

Il faut faire une neuvaine de réciter cinq pater et cinq ave

maria en l'honneur des cinq plaies de Notre Seigneur

Jésus-Christ. Dieu soit béni et loué sur la terre et en tout

lieu.

Ainsi soit-il

ÉTATS DE SERVICES DE JEAN CHATTON

VOLONTAIRE RÉQUISITIONNAIRE EN 1792

Incorporé au 3e bataillon de la Manche 21 octobre 1792

Soldat chargé du train en 1793

Maréchal des logis en second 1794

Bataille et prise d'Arlon. 21 mai 1794

Prise de Charleroi. 25 juin 1794

Bataille de Fleurus 26 juin 1794

Bataille d'Aldenhoven. 2 octobre 1794

Prise de Maëstricht. 4 novembre 1794

Prise de Bréda. 28 décembre 1794

Prise de Luxembourg. 7 juin 1795

Passé à la 200e demi-brigade 8 juillet 1795

Campagne de la Lahn octobre 1795

Déblocus de Mayence. octobre 1795

Incorporé à la 17e demi-brigade de bataille. mars 1796

Passage du Rhin, à Kehl. 23 juin 1796

Combat de Freudenstadt 4 juillet 1796

Bataille de Biberach. 2 octobre 1796

Défense de Kehl. 26 octobre 1796

Passage du Rhin, à Diersheim 20 avril 1797

Combat de Porto di Fermo 26 novembre 1798

Combat de Popoli. 24 décembre 1798

Affaire de Benavente. 16 janvier 1799

Assaut de Naples. 23 janvier 1799

Combat de San Severo 20 mars 1799

Prise d'Andria. 27 mars 1799

Combat d'Isola 12 mai 1799

Prise de Modène. 12 juin 1799

Bataille de la Trebbie. 18-19 juin 1799

Combat de San Giorgio. 20 juin 1799

Siège de Gênes. 6 avril-4 juin 1800

Libéré par congé de réforme, à Lorient, en 1803 |