A Barbonville (56), dont les jésuites de Nancy étaient hauts-justiciers, le maire faisait sortir le condamné delà prison,

située en la cave de la maison seigneuriale, et le conduisait à la porte du derrière de celle-ci. Après lui avoir fait mettre dehors un pied et une main, il criait à trois reprises :

Monsieur le prévôt de Rosières, monsieur le prévôt de Rosières, monsieur le prévôt de Rosières est-il ici, ou quelqu'un de sa part ? Alors le prévôt de cette ville, préalablement averti, s'approchant et demandant ce qu'on lui voulait, le maire lui répondait : Voici, monsieur le prévôt, un pauvre prisonnier que nous avons condamné à mort, à cause qu'il est convaincu de tel crime, lequel nous vous délivrons pour en faire faire l'exécution, duquel nous vous chargeons et nous nous en déchargeons.

A Leyr, dépendant de la justice de l'abbesse de Sainte-Glossinde de Metz, le maire de celle-ci remettait le condamné aux officiers du seigneur voué pour en faire faire l'exécution. On y observait la même formalité d'avancer un pied et de laisser l'autre dans la cour de l'abbesse, pour témoigner que c'était librement et sur son terrain qu'elle en disposait ainsi.

A Fraulautern (57) où la justice appartenait de même à l'abbesse du lieu, les échevins de la mairie ayant prononcé, l'accusé, porteur de la sentence qui lui était mise dans son sein, était délivré aux Leheleutres, On appelait de ce nom quelques-uns des sujets de la seigneurie chargés de l'office de le conduire sur le pont du château de Gruembrach

(archevêché de Trêves), où le gouverneur le recevait et se chargeait de

l'exéculion, moyennant deux bichets d'ognons que l'abbesse délivrait annuellement audit château. Cet usage ayant été contesté par le duc en 1594, à l'occasion d'un prisonnier, celui-ci, favorisé peut-être par l'abbesse, prit la fuite pendant le débat.

A Toul (58), dès que le maire était prévenu qu'une exécution était à faire, il allait prendre le condamné à la prison et l'amenait à l'Hôtel-de-Ville, à l'entrée de la salle où siégeaient les six échevins, le conseil de ville, le procureur d'office et le secrétaire, présidés par le maître échevin. Là le condamné, mis à genoux par l'exécuteur, tète nue et en chemise, portant une torche à la main, entendait lecture de sa sentence, qui était donnée par le maître échevin. Un sergent de ville lui faisait demander pardon à Dieu, à la justice et aux parties offensées, après quoi, au troisième coup de la bancloche, il était conduit au lieu du supplice par l'assemblée. Si c'était hors de la ville, le maître échevin et les échevins attendaient le maire sur un banc placé sous la porte, qu'ils ne quittaient que quand ce magistrat, de retour, leur annonçait que justice était faite.

Si le condamné était un sorcier, la lecture de la sentence ne lui était pas faite devant témoins, dans la crainte de souiller les oreilles de ceux-ci ; on se contentait de lui dire : Ton cas est jugé, que Dieu te conduise; c'était comme une continuation du huis clos.

Dans la justice du Val-de-Lièvre, à Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines, lors de la troisième journée d'examen de l'affaire, quand déjà d'ordinaire à la seconde on en avait préjugé le résultat, les apprêts du supplice se trouvaient faits. Si la sentence projetée était maintenue, il en était donné lecture par le clerc juré, à haute voix, sur la place publique ; alors le maire du duc, empoignant de la main droite le condamné, et celui du seigneur en faisant autant de la main gauche, le délivraient au bourreau, appelé à l'avance. Le maire du duc proclamait que nul n'eût à faire mal au maître exécuteur, le mettant en la sauvegarde du duc, souverain

seigneur. L'exécution était faite à l'instant, sous les yeux de la justice qui venait de prononcer et qui n'avait pour toute indemnité qu'un repas payé par les deux seigneurs.

A Mirecourt, à la troisième journée, lorsque le mayeur donnait au prévôt communication de la sentence de condamnation, le terme sacramentel était : Il doit

amener ;

à quoi le prévôt répliquait : Comment ? Si la condamnation était capitale, le mayeur répondait : Il doit amener de corps, et l'exécution suivait immédiatement.

A Senones, le coupable, après avoir été condamné par la justice de l'Abbé, siégeant à l'abbaye, était délivré au seigneur voué, qui en faisait faire justice sur la pierre de la justice qu'estait en la cour du monastère. Le voué, pour sa peine, avait la confiscation des meubles, et le couvent, celle des immeubles.

A Remiremont, dès que le grand-échevin avait, en présence de ses collègues, prononcé la condamnation et que celle-ci avait été ratifiée par la commune, on prévenait les officiers des dames, qui, suivis des habitants en armes, conduisaient le coupable au ban de Moulin, en un lieu dit l'Épinette, devant une grosse pierre sur laquelle était gravé un signe patibulaire. Là se trouvait le prévôt d'Arches, convenablement escorté. Le condamné lui était remis avec déclaration verbale de la sentence rendue. Cet officier ayant manifesté, en 1542, quelque hésitation de faire de telles exécutions sur parole, les dames se pourvurent près du duc Antoine, qui reconnut qu'elles étaient en possession de cet usage de ne donner copie des sentences, et les y maintint : ce qu'il fit encore en 1564, sur de nouvelles contestations.

Lorsque le duc Léopold eut institué le recours en appel, le Parlement, saisi d'une sentence de Remiremont, ordonna que l'exécution aurait lieu au Val-d'Ajol ; mais les dames ayant réclamé l'antique usage, il fut fait droit à leur réclamation. En 1757, la même Cour ayant condamné un nommé Alexis Gravelin à être fouetté dans tous les carrefours de Remiremont, rapporta elle-même son arrêt, sur le pourvoi des dames, et ordonna l'exécution à l'Épinette. Cet usage se pratiquait encore en 1775, en vertu de plusieurs arrêts conformes, rendus en 1758, 1760 et 1773.

A mesure que les prévôts disparurent, la justice chargea l'un de ses autres représentants de surveiller l'exécution. Ce fut d'abord le lieutenant-général ou le lieutenant particulier du bailliage avec le substitut et le greffier ; ensuite, par l'ordonnance de 1707, ce soin fut confié, dans les prévôtés, au prévôt et à son greffier ; dans les bailliages, au conseiller rapporteur et au greffier. A la Cour, c'était au greffier, assisté de deux huissiers. Dans toutes ces circonstances, ils figuraient à cheval et en robes. A Metz, originairement le corps entier de la magistrature était présent ; il en était de même au Val-de-Lièvre, à

Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines.

ESCORTE.

L'escorte de la justice était, dans ces temps anciens, composée de la garde civique de la prévôté, marchant à l'appel du seigneur, ou sur l'ordre du maire, si c'était dans les villes affranchies. Cette nécessité d'avoir recours à l'autorité municipale entraînait quelquefois des difficultés, quand il y avait entre ces différents officiers quelques conflits personnels. En 1596, le maître échevin de Pont-à-Mousson refusa des hommes au prévôt, sans autre motif apparent que de vouloir lui faire sentir son autorité; il allait jusqu'à le comparer à un valet, parce qu'il était tenu de mettre à exécution ses sentences : il oubliait ainsi que, sans lui, ces dernières n'eussent été que de vaines paroles.

L'appel par le seigneur avait quelque chose de plus solennel ; le service des habitants marchant sous sa bannière était nommé la féauté; il se faisait avec rigueur. Quand la féauté de Saint-Pierre (59) marchait dans le ban de Remoncourt, la Neuveville et Rozerolle, les manants des seigneurs de Saint-Pierre étaient tenus de suivre deux à deux, le maire en tête et les deux plus anciens après. Si, pendant toute la durée de la marche, aucun d'eux parlait à son voisin ou tournait la tête en arrière, il encourait

une amende de 7 fr. 1/2, payable au prévôt et pour lui ; On peut s'imaginer s'il surveillait !

Les gardes forestiers de Saint-Pierre étaient obligés, pendant ce temps, d'aller garder le bois de Mai, à Remoncourt ; pour justifier de leur surveillance, ils devaient rapporter chacun au prévôt un brin coupé dans ledit bois et que le prévôt pouvait ressoucheter. S'ils y manquaient, ils encouraient la même amende, assez considérable pour l'époque.

Dans les villes importantes où il y avait des arbalétriers, l'escorte était une de leurs charges, mais le plus souvent salariée. A Étain, leur droit était fixé à 5 fr. ; à Foug, il n'était que de 10 sous, comme à Saint-Mihiel, en vertu d'une charte spéciale datée de 1482 : « Toutes et quantefois que aucun larron ou meurtrier sera exécuté en notre ville, lesdits arbalétriers iront à la justice avec le prévôt et sergent, et iceux arbalétriers avèrent et emporteront, pour chacune fois qu'ils iront et que sera fait exécution d'une ou de plusieurs personnes, la somme de 10 sous tournois, tant seulement pour boire les compagnons à

leur retour ou en faire leur volonté. » Un siècle après, ils avaient mis à plus haut prix leur assistance ; en 1585, on leur donnait 4 fr. 8 gros pour un supplicié sur la roue. Cette dernière somme, comme les 10 sous, n'était pas allouée à chacun des hommes, mais pour toute la compagnie.

Il va sans dire que cette milice marchait au son de quelque instrument : ici un tambourin, là un fifre; à Épinal, c'étaient des ménestrels qui recevaient 1 fr., quelquefois 2 pour leur salaire.

Partout on sonnait la cloche de la même façon que l'agonie, ce qui ne manquait pas de faire accourir jusqu'au dernier des artisans, toujours avides d'un spectacle si plein d'émotions.

PREPARATIFS.

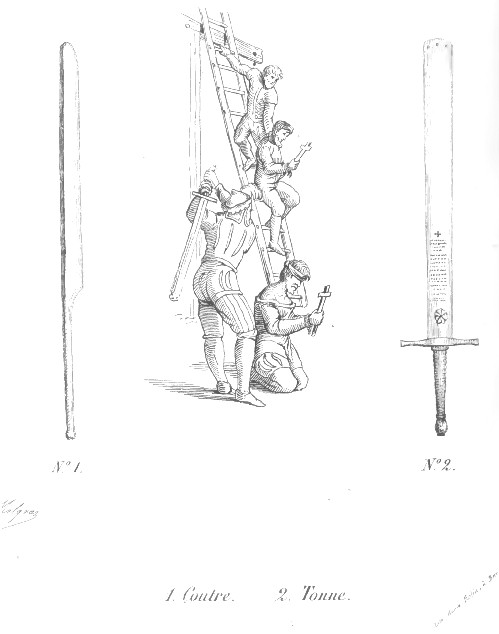

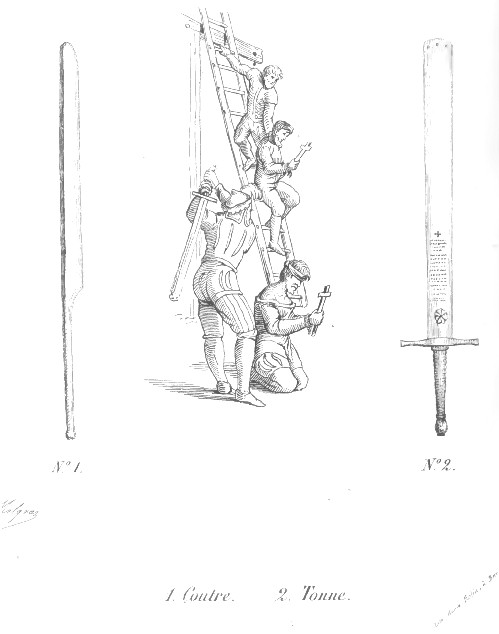

Le gibet, l'échafaud et autres appareils en bois étaient préparés par les charpentiers de la prévôté, réunis en corporation. Ils y étaient obligés, sous peine d'amende et même de prison. Dans quelques localités, on les payait : c'était ordinairement 3 fr. pour un gibet ; à Phalsbourg, c'était 1 florin ; à Épinal, 2 fr. Dans d'autres, comme à La Marche, ils étaient tenus de prêter leur concours gratis et même de fournir les bois nécessaires. En général, en cette circonstance, on regardait leur ministère et celui de tous autres dont le concours était appelé, tels que les charrons pour la roue, les maréchaux pour les chaînes et ferrements, comme un service public dont aucun d'eux ne pouvait s'affranchir impunément. En 1429, un nommé Jean, du faubourg de Poppey, traversant Bar-le-Duc au moment où l'on se disposait à exécuter Pernet Ancel, d'Aillecourt, prisonnier de guerre, les sergents, profitant de sa charrette, y placèrent l'échelle patibulaire, en lui ordonnant de la conduire. Mais, arrivé à Marbot, ce sournois détela ses chevaux en toute hâte et se sauva, refusant un concours qui lui semblait humiliant. Ce refus, qui retarda l'exécution de deux heures et mit la justice en péril, fut puni d'une condamnation à 70 fr. d'amende.

Il fallait un dernier et principal représentant de la force publique, l'exécuteur. Dans un temps où chacun mettait de l'importance à ses prérogatives personnelles, c'était à qui ne serait pas chargé de prévenir un homme qui n'était regardé qu'avec effroi ou dégoût. Dans l'origine, les prévôts avaient trop d'empire sur leurs sergents, et ceux-ci étaient trop habitués à la discipline, pour qu'il se rencontrât la moindre difficulté ; leur répugnance eût été peu comprise et encore moins tolérée. La Cour souveraine chargeait de ce soin son greffier ; mais, lorsqu'elle eut acquis plus d'importance, ce fonctionnaire, un beau matin de 1711, s'avisa de s'y refuser. Le Procureur général lui dépêcha l'huissier Belleau, pour lui enjoindre de venir, par lui ou l'un de ses commis, prendre ses ordres relativement à une exécution qui devait se faire le lendemain. Mais maître Lamesle, greffier, et Vautrin, fils de l'un des commis, répondirent fièrement à l'envoyé qu'ils iraient quand le temps en serait venu et qu'on leur aurait remis un arrêt de la Cour qui le leur enjoindrait; puis, avec la malice des gens de plume de leur confrérie, ils le traitèrent, en ricanant, de plaisant visage, et, pour conclusion, le mirent à la porte.

La ressource fut de se tourner vers l'huissier émissaire et de le charger de la commission refusée ; mais, fort peu flatté de la préférence et aucun de ses confrères ne se sentant plus d'inclination que les greffiers à faire cette corvée, le Procureur général se trouva tout à coup sans auxiliaire. Il se hâta de présenter requête à la Cour, qui, par arrêt du 20 février, ordonna que les huissiers obéiraient en cela, comme en tout ce que leur commanderait le Procureur général, à peine de 50 fr. d'amende et de destitution.

EXÉCUTEUR.

C'est que c'était un terrible personnage que l'homme chargé d'arracher l'honneur et la vie à ses semblables. Sa tâche était de flétrir, de torturer, mutiler, écorcher, étouffer, assommer, noyer et brûler des êtres humains désarmés. Son toucher, inséparable de la souillure, faisait horreur; sa personne inspirait d'autant plus l'épouvante, que sa résidence en un lieu retiré, la chambre du pilori, ordinairement adossée aux remparts des villes, jetait sur sa vie et ses moeurs un voile mystérieux. En quelques localités, les lettres scellées, c'est-à-dire les commissions de son

office, les ordres d'agir, ne lui étaient transmis que jetés à terre, sous le bureau, où ce bras redoutable, soutien nécessaire de la loi, devait cependant s'humilier avant de venir en aide à la société.

Inutile ici de dire qu'il n'y a pas grande comparaison à établir entre ces effrayants fonctionnaires d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Ceux-là, tirés de la classe la plus infime de la populace, étaient forcés de se montrer inhumains, et trop souvent ils semblaient ajouter par plaisir à l'atrocité de leur office. Ceux-ci, au contraire, presque tous excellents pères de famille, citoyens paisibles, de moeurs la plupart exemplaires, exercent leur ministère avec des formes et une douceur irréprochables. Ils sont d'ailleurs favorisés par un procédé mécanique qui les rend presque étrangers à leur action et les dispense même de fermeté.

Malgré les justes répugnances d'autrefois, ce métier ne manqua pas souvent de postulants, la misère y forçant les uns, l'inconduite et la férocité y poussant les autres.

Cependant, il faut croire qu'il y eut quelques exceptions, car on ne peut autrement expliquer la servitude imposée à certains hommes de remplir ces fonctions. Dans les droits de l'évèché de Metz, au XIIe siècle, il est dit ; « Au ban de Tury doit être pris le bourreau, tenu de pendre, crever les yeux, couper les poings, les pieds, les têtes

et faire toute justice. » Il avait pourtant le droit de mettre à sa place un larron, qui ne pouvait lui être refusé quand il le demandait. Celui-ci, qui rachetait sa vie à ce prix, ne pouvait, avant sa mort, être remplacé par un autre : c'était au Messin de Tury à le conserver de son mieux à la disposition de la justice.

C'était quelquefois une planche de salut offerte aux condamnés que d'avoir la vie sauve, à la condition d'exécuter des criminels, la plupart du temps leurs complices. A la prise du fort de Dulange par l'évêque de Metz, en 1349, quatorze des bandits qu'il renfermait furent pendus au toit, et ce fut l'un d'eux, le ménétrier de la bande, qui se chargea de l'exécution, à l'exemple du jardinier du couvent de Crémone, qui pendit tous les religieux, au nombre de cinquante, condamnés avec lui pour meurtre.

Le bourreau de Metz ayant été tué par un condamné en 1507, on chargea de l'exécution urgente de ce dernier un nommé Gérard Noirel, jadis banni de la cité, réfugié dans une cabane au milieu des vignes. De l'argent, une belle robe et sa grâce le décidèrent ; le lendemain, il coupait la tête au meurtrier de son prédécesseur. En 1621, à Bar, il suffit de 200 fr. pour déterminer Pierre Chapuzot à accepter ces fonctions. En 1443, à Gondrecourt, une nommée Isabelle se trouvant être à fustiger et à pendre, et les bourreaux étant, pour le moment, difficiles à faire venir des environs, à cause des guerres, on en chargea un coquin qui expédia la besogne pour 6 gros. En 1519, à Moyeuvre-la-Petite, on prit un mendiant de bonne volonté pour exécuter un porc qui avait dévoré un enfant. Quelquefois, le geôlier remplaçait aussi le bourreau, même pour donner le fouet autrement que sous la custode, c'est-à-dire en public.

A côté des serfs, voués, comme ceux de Tury, au jeu du glaive et de la corde, d'autres Lorrains, Barisiens et gens des Évêchés étaient assujétis à venir en aide aux exécuteurs.

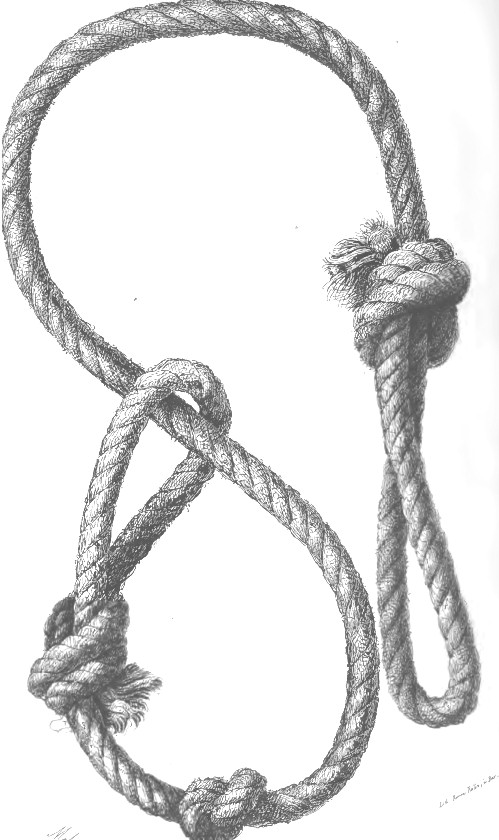

Fournir les échelles patibulaires, les dresser contre la potence, avaller la justice, c'est-à-dire détacher le pendu, étaient des servitudes personnelles attachées à certains habitants de certains villages. Relange, Flavigny, Barisey, Norroy, Puzieux, Chaumouzey, Viviers-les-Offroicourt, Fontoy, Ambacourt, Pont-sur-Madon, Villiers, Girecourt et beaucoup d'autres y étaient soumis. A Sierck, il en était de même. De temps immémorial, les habitants de Gussainville subissaient ce joug; en 1407, Jean le Bel Jehan, prévôt d'Étain, leur ayant commandé de faire leur service à l'exécution de Jean Laflèche, ils refusèrent et prirent même les armes pour assurer le succès de leur résistance. L'affaire portée au conseil du cardinal de Bar, ce prince les affranchit de cette servitude, le 19 janvier 1427 (60).

A Remoncourt, les habitants du Val avaient cette charge, qu'ils rachetèrent en partie au duc moyennant une redevance d'un resal d'avoine par charrue, mais qui subsista contre eux pour les criminels du Val. A Foug, l'échelle était dressée par les mayeurs de la prévôté, pourquoi ils recevaient 5 sous chacun (61). A Conflans en Bassigny, ce service était fait par les bourgeois, qui avaient par exécution 10 sous à partager entre tous.

A Pont-à-Mousson (62), les habitants venus depuis la constitution de la cité en commune n'avaient pu se faire admettre dans les mêmes droits et franchises que les autres, ceux-ci, peu généreux, les abandonnant à leur misérable condition de serfs. Réunis sous le nom de la Centaine, ils vivaient à part, subissaient l'obligation ignominieuse de fournir les échelles, de les porter au gibet, d'y aider de leurs personnes. Impossible à eux, à leurs enfants de se marier aux bourgeois, d'acquérir leur sympathie ; traités de porteurs d'échelles, ils n'avaient de relations avec les privilégiés que par des disputes poussées jusqu'au meurtre. Et cependant ils venaient du duché de Lorraine, ils étaient sujets du prince ; aussi René finit par écouter leurs doléances, et les mit, en 1497, sous les mêmes lois que les bourgeois superbes ; mais la fusion véritable ne put avoir lieu qu'à la longue.

Le refus de lever l'échelle était puni d'une amende considérable, arbitrée suivant les circonstances, selon que le service en souffrait. On trouve qu'en 1427, le duc fit remise d'une partie de celle prononcée contre Jacquemin le Warault et autres de Marsoupe, qui s'y étaient refusés lors de l'exécution à Saint-Mihiel de J. Odin, suicidé (63).

La rétribution due au bourreau pour son office n'était pas très-élevée. Souvent il n'avait qu'un franc pour donner la question ; moyennant 10 à 15 fr., un homme pouvait être écharpé du haut en bas ou cuit à grand feu. Cela avait été réglé ainsi parce que les frais retombaient à la charge des seigneurs justiciers quand le condamné se trouvait insolvable, ce qui arrivait dans le plus grand nombre de cas.

Lorsqu'il fouettait, le condamné lui fournissait les verges et lui donnait une paire de gants ; cette dernière précaution était sans doute imaginée pour tourner le fouetté en dérision. Aux XVe et XVIe siècles, le prix de ces gants était de 2 gros. Il avait encore, dans les exécutions capitales, la dépouille, depuis la ceinture jusqu'en bas, droit souvent illusoire, car c'était un des privilèges de quelques justiciers de n'être tenus de délivrer le criminel que tout nu au seigneur suzerain qui devait en faire justice. C'est ainsi que cela se pratiquait au ban de Saint-Dié, en la prévôté d'Arches, etc. On en eut un exemple fameux en 1572, dans les réserves et protestations de la justice de Moyenmoutier, à raison de ce que délivrant au prévôt, pour

l'exécuter, un porc qui avait dévoré un enfant, ce criminel se trouvait, par exception, avoir au cou la corde indispensable pour le maîtriser.

En 1572, une difficulté plus grave se présenta ; il s'agissait de l'exécution de la veuve Georges, de la dame et la demoiselle de la Bruyère, condamnées toutes trois comme sorcières. Le maire, dans la crainte d'établir un précédent défavorable, se disposait à les présenter au prévôt de l'Abbé dans l'état le plus parfait de nudité, mais la pudeur alarmée de ces malheureuses finit par le toucher ; il leur céda, pour l'honneur et révérence de Dieu, de demeurer vêtues des habits étant sur elles, mais sous la réserve que cela ne pourrait préjudicier à ses droits.

Dans les privilèges de la justice de Barbonville, était celui de livrer de même au prévôt de Rosières le condamné tout nu ; néanmoins, l'usage avait admis pour ce dernier la faveur de demander au maire du lieu, représentant les seigneurs, sa chemise et sa corde, ce que l'on était également convenu de ne pas refuser.

Indépendamment de sa rétribution accidentelle, le bourreau avait des droits qu'il prélevait, non sur les seigneurs, non sur les condamnés, mais sur le public innocent. C'étaient le havage, la riflerie et la vidange, dignes fiefs de sa double seigneurie des hautes et basses oeuvres.

Le havage consistait à percevoir quelques deniers sur tous ceux qui apportaient des denrées aux marchés, ou à prélever une quantité déterminée de ces mêmes denrées, par exemple, un oeuf sur cent, un balais par charge, une poignée de pois, de haricots, etc., par corbeille. Ce droit était fondé sur ce que l'on prétendait que personne n'aurait consenti à recevoir d'argent de lui : force était donc qu'il prît ce qu'on ne voulait lui vendre. Quelquefois on se soumettait à cette perception sans trop murmurer, mais très-souvent c'étaient des soulèvements et de vraies révoltes, d'autant plus que ce singulier percepteur et ses agents n'y apportaient pas la discrétion et la délicatesse nécessaires, essayant volontiers de prendre au-delà de ce qui était dû. Dans l'ordonnance de police de Nancy du

12 juin 1497, sous le duc René, il est dit : « Item, pour ce que du passé sont été faits plusieurs torts et abus sur les vendants au marché dudit Nancy, touchant les ventes et le droit du bourreau, qui font payer aux bonnes gens plus qu'ils ne doient, dont plusieurs plaintes s'en font, pour ce qu'ils font exécution d'eux-mêmes, en mettant la main aux gens et à leurs biens, dont on ne requiert point de radresse, parce que la chose est petite, pour ce est bon que s'il advient question, que lesdits commis radressent les gens, pour en payer selon l'ancienneté, dont ils s'enquiéreront. »

Le havage devint de jour en jour plus difficile à supporter, l'antipathie de son exercice grandissant avec la civilisation. Il était pratiqué à l'aide d'un procédé bien fait pour déplaire et contre lequel se raidissaient avec indignation tous ceux qu'il atteignait ; Pour reconnaître ceux qui n'avaient pas payé, le bourreau ou ses aides marquaient sur l'épaule ou sur la hotte avec de la craie tous ceux qui étaient libérés. Cette empreinte, qui excitait l'hilarité des habitants de la ville, mettait en colère les honnêtes paysans, qui, pleins de répugnance pour cette apparente flétrissure, juraient de ne plus rien apporter à vendre, et trop souvent tenaient parole. L'inconvénient qui en résultait pour l'approvisionnement des villes engagea maintes fois à traiter de ce droit, converti alors en une redevance annuelle, à la charge de la caisse communale. Mais quand venait la guerre, la redevance était oubliée, non payée, et le bourreau reprenait son havage, qu'il fallait de nouveau contester.

Lorsque la France s'empara de la Lorraine, en 1666, elle confirma le bourreau dans ce droit, qui s'exerçait de même à Paris. Au retour de Léopold, les habitants engagèrent ce prince à y pourvoir, et il y eut de nouveau transaction pour Nancy avec l'Hôtel-de-Ville pour un droit annuel de 200 livres. Le règne de Stanislas n'y changea rien ; mais la province étant retombée sous la domination de la France, les exécuteurs Pierre Rheine, du Barrois, et Laurent Roch, de la Lorraine, se pourvurent et obtinrent le rétablissement de l'ancien droit, ainsi que la permission de marquer les personnes qui y auraient satisfait. Procès s'ensuivit avec les magistrats municipaux ; le 16 décembre 1767, intervint sentence conforme au bailliage. Mais, le 25 janvier suivant, la Cour souveraine, sans respect pour les lettres patentes, ordonna l'exécution de la transaction ancienne, qui eut lieu sans discussion jusqu'en 1775, que parut l'arrêt du conseil d'État du 3 juin, supprimant les octrois dans les villes, et, par suite, le havage, qui fut remplacé par un traitement fixe.

Le havage avait une annexe, qui était le droit des noces. A chaque nouveau mariage, à Nancy, le bourreau venait réclamer 9 gros des nouveaux mariés. Peut-être voulait-il par là leur présager que leur postérité n'aurait jamais affaire à lui, pourquoi il en demandait indemnité préalable ; mais, cet augure flatteur ayant cessé d'être apprécié, les honnêtes gens se révoltèrent contre cette odieuse perception, qui fut défendue, sur la demande des États, en 1614.

La riflerie était le droit d'abattre les chevaux hors d'état de servir, et de blanchir (dépouiller) les bêtes mortes. Le revenu de ce domaine était de 2 fr. par grosse bête et de 6 gros pour les autres, lesdits 6 gros valant, en 1600, 4 sous 1 liard. On pouvait s'affranchir de ce salaire en abandonnant le cuir. Comme le titulaire de l'office principal ne pouvait se trouver partout en même temps, il était tenu d'avoir dans les

localités, de deux lieues en deux lieues, des écorcheurs-adjoints, qui lui payaient une redevance et exploitaient à leur profit. Par arrêt de la chambre des comptes de Lorraine, la rétribution fut augmentée en 1772, et fixée, pour les grosses bêtes, à 5 fr. 6 gros dans les villes, et 3 fr. 6 gros dans les villages ; pour les petites, telles que brebis, chèvres et chiens, à 3 fr. 6 gros dans les villes et 2 fr. dans les villages. Dans les campagnes, le propriétaire de l'animal était tenu de conduire celui-ci au lieu désigné.

La vidange donnait au bourreau le droit de percevoir sur chaque fosse d'aisance, au moment où on la vidait, une rétribution en argent. Quoique cette occasion fût rare, on cherchait encore à l'éloigner. Ainsi firent les religieuses Annonciades de Saint-Mihiel, qui construisirent une énorme fosse se dégageant par un souterrain assez long dans une autre fosse encore plus grande. Mais l'affaire appelée devant la justice, il fut décidé qu'une porte serait établie au bas de la première fosse, que le bourreau en aurait la clé, et que chaque fois qu'elle serait ouverte pour le dégorgement prévu, le droit serait encouru. La révolution, qui vint peu après, combla la fosse, le couvent et encore mieux le bourreau.

Indépendamment de ces privilèges, casuel, rétributions et traitement, les bourreaux jouissaient personnellement d'une réputation scientifique, perpétuée jusqu'à nous, qui ne laissait pas d'être lucrative. Ils médicamentaient, ils saignaient, ils opéraient les malades ! Leur fameuse graisse de pendus était recherchée avec empressement, et ils excellaient, disait-on, à extirper les cancers des femmes à l'égal de ceux de la société. Ils passaient encore pour très-habiles à cicatriser les plaies, ainsi qu'à soigner les ulcères les plus dégoûtants. Leur habitude d'aborder sans hésitation ni répugnance les parties les plus sensibles du corps leur donnait probablement une certaine hardiesse qui inspire confiance au peuple, toujours entraîné d'ailleurs vers ceux qui compatissent à ses maux. Il est probable encore qu'ils donnaient jadis des soins aux lépreux; car on voit qu'à Paris ceux-ci leur payaient chacun une redevance annuelle de 4 sous.

Cet empiétement du bourreau sur les attributions d'Esculape donna lieu à quelques résistances, les médecins étant surtout peu flattés de la concurrence. En 1658, Bernard Braine et Jean Lus, chirurgiens à Saint-Avold, espérant éloigner maître Carpsf, bourreau du lieu, de la pratique de leur art sacré, lui intentèrent un procès. La justice, après maintes dissertations et discussions, décida que Carpsf resterait apothicaire et médecin, mais que les chirurgiens demeureraient seuls en droit de faire les opérations.

Le public a long-temps ajouté foi à deux contes sur le bourreau. Le premier, c'est que ses fils étaient contraints par la loi de lui succéder ; le second, c'est qu'il portait l'épée à droite au lieu de la porter à gauche. Les exécuteurs les plus âgés que nous avons eu l'occasion de consulter nous ont affirmé n'avoir conservé de leurs aïeux aucune tradition semblable, et nous ne l'avons rencontrée dans aucun auteur. Nous pensons que le conte relatif à l'épée a pris sa source dans ce fait, que ces fonctionnaires sont représentés de la sorte sur de vieilles estampes, par la faute du graveur, qui n'a su prévoir le renversement à l'impression, comme cela arrive aussi dans quelques gravures de batailles où les soldats semblent tenir leurs sabres de la main gauche. Quant à l'hérédité forcée de l'office, jamais les fils n'y ont été contraints, et rarement ils ont manqué de bonne volonté, car dans la sphère où ils se trouvaient placés, ce fut toujours un emploi lucratif.

Les pères, tout au contraire, tenaient pour avantageux de le transmettre à leurs enfants, et ceux-ci regardaient comme un droit d'y succéder. On trouve dans les minutes de Me Briquelot, notaire à Rosières-aux-Salines, à la date de 1743, un contrat de mariage de la fille du bourreau du lieu, qui dénote le prix que l'on y attachait de part et d'autre. Non-seulement l'apport de la future n'est autre que l'office de son père, mais pour lui conserver intacte cette dot enviée, sa mère avait soigneusement, depuis son veuvage, continué les fonctions de son mari, qu'elle faisait remplir par des aides, lorsque les oeuvres demandaient l'emploi d'une force masculine.

Loin de rougir de leur position, à l'exemple de ce qui se passe dans d'autres familles autrement puissantes, les futurs avaient appelé leurs pairs à cet acte solennel. Six bourreaux des plus notables du pays, les dignitaires de l'ordre, y figurèrent comme témoins honoraires. Et ce qui donne à penser que la joie n'était pas bannie de cette association d'artistes funèbres, c'est que le joueur de violon de l'endroit était témoin instrumentaire.

Cette place avait néanmoins ses désagréments. Un usage à Metz, en souvenir de la levée du corps de saint Clément, était de courir le baccon, le 2 mai de chaque année. Ce jeu populaire consistait à couper une corde à laquelle était pendu un quartier de lard (baccon) au-dessus de la porte de l'abbaye, dite la porte au baccon de saint Clément. Quand un prétendant s'avançait, la corde était subitement tirée au moment où il frappait, et il ne recueillait que des huées. C'était le bourreau de la ville qui avait la charge de faire danser le baccon, et Dieu sait s'il mettait de la malice à tenir la dragée haute à tous venants. En 1452, maître Didier, juché au-dessus de la porte, s'acquittait de son office avec tant de zèle, qu'il se laissa choir et fut tué. Ce fut grande joie pour une malheureuse fille qui essayait en ce moment de couper la corde, mais bien plus grande pour une certaine portion de la populace, qui ne voyait plus d'exécutions possibles puisqu'il n'y aurait plus de bourreau pour les faire ; mais subitement s'en vint présenter un autre qui fut reçu.

Cette fin tragique était rare : cependant, la mort lui arrivait quelquefois par une autre voie difficile à prévoir ; nous voulons parler de la résistance désespérée de quelques condamnés. Metz en eut un exemple en 1507 : Maître Walter, quoique très-habile, fut tué d'un coup de couteau par un prévenu au moment où il allait lui faire subir la question.

Il arriva plus d'une fois aussi que le peuple se mutina contre l'exécuteur, notamment lorsqu'il était négligent ou maladroit ; c'est ce qui eut lieu contre Paul Gueldre, à

Neufchâteau, en 1728 ; contre Jean-Pierre Bour, à Nancy, en 1721. Ce dernier, peu endurant, frappa de son épée un de ses agresseurs, mais il en fut puni par 25 fr. d'amende, 550 fr. de dommages-intérêts et l'amende honorable sur la place publique. Il lui fut, à cette occasion, fait défense de sortir de la ville sans permission, et la maréchaussée reçut l'ordre de ne quitter à l'avenir le lieu du supplice qu'après l'enlèvement du corps et des instruments. Il parait qu'il s'était fait attendre long-temps et que le peuple s'en était impatienté.

A côté du danger du métier se joignaient encore des inconvénients inévitables, comme de torturer ou exécuter un parent ou un ami. En 1453, le bourreau de Metz se vit dans la dure nécessité de fouetter publiquement son fils, âgé de douze ans, pour un vol qu'il avait commis ; il fit, au surplus, la besogne si consciencieusement, qu'il y usa deux faisceaux de verges. Cette exécution s'était faite en présence des enfants de toutes les écoles.

En 1507, maître Gérard Noirel, alors titulaire, fut appelé à noyer son parrain, condamné pour faux serment. Le pauvre homme en était si chagrin qu'il pleurait encore plus haut que le condamné. Mais autre tribulation : tout à coup grâce est faite à l'heureux parrain.... et voilà le filleul si saisi qu'il en meurt de joie.

CONSOLATIONS.

Les condamnés rencontrèrent long-temps une extrême dureté à leur dernière heure : les parents et les amis les fuyaient d'inspiration ou par ordre; l'Église les délaissait après les avoir frappés de ses foudres. Cependant, la religion s'était émue en France; elle avait ressenti quelque pitié pour des malheureux livrés au désespoir, ne demandant qu'à entrer dans la voie du repentir; elle venait d'ajouter à sa gloire en chargeant ses ministres de ce soin, lorsqu'on Lorraine un gentilhomme apparut aux pieds de l'échafaud. C'était en 1408. Romaric Bertrand, seigneur vosgien, quoique sorcier, devait-il périr comme un manant (64) ? N'avait-il pas une âme plus précieuse à sauver ? Il en fut jugé ainsi, car il eut la faveur d'être assisté d'un confesseur. Grâce à ce criminel de bonne maison, petits et grands scélérats furent désormais traités en chrétiens.

Les prêtres employés à ce pénible ministère étaient assez ordinairement des religieux ; ils étaient deux, quelquefois trois pour un condamné. Rien ne nous indique si leur nombre était calculé sur la difficulté de la conversion ou sur toute autre règle. Après l'exécution, quand surtout elle se faisait dans une localité éloignée de la prison d'où le condamné était parti, ils dînaient avec le prévôt et sa

suite, la justice, comme nous l'avons dit, ayant droit chaque fois à un repas qui se prélevait sur les frais. Dans plusieurs sièges, on payait les confesseurs à raison de 2, 3 et 4 fr. chacun, mais cet article était toujours rayé par les chambres des comptes ; l'abbé de Bouzonville, justicier pour partie à Siertzperg, refusa lui-même de les payer, prétendant que ce service devait être gratuit. On lui demandait un florin d'or.

Le condamné avait encore quelquefois d'autres témoins officiels de sa mort ; quand il avait un ou plusieurs complices, il était rare que ceux-ci ne fussent pas contraints de l'accompagner. D'ordinaire, destinés comme lui à mourir sur l'échafaud, c'était le plus coupable qui était réservé pour le dernier. En 1706, un père fut fouetté et marqué sous le corps de son fils pendu, et après l'avoir vu pendre. La Cour elle-même usa de cette punition de longue durée. En 1711, une femme de Rembercourt-aux-Pots, ayant assassiné son mari avec son amant et une de ses amies, celle-ci parut à la potence assistée des deux premiers, la femme fit ensuite amende honorable en présence de l'amant, après quoi il fut roué sous les yeux de sa complice, qui enfin fut pendue»

J'ai rencontré deux exemples de parents et d'amis dévoués jusqu'à l'échafaud. L'un est de la part d'une jeune fille de Saint-Dié, qui, méprisant tout danger personnel, ne voulut abandonner son père accusé de sorcellerie, et poussa la piété jusqu'à l'assister de ses consolations sur le bûcher. Nous avons un vif regret de ne pouvoir consigner ici son nom. L'autre exemple est relatif à Broche, militaire renommé à Metz. François le Gournais et Jean Chaverson, tous deux Treize et des plus grands seigneurs de la cité, non-seulement lui donnèrent des marques de leur sympathie, mais, placés de chaque côté de la brouette, ils l'accompagnèrent jusqu'au lieu du supplice en lui prodiguant les encouragements les plus affectueux.

Nous avons souvent trouvé parmi les frais de justice dans les campagnes, des dépenses qui font d'autant plus d'honneur à leurs habitants, qu'on ne les trouve que très-rarement dans les villes : A chaque exécution, un peu de bon vin et un gâteau ou une tartelette étaient achetés pour le condamné ; cette consolation, peu importante par elle-même, témoigne au moins que ces malheureux, alors si sévèrement traités, n'étaient pas partout privés de tous égards. A Nancy, au contraire, en 1421, le bourreau ayant porté en dépense un peu de vin pour un condamné, on lui objecta qu'il n'était dû que du pain et de l'eau ou six deniers.

LECTURE, TESTAMENT ET SUPPLICE.

La sentence de condamnation était lue de nouveau au condamné, au pied de l'échafaud ; il était obligé de l'entendre à genoux et tête nue ; on appelait cette formalité : lire le procès. S'il voulait faire une révélation, la justice présente s'empressait d'y déférer; il en était de même pour son testament. A Nancy, pendant le dernier siècle, s'il demandait à tester, on appelait un conseiller du Parlement qui se tenait, à cet effet, dans une maison peu éloignée du lieu du supplice.

Le confesseur donnait alors sa bénédiction et le bourreau faisait le reste.

Après la cérémonie, et pour ainsi dire pendant les derniers soupirs du mourant, l'un des religieux présents profitait de l'émotion générale pour adresser au peuple assemblé quelques réflexions salutaires ; mais l'agitation de la foule et le plus souvent ses lazzis en paralysaient tout l'effet. Dans les localités où les exécutions n'avaient lieu que très-rarement et par exception, l'assistance, terrifiée, était assez docile ; dans les villes, ce spectacle trop réitéré ne produisait souvent qu'une impression médiocre sur les esprits de ceux qu'il était destiné à moraliser.

EXECUTIONS EXCEPTIONNELLES.

SANS BOURREAU.

Dans les temps reculés, l'emploi, du bourreau était plus facultatif qu'obligatoire ; il dépendait des parents ou des amis du condamné de lui épargner cette souillure. Cet usage, qui est incontestable, ne nous est néanmoins apparu écrit que pour Metz, où il est consigné dans un atour du commencement du XIIIe siècle qui porte : Sei parent ociront luy.

C'est sans doute en conséquence de cette disposition législative qu'en l'an 1324, Colin Grognat, seigneur messin, condamné à être noyé, obtint la faveur d'être exécuté par ses amis, pendant la nuit, en présence de deux magistrats. Six amis, dont deux ses parents, lui rendirent ce triste service.

En 1354, une femme d'Amanty fut condamnée, en la prévôté de Gondrecourt, au jugement des jurés et bonnes gens, à avoir l'oreille coupée. Pour éviter le contact du bourreau, elle se la coupa elle-même.

BOURREAUX.

Il nous reste à donner les noms des bourreaux que nous avons pu découvrir; la plupart de ceux actuellement en exercice y trouveront leurs ancêtres : il n'en est peut-être pas un qui n'y ait des alliés, tant cette profession a été volontairement héréditaire.

1349. Jean de Dilla, à Châtillon-sur-Saône.

1399. A. Cochart, à Saint-Miliiel.

1406. Jean, à Bar.

1421. Simon, à Nancy.

1424. Jacques Tout au Long, à Bar.

1434. Jehan Sergent, à Nancy.

1440. Jean le Mitre, id.

1442. Nicolas, à Bar.

1452. Didier, à Metz.

1473. Jehan de la Plume, à Longwy.

1480. A. Collinet, à Metz.

1488. Nicolas, à Saint-Mihiel.

1490. Guillaume, à Nancy.

1493. Pierre le Picquart, à Hatrise.

1494. Nicolas le Picquart, à Bar. - Jehan, de Verdun, à Longwy.

1502. Didier, à Bar. - Guille, à Saint-Mihiel.

1503. Walter Lallemand, à Metz.

1504. Guillaume, à Verdun.

1506. Antoine Legier, à Bar.

1507. Gérard Noirel, à Metz.

1512. Jehan, à Pont-à-Mousson.

1516. Pierre Picquart, à Bar.

1517. A. Brounet, à Verdun.

A. Thiébaut, à Metz.

1518. Guillaume, à Nancy.

1523. Jean de Nancy, à la Chaussée.

1527. Anthoine de Stainville, à Bar.

1535. Pierre Cugny, à Bar.

Jehan Marcaire, à Nancy.

1542. Pierre Pitolet, à Bar.

1550. Claude, à Metz.

1556. Christophe, à Marville.

1559. Robert Robert, à Neufchâteau.

1562. Thomas le Gay, à Bar.

1569. Gérard Colson, à Étain.

1570. Jehan Chrétien, à Langres.

1587. id. id. son fils, id.

1571. Claudot Thiériot, à Pont-à-Mousson.

1574. Pierre Coustellier, à Bar.

1575. Nicolas Legrand, à Apremont.

Antoine Denis, à Nancy.

1577. Jean Roussel, à Saint-Mihiel.

1582. Didier Marchal, à Nancy.

1583. Nicolas, à Haulmecourt.

Jean Rouge Cul, à Foug.

1585. Didier Marchal, à Nancy.

1586. Bernard Euchentz, à Badonviller.

1587. Nicolas Martin, à Moyeuvre.

Nicolas Jeancolas, à Apremont.

Husson et le Bourguignon, à Viéville.

1589. Jean, de Bar, à Saint-Mihiel.

1592. Claude Jeannet, à Nancy.

André, à Sarrebourg.

Pierre La Loche, à Bar.

1594. Didier Gouvenot, à Nancy (65).

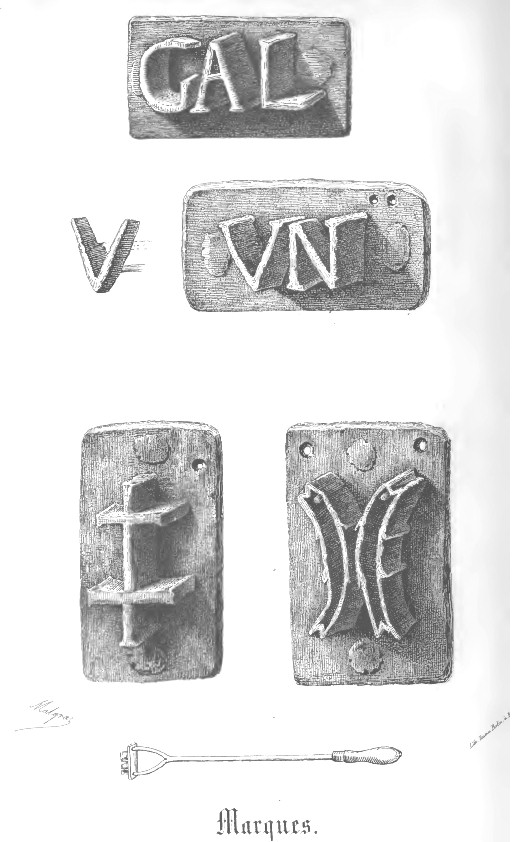

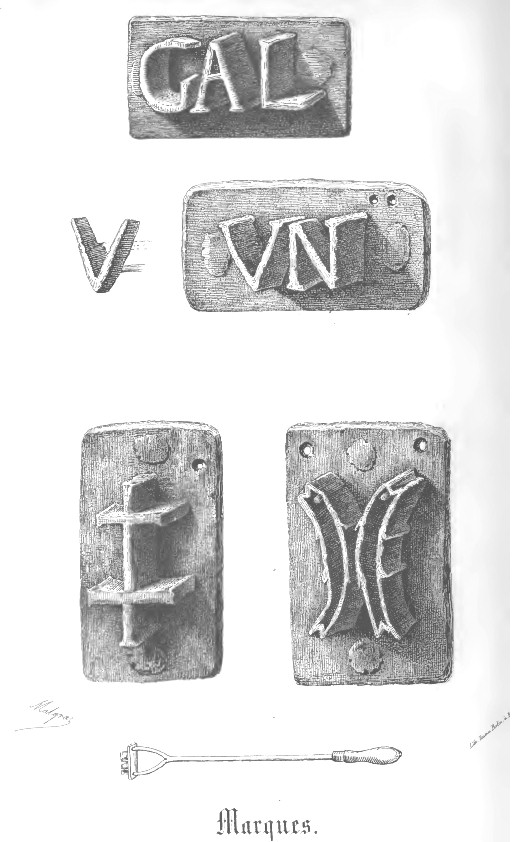

1595. Jean Gallois, à Vézelise.

1596. Henri Colson, à Étain.

1600. Mengin Hassoux, à Foug.

1601. Anthoine, à Metz.

Laurent Harbogatz, à Badonviller.

Nicolas Vinet, à Pont-à-Mousson.

1603. Didier Vouillaume, à Mirecourt.

1604. N. Mars, à Badonviller.

1606. Simon Matrot, à Conflans en Bassigny.

1607. Jean, à Verdun.

1610. Jehan Mesnage, à Chaumont.

Martin Hausser, à Nancy.

Antoine Pierson, id.

1612. Christophe Godin, id.

Nicolas Ravinel, à Bar.

Poirson Voirin, à Nancy (66)

Nicolas Vinet, à Pont-à-Mousson.

1614. Denys Daublan, à Conflans en Bassigny.

1616. Henri Colson, à Étain.

1618. Christmann, à Phalsbourg.

1621. Nicolas Morizot, à Mirecourt (67).

N. Martin, à Einville.

1624. Demenge, à Nancy.

Nicolas Vary, à Mirecourt.

Mansui Hilaire, à Bar.

1628. Demenge Marchal, à Mirecourt.

François Denis, à Pont-à-Mousson.

1629. Martin Houg, à Nancy.

1650. Humbert Carlé, à Toul.

1651. Pierre Chapuzot, à Bar.

1652. La Débauche, à Arches.

1660. Jean Georges, dit Duval, à Nancy.

1719. Claude Suisse, à Étain.

1721. Jean-Pierre Bour, à Nancy.

1723. Jean-Jacques Bour, à Saralbe.

1728. Paul Gueldre, à Neufchâteau.

1745. Pierre Wolf, à Gerbéviller.

Oswald Cané, à Sarrelouis.

François Roch, à Nancy.

Nicolas Barré, à Metz.

1745. Philippe Rheine, à Gerbéviller.

Jean-Pierre Duval, à Lunéville.

1750. Jean Herman, à Morhange.

1751. Jacob Rheine et Claude Herman, à Dieuze.

1758. Nicolas Thouvenin, à Morhange.

1765. Jean-Georges Grosholtz, à Phalsbourg.

1765. Claude Herman, à Morhange.

Nicolas Herman, à Dieuze.

1766. Jean-Georges Lander, à Lixheim.

Thiébaut Schnietzer, à Saralbe.

1768. Michel Hizeli, à Rambervillers.

1770. Laurent Roch, à Nancy,

1775. Pierre Wolf, à Gerbéviller.

1780. Jean-François Herman, à Lunéville.

Joseph Wolf, à Gerbéviller.

François Roch, à Toul.

1785. Christophe Piclerc, à Saint-Mihiel.

Pierre Rheine, à Bar.

PRISONS.

La maxime ancienne portait que la prison était faite pour garder et non pour punir, et il n'y eut jamais de maxime plus fausse, car à cette époque la prison punissait plus encore qu'elle ne gardait. L'obligation pour chaque seigneur d'avoir un lieu de sûreté pour le service de sa justice et pour ses prisonniers de guerre avait amené un genre de prison qui était à peu près partout le même. Le bas d'une tour, ordinairement la cave, était le lieu où gisaient les malheureux dont on voulait enchaîner la liberté; on y descendait par un trou pratiqué au sommet de la voûte et se refermant par une trappe. Le reste de la tour étant habité par les gardes du château placés aux divers étages, le prisonnier, chargé encore de chaînes, se trouvait suffisamment surveillé, sans nécessiter beaucoup de geôliers ; il lui était d'ailleurs impossible de fuir par la trappe, la voûte étant trop élevée pour qu'il pût y atteindre, et son mobilier ne se composant que d'un pot à l'eau. Il n'y avait possibilité de s'échapper qu'en agrandissant la faible lucarne par laquelle il recevait un peu d'air, ou en perçant le sol et les murs ; mais cette ressource, très-facile dans les romans, était peu usitée dans la pratique, aucun n'ayant les ongles assez puissants pour arracher (les pierres de taille bien cimentées, présentant des massifs de plusieurs mètres d'épaisseur ; et encore le plus souvent le trou creusé avec une patience surhumaine n'eût abouti qu'à faire entrer l'eau des fossés, toujours prête à faire irruption et à noyer l'industrieux détenu.

Aussi les évasions que l'on rencontre de la part de quelques prisonniers de choix paraissent-elles n'être que le résultat de connivences avec les geôliers.

Dans les castels des petites seigneuries, la cave était peu profonde et en proportion de la hauteur de la tour; mais dans les gros châteaux, elle s'enfonçait dans les entrailles de la terre avec autant de majesté qu'elle en mettait à s'élever au dehors. L'échelle pour descendre aux prisons de la Craffe, à Nancy, et dans celles du château à Saint-Mihiel, était de vingt-cinq pieds; celle de Bar, de vingt-trois. Avant d'arriver à l'orifice où commençait le premier échelon, celui du haut, on descendait un grand nombre de marches qui peut être évalué par le poids de la corde achetée en 1610 pour la prison de

Nancy, pour tenir à la main par MM. de justice pour aller visiter et interroger ; elle pesait trente-quatre livres. Dans ces tombeaux noirs et humides, la victime, frappée d'un froid de plomb, perdait toute énergie vitale ; ses vêtements moisissaient et pourrissaient sur son corps ; ses membres s'engourdissaient ; cette atmosphère empestée lui devenait un supplice plus cruel que la mort. Il suffît, en 1614, de sept mois de séjour dans la prison de Vézelise, à Mengin Voinier, de Vandelainville, pour en sortir les membres putréfiés. Quelquefois, et nous en avons vu encore des vestiges, le cachot communiquait par un étroit souterrain au puits du château dont le diamètre énorme et la profondeur pareille ne permettaient jamais l'évasion. C'est par là que le prisonnier recevait ses aliments, sans jamais communiquer avec personne, sinon par l'entremise de la ficelle qui servait à les lui descendre; et encore était-ce pour les prisonniers de guerre conservant un espoir de sortir un jour, mais non pour les criminels ordinaires, qui eussent été trop tentés de se jeter à l'eau pour en finir avec la vie.

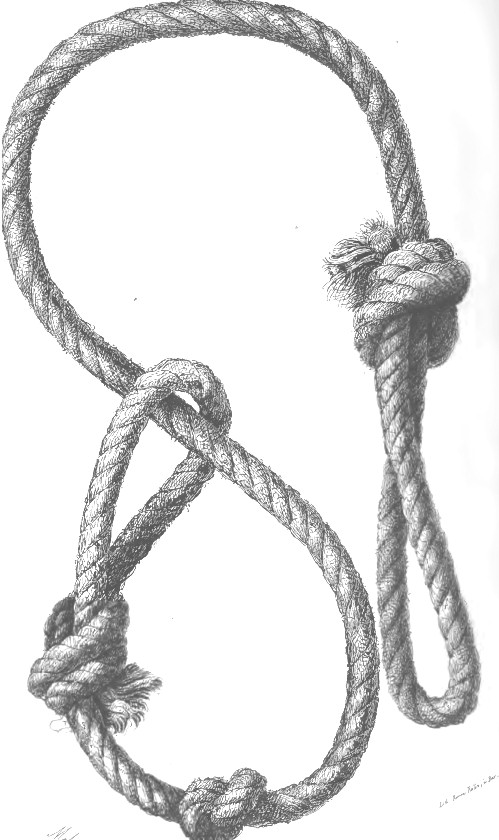

Dans les villages où il n'y avait ni château, ni maison forte, le seigneur qui n'y avait pas d'habitation plaçait sa prison chez son maire ou autre officier de justice à sa solde. Là, les prisonniers étaient garrottés au moyen de ceps, qui étaient deux pièces de bois posées l'une à côté de l'autre, liées par des charnières et entre lesquelles les jambes, placées au moyen d'entailles, étaient emboîtées comme dans un étau. Cette entrave dispensait d'employer beaucoup de gardiens; mais le prisonnier ne pouvant changer de place, contraint d'y satisfaire à tous les besoins de la nature, endurait un véritable supplice.

L'usage d'expédier promptement les affaires ne permettait heureusement pas au prisonnier de languir long-temps dans ces lieux de désespoir, à moins pourtant qu'il n'y fût oublié. Il pouvait aussi arriver que la procédure amenât des lenteurs et des incidents imprévus pendant lesquels il avait à combattre une insupportable vermine léguée de siècle en siècle par ses prédécesseurs. Entre les horreurs d'un pareil séjour et les douleurs de la torture, on doit comprendre que l'accusé ne persistait pas long-temps dans un système de dénégation, surtout quand il n'avait à conserver qu'une vie déjà misérable au dehors. L'innocence elle-même rendait la tâche facile au juge, ne craignant pas d'outrager la justice en la faisant participer à son suicide.

On a pu remarquer, dans le cours de cet ouvrage, que la peine de la prison était extrêmement rare et n'était infligée d'ordinaire que pour un temps très-restreint, n'étant appliquée que dans des cas de délits peu graves ou en attendant une autre peine, comme celle du fouet ou de la réprimande. Nous en exceptons, bien entendu, les abus de pouvoir, qui étaient à l'entière discrétion des seigneurs ou de leurs justiciers. Il n'en était pas de même dans les officialités, où elle semblait une heureuse invention pour donner à l'homme le temps de réfléchir et d'expier sa faute par un long repentir. La détention perpétuelle y était une peine reçue et réputée égale à la mort. Reste à savoir si elle était toujours appliquée dans toute sa rigueur, si l'esprit de corps n'y mettait pas le plus souvent un grand obstacle ; il était alors trop facile de faire disparaître un individu, pour que l'on n'en usât pas vis-à-vis de pénitents que leur caractère sacré recommandait à l'indulgence de leurs égaux.

La peine de prison était si peu en harmonie avec les moeurs, qu'en 1545, un nommé Geoffroy et son fils, condamnés à garder prison pendant un an, dans leur propre maison, préférèrent le bannissement.

Ce mode singulier de séquestration ne fut pas employé dans cette seule occasion. Dans un temps où les peines étaient à la discrétion des juges, qui pouvaient modifier de mille manières celles en usage et même en inventer de nouvelles, la justice ne recula pas devant l'énormité de frapper des gens qui n'étaient à ses yeux ni criminels ni innocents, en un mot, des demi-coupables. Les justiciers de Toul en donnèrent plusieurs exemples dans des procès de sorcellerie (68) : En 1584, la veuve Bouillon fut condamnée à rester toute sa vie en une chambre sans en sortir et hors de la vue du peuple. Il en fut de même, en 1602, d'une sienne belle-soeur, Marguerite Houillon, veuve de Henri Parisel, sous peine contre toutes deux d'être chassées à perpétuité. En 1621, Babon Renard, soupçonnée du même crime, fut condamnée à être, par ses enfants, confinée en tel lieu le reste de sa vie, qu'elle parût aucunement en public ni en la cité à la vue du peuple, sinon d'être tenue pour suffisamment convaincue de son crime. Cette barbare confiscation de la liberté au préjudice de femmes que l'on n'osait condamner, était cependant un progrès !

Cette fois la sorcellerie semblait plus une folie qu'un crime; malheureusement cette exception, si dure encore, fut trop rare.

Les prisons les plus considérables étaient celles de Nancy, Saint-Mihiel et Mirecourt, les sièges supérieurs de justice qui y résidaient l'ayant nécessité ainsi. Celles du château de Condé ne l'étaient pas moins ; c'était là, à ce qu'il paraît, la Bastille des ducs. Indépendamment de MM. Desbordes et La Vallée, nous avons vu, à diverses époques, que l'on y envoyait des prisonniers de marque.

La place de geôlier était importante dans ces localités ; aussi ne doit-on pas s'étonner si elle fut demandée par le lieutenant du prévôt de Nancy, Bastien Camus, en 1612, lorsque dans cette ville cette place fut mise à la disposition des échevins. L'abus était trop facile de la part d'un homme tenant tous ses hôtes à sa discrétion, pour qu'il n'y eût pas de grands profits à tirer de cette position ; les malheureux y avaient alors peu de garanties contre les vexations. On ne dit pas quels étaient ses appointements.

A Ancerville, ils étaient de 100 sous, plus, est-il dit, les émoluments, honneurs et prérogatives, d'où il faut conclure que ceux-ci étaient grands et faisaient partout la partie la plus importante de leur rétribution. N'y avait-il pas, en effet, pour eux mille occasions de salaire ? Fourniture de paille, de pain, d'eau, d'aliments plus recherchés ou défendus, communication de livres à lire, de nouvelles du dehors, visite de parents ou d'amis, tours de faveur pour être jugé, même jusqu'au tour de justice. Aux États généraux du Barrois, en 1620 (69), les réclamations furent unanimes pour que les prisons de Bar fussent rapprochées

de l'auditoire, par le motif que, quand l'audience était terminée, les juges prétendaient toujours que l'heure était trop avancée pour s'occuper d'affaires criminelles, d'où il arrivait que les prisonniers étaient souvent oubliés.

A Épinal, le système cellulaire était adopté dans le but d'empêcher les prisonniers de se donner entre eux de mauvais conseils ; il en résulta un autre abus, c'est que le geôlier avait autant de règlements que de prisonniers, c'est-à-dire qu'il traitait chacun d'eux à sa guise, suivant son caprice ou son intérêt. Les gens du peuple acquirent la dure conviction que quand ils y étaient mis, non pour crimes, mais pour quelque peccadille de police, aucune distraction ne leur était permise, tandis que quand c'était un bourgeois aisé, tenant quelque peu au corps des notables, tout lui était permis jusqu'à y faire bombance. Cette distinction occasionna des plaintes et des murmures qui n'amenèrent malheureusement que des réformes momentanées (70).

Sous Charles IV, l'attention se porta, quoique tardive, vers le régime des prisons; par ordonnance du 23 août 1628, il fut prescrit de rédiger un acte d'écrou et d'en avertir le procureur général ou ses substituts : c'était un rempart contre les attentats à la liberté, mais il était insuffisant contre les abus intérieurs. D'autres règlements furent sans doute faits, quoiqu'ils nous soient inconnus ; car, en 1699, la Cour souveraine, voulant, dit-elle, les

refondre en un seul, rendit un arrêt qui prescrivit la séparation des sexes, obligea de changer la paille tous les quinze jours, autorisa des chambres particulières et des lits séparés, en fixa la rétribution, interdit le tabac à fumer aux prisonniers détenus pour crimes, et enfin proscrivit toutes les causes des abus que le geôlier pourrait faire de son autorité : ce qui n'empêcha pas qu'un mois après il fallut intervenir de nouveau pour y mettre ordre. En 1702, il fallait lui enjoindre de donner de l'eau fraîche à discrétion, d'où l'on peut conclure qu'il y avait encore de grands abus à attendre : aussi le ministère public reçut-il l'ordre de visiter les prisons une fois par semaine.

A Metz, sous l'autorité du Parlement, les mêmes abus donnèrent lieu aux mêmes prescriptions. A Toul, il y avait si peu d'ordre, que les sergents et archers gardaient souvent chez eux ceux qu'ils devaient écrouer, lorsqu'ils avaient le moyen de payer.

L'ordonnance criminelle de 1707 réglementa cette partie de l'administration de la justice avec autant de sagesse qu'il était possible d'en apporter ; elle prescrivit notamment de combler toutes les fosses et de mettre les prisons à rez-de-chaussée. C'était là une heureuse innovation qui faisait disparaître les tombeaux que la féodalité avait si impitoyablement creusés. Bien des seigneurs se dispensèrent d'obéir à cette injonction, ou du moins ne comblèrent pas leurs fosses, puisque l'on peut encore en voir des vestiges ; mais elles demeurèrent sans emploi : autrement, chaque fois que la justice en fut avertie, elle commanda l'exécution de l'ordonnance. C'est ce qui eut lieu à l'égard des dames de Remiremont. Par arrêt du 7 mars 1716, il leur fut enjoint de faire construire prisons convenables dans le délai de six mois, ou de réduire les anciennes à rez-de-chaussée. Il est triste de penser qu'il fallut qu'une victime fût découverte pour apprendre à l'Église qu'il était besoin de contraindre à l'humanité ces prétendues religieuses.

De nouvelles plaintes sérieuses furent portées, en 1744, contre le geôlier de Nancy : séduction des prisonnières, violences envers les prisonniers, refus d'eau, de paille et autres fournitures. La Cour informa et donna tort aux détenus, tout en morigénant le geôlier. L'année suivante, il y eut mêmes plaintes et même décision.

La nourriture des prisonniers ne fut jamais que du pain et de l'eau, l'un et l'autre fournis par le concierge. Dans les

officialités, qui avaient une tendance à poétiser les peines qu'elles infligeaient, cette nourriture était appelée pain de douleur et eau d'angoisse. En 1781, la Cour, usant du droit que lui accordait l'ordonnance de 1707 de faire des règlements en cette matière, décida que la fourniture du pain serait faite par adjudication ; il devait être de pur froment, entre bis et blanc, et chaque prisonnier devait en recevoir une livre et demie. C'était là un régime moins attrayant que celui qui rappelle actuellement sous les verroux, comme dans une hôtellerie, tous les vagabonds, à l'entrée de l'hiver.

Le bris de prison fut toujours puni : le code Léopold le considérait comme un crime; le récolement des témoins contre celui qui s'évadait valait confrontation.

(Art. 19, tit. 15 de la coutume,)

La conduite des prisonniers d'un lieu dans un autre se faisait, comme nous l'avons dit, par des entreprises particulières, en vertu d'adjudications au rabais. Plus tard, après l'organisation de la maréchaussée, celle-ci fut employée à cet usage toutes les fois qu'on put le faire, c'est-à-dire quand il y avait entre le point de départ et celui de l'arrivée une correspondance établie sans lacune.

AMENDES.

Le mot amende, vient d'emendare, qui signifie corriger. Ce fut et ce sera toujours, en effet, une correction que l'obligation de subir le retranchement d'une fraction, même légère, de sa fortune, pour la donner sans profit personnel à un tiers, celui-ci fût-il le trésor public. Cependant, en comparaison des peines corporelles, l'amende était une correction bénigne : aussi son application eut-elle originairement pour principale destination de punir les fautes peu graves. Mais bientôt on la vit indistinctement admise pour des délits importants, puis pour les crimes les plus grands, pénalité mal conçue, préparant à l'homme fortuné une impunité dangereuse et plaçant le pauvre dans une alternative injuste.

Les exemples de ces compositions moyennant argent pour des crimes méritant la hart se rencontrent fréquemment au XVe siècle. Ainsi, à Souilly, en 1401, Simonin de Monhéron, pour force par lui faite à Mariette Tupaine, telle qu'elle cria hahaye, en est quitte pour 60 sous, dont encore le seigneur lui fait remise. En 1429, à Bar, Didier le Bouge, pour avoir contrefait le scel de Henri des Massues, capitaine de Gombervaux, se rachette moyennant 40 fr. A Saint-Mihiel, en 1451, Alexandre Bugnaudel, de Flabéville, paie 8 florins pour le crime d'avoir bouté feu. A Bar, en 1452, J. Joly, charpentier à Vignot, compose pour 10 fr. pour forcement de demoiselle Jacquemelte Richier par son fils. En 1497, en la même ville, un voleur de grand chemin est libéré moyennant 20 fr., vu, est-il dit, sa pauvreté. A Mirecourt, en 1535, Jean Thiébaut donne 10 fr. par composition pour avoir emporté de la foire une paire de souliers sans la payer.

Il serait trop long de rappeler ici les divers cas où des amendes étaient prononcées par la justice ; on en a vu mille exemples dans le cours de cet ouvrage. Quant au taux de celles ordinaires, il était déjà fixé par l'usage avant la loi de Beaumont, qui en donna un tarif suivi à peu près par les autres chartes, et qui ne fut dépassé que plus tard, lorsque la valeur du numéraire en fit une nécessité, et encore ce fut toujours proportionnellement. Voici le taux des amendes maintenu jusqu'au XVIIe siècle par les habitants, soigneux d'invoquer une loi qui réglait à l'avance les conséquences de leur colère ou de leurs rancunes.

|

livres |

sous |

deniers |

| Bestiaux en délit |

|

|

12 |

| Menues bêtes en délit |

|

|

6 |

| Folle plainte |

|

5 |

|

| Injures |

|

5 |

|

| Id. publiques |

|

10 |

|

| Délit forestier |

|

10 |

|

| Coups |

|

5 |

|

| Coups étant ivre |

|

10 |

|

| Agression avec armes |

|

10 |

|

| Id. sans blessure |

|

45 |

|

| Id. avec blessure |

|

100 |

|

| Coups suivis d'effusion de

sang |

|

20 |

|

| Port d'armes non autorisé |

|

10 |

|

| Fol appel |

|

60 |

|

| Violation de domicile |

|

100 |

|

| Membre cassé |

|

100 |

|

| Attaque à force ouverte |

|

100 |

|

| Briser le marché |

|

100 |

|

| Id. par un étranger |

|

60 |

|

| Bourgeois qui bat un étranger,

et vice versa |

|

60 |

|

| Mal jugé |

5 |

|

|

| Accusation grave, non

justifiée |

9 |

|

|

On remarquera qu'entre la folle plainte, fixée à 5 sous, et l'accusation grave non justifiée, fixée à 9 livres, il y a une grande différence; mais, quelle qu'elle soit, cette dernière somme n'était pas fort élevée et peut servir jusqu'à un certain point à apprécier le degré de courage qu'il fallait pour se porter accusateur. On peut croire maintenant que si la peine eût été plus forte, on n'eût rencontré de bonne volonté nulle part.

L'amende de 3 sous était tombée en désuétude au XVe siècle ; le duc René, en réglementant la Cour des grands jours en 1497, le déclare expressément et prescrit de l'appliquer dans le Barrois.

L'accusation non justifiée de sorcellerie, quoique non prévue nominativement par le tarif, ne laissait pas d'être punie en raison de sa qualité. En 1484, un nommé Pierresson Grand Gérard, de Maxey-sur-Vaise, pour avoir ainsi accusé à tort deux femmes de ce village, fut condamné en 16 fr.; mais beaucoup furent bannis pour semblable fait.

Dans les agressions, la violence se calculait d'après les cris de l'assailli : dès qu'il avait crié hahaye, il était censé avoir couru un danger sérieux et l'offenseur puni en proportion.

Il y avait une amende appelée de ban brisé, contre les sujets de la seigneurie qui se battaient entre eux ; aux termes de l'article 30 de la coutume de Saint-Mihiel, elle appartenait au seigneur haut-justicier.

A Épinal, la coutume publiée en 1605 fixa le maximum des amendes variables à 60 sous, valant 4 fr. de monnaie lorraine, excepté pour les crimes ou les injures atroces. Les habitants ne manquèrent jamais l'occasion de s'en prévaloir, et toujours avec succès, quand l'indignation du juge la portait à une évaluation supérieure à ce taux. A Neufchâteau, suivant sa charte, la plus forte amende était de 100 sous, excepté pour rapt, vol et meurtre.

Mais, indépendamment du tarif, il y avait des actes non prévus réprimés par des amendes également non prévues, quoique non arbitraires ; l'usage en fixa le chiffre. En voici quelques exemples :

1427. A Étain. - Pour avoir pris un individu mis en assurément, 10 fr.

1429. A La Chaussée. - La femme Émon, de Bouillonville, pour, étant en pèlerinage à Saint-Pion-sous-Mousson, couchée dans la chapelle avec d'autres, s'être laissé choir sur un homme qui en mourut trois jours après, 10 fr.

1446. A Foug. - Merlin, dit le Grand, de Laneuveville-au-Rupt, pour un hahaye fait contre son père, 20 gros.

1451. A Saint-Mihiel. - Baudet, barbier, pour avoir castré un nommé Aubertin, qui en mourut, 20 fr. Il avait pratiqué la chirurgie malgré la défense qui lui en avait été faite.

1464. A Bar. - Alix de Lorme, femme de Nicolas de Clefves, épicier à Verdun, pour vente à faux poids, et en outre interdite de vendre aucun épice dans le duché de Bar.

1476. A Longwy. - Troëne, de Rodenges, pour avoir battu un jeune homme qui prenait ses poires, 10 sous.

1486. A Bar. - François Gilot, de Savonnière- devant-Bar, pour avoir marchandé avec un vagabond pour donner des coups de bâton à Jean Brahier, dudit lieu, 30 sous.

Idem. - Laurent le Maire, du même lieu, pour s'être couché sur le lit de la femme Aubriot, contre son gré, elle y étant, 4 fr.

1532. A Bar. - Jean Mazier, maire de Rembercourt-sur-Orne, pour n'avoir porté secours à un religieux que l'on battait, 60 fr.

1598. A La Mothe. - Jean Fouyn, tailleur à Graffigny, pour avoir mal façonné une jupe, 3 fr.

Les amendes pour délits ruraux étaient les plus nombreuses et aussi les moins élevées. Il n'y avait pas de condamnation particulière pour chacune. Tous les ans le prévôt, et plus tard un conseiller du bailliage, tenait une audience dite le plaid annal, où chacun était tenu de comparaître (71). Là, il était donné lecture des procès-verbaux des bangardes ou des sergents, et au troisième jour de cette assemblée, les délinquants étaient admis à présenter leurs justifications. Le procureur fiscal et le fermier des amendes approuvaient ou contredisaient; après quoi le président du plaid prononçait en fixant le chiffre, s'il jugeait que l'amende était encourue. Il dressait un rôle qui servait au recouvrement et devenait exécutoire.

Peu à peu le transport, regardé par les officiers des sièges comme une partie de campagne ou une occasion d'émolumenter, donna lieu aux plus criants abus. Au lieu de réunir plusieurs communes en une seule pour ne faire qu'une séance et une vacation, ils se rendaient dans chacune d'elles, à des jours différents, et augmentaient les frais

à tel point qu'un lieutenant-général de bailliage étant allé à deux lieues de sa résidence, reçut 56 livres, tandis qu'il n'y eut par lui d'amendes prononcées que pour 22 sous.

Ces plaintes ayant été adressées par les fermiers au gouvernement de Stanislas, il intervint, le 10 mars 1755, un arrêt de son conseil qui défendit ces transports et ordonna

qu'au contraire les délinquants se rendraient au chef-lieu où siégeait le bailliage.

Ainsi, ce fut par le fait des magistrats que les justiciables se

trouvèrent, en outre de l'amende, forcés à un dérangement

toujours coûteux, comme s'ils étaient faits pour la justice,

tandis que c'était le contraire. Dans l'origine, on avait

tellement voulu aller au-devant de ces incommodités, que, dans

plusieurs prévôtés, c'étaient les curés qui étaient juges de ces

amendes. Il en était encore ainsi notamment à Saint-Maurice et

plusieurs autres du ressort d'Hattonchâtel, au Val-d'Harol,

composé des communes de Remeicourt, Thiraucourt et Domvallier

(72).

Pour certains délits graves, il y avait des amendes non fixées dites arbitraires; ce n'était pas le juge qui en réglait le taux, à moins qu'il n'en eût reçu mandat spécial ; il condamnait simplement à payer une amende arbitraire, et alors le prince ou le seigneur la modérait (fixait), par lui ou ses officiers, selon la gravité du cas, presque toujours pesé d'après le crédit du délinquant ou celui de sa famille. Dans le Barrois, les amendes arbitraires furent modérées quelquefois par les baillis ; mais, le plus souvent, par la Chambre des comptes, réunie en conseil du duché : la même mesure fut le plus souvent suivie en Lorraine.

Les peines corporelles n'étaient pas exclusives des amendes ; dans les cas de crimes graves, les condamnés avaient encore à payer, à titre d'amende, une somme dont

le taux fixé par les précédents, qui formaient en cela une sorte de jurisprudence, s'élevait ainsi qu'il suit:

|

livres |

| Avec la peine du feu |

300 |

| ---- de la roue |

200 |

| ---- de la corde |

100 |

| ---- des galères ou du

bannissement perpétuels |

50 |

| -------- à temps |

30 |

| ---- du fouet |

50 |

| ---- de la réprimande et du blâme |

25 |

Toutes les amendes appartenaient de droit au seigneur justicier, qui, ayant à sa charge les frais de justice, devait y trouver une indemnité de ceux-ci. Cette organisation servit à plus d'un seigneur pour augmenter les revenus de son domaine, et à plus d'un juge complaisant pour gagner la faveur de son maître; mais, dans ce cas, la correction perdait toute sa valeur dans l'opinion publique.

A Saint-Mihiel, les gages des membres de la Cour des grands jours se payaient sur les amendes que ce tribunal prononçait, sauf, de la part du duc, à y ajouter; mais le public n'en était pas moins convaincu que ces messieurs faisaient en sorte qu'elles pussent suffire. Devant les États (73) cette organisation fut l'objet de représentations spéciales ; le prince les repoussa, en répondant que le taux des amendes étant fixé par les ordonnances, il ne pouvait y avoir d'abus.

Le Parlement de Metz prenait, sur les amendes qu'il prononçait, l'argent nécessaire pour payer les droits de sauvegarde que les gens de guerre imposaient à chacun de ses membres. Les justiciables étaient fort peu flattés de concourir à leur donner cette sécurité.

Le prince partageait les amendes qui lui étaient échues avec une classe de gens qui a toujours été flétrie par l'opinion, eu égard à la difiiculté de trouver des occasions de légitimer sa conduite : nous voulons parler des dénonciateurs. Presque toutes les lois rigoureuses et d'urgence accordaient le tiers des amendes pour prix de la délation ; n'ayant pas trouvé beaucoup de traces de leur application, nous aimons à croire que cet appât ne tenta que quelques infâmes.

Le discrédit tombé sur l'amende, comme moyen de correction, amena insensiblement l'usage d'en indiquer l'emploi ; on n'osait plus la laisser tout entière au seigneur, encore moins aux magistrats pour leurs honoraires ou autre profit personnel. Elle fut alors appliquée aux réparations de l'auditoire ou à ce que l'on appelait oeuvres pies, telles que la décoration de la chapelle du tribunal, l'achat d'un tableau pour l'église, la peinture d'une bannière. A Foug, en 1600, il fut décidé que le produit des blasphèmes servirait à faire un escalier de onze marches pour monter à l'église. Ce mode arbitraire d'expiation ne fut défendu que bien tard, par arrêt du conseil de France du 18 janvier 1781. Alors l'amende, une fois payée, ne reparut plus aux yeux du condamné sous une forme injurieuse.

Le défaut de payer l'amende par suite de mauvais vouloir ou d'insolvabilité n'était pas un moyen valable de s'en libérer ; la loi de Beaumont permettait de saisir les biens du coupable et ensuite le bannissait. Plus tard, on y substitua l'emprisonnement, suivant le prescrit des ordonnances. C'est à l'occasion de deux faibles amendes de fol appel que

Mengin Voinier, de Vandelainville, qui ne pouvait les payer, fut jeté dans les cachots meurtriers de Vézelise, d'où il fallut l'emporter au bout de sept mois (74).

Quelquefois le non paiement était prévu par la sentence : c'était quand on supposait la mauvaise volonté; alors l'alternative pouvait être fort rigoureuse. En 1492, à Metz, quelques jeunes gens de famille faisant partie d'une réunion joyeuse dite l'Abbaye des mal gouvernés, se prirent de querelle pendant une belle nuit, à la suite de quoi plusieurs passants furent gravement blessés. Cinq de ces mutins furent condamnés à payer 120 livres d'amende, sinon à avoir le poing coupé. Dix ans auparavant, il s'était présenté dans la même ville un exemple notable d'application de cette redoutable alternative. Le bourreau, maître Collinet, ayant frappé un homme d'un coup de couteau, fut condamné de même que les jeunes gens qui précèdent; mais il y eut cette différence qu'il eut le poing coupé. Il est à croire que ce fut avec intention que l'amende fut fixée à un taux tel qu'il ne pouvait l'atteindre, autrement c'eût été là une indigne barbarie.

A Saint-Dié, l'usage était d'exécuter les coupables lorsqu'ils ne pouvaient se racheter par le paiement de l'amende ou par le combat.

La loi de Beaumont et plusieurs autres chartes contenaient à l'égard des injures une alternative dont nous avons parlé: les femmes coupables devaient payer l'amende ou porter la pierre. (Voyez Injures.)

Les amendes pour simples délits étaient, surtout à partir du XVI siècle, récupérées par des fermiers, chacun suivant l'objet de son bail. L'un avait les amendes des mésus, l'autre celles des cabarets ; celui-ci des fêtes transgressées, celui-là des appels et sentences par défaut, etc. En 1560, Nicolas Luron était fermier de celles des amendes de la prévôté de Bar qui n'excédaient pas 60 sous, moyennant une redevance annuelle de 55 fr. En

1570, son successeur en payait 1,000; celles des mayeurs de la ville et du ressort de la prévôté étaient, en outre, affermées 1,200 fr. On se rappelle ce que nous avons dit de ce mode de perception (voyez Blasphèmes) ; l'immoralité de cette institution fut toujours sensible en Lorraine et ne servit le plus souvent aux adjudicataires qu'à s'assurer l'impunité ou à satisfaire de basses passions. L'abus en était porté au point qu'à Dompaire le prévôt se rendit lui-même adjudicataire des amendes qu'il prononcerait, d'où l'on est porté à penser qu'il ne dut négliger aucune occasion d'augmenter son profit (75).

CONFISCATION.

La confiscation était de deux sortes ; celle de corps et celle de biens. La première entraînait la libre disposition au profit du seigneur du corps du condamné, c'est-à-dire de sa personne vivante, car il n'était pas pour cela obligé de le faire mettre à mort, de ce principe ressortait la possibilité pour lui de composer pour le rachat. Cette confiscation, d'ailleurs, entraînait celle de biens, qui, dans ce cas, s'appliquait ou à la totalité ou seulement à une partie des biens du condamné. A Toul, en matière de viol, elle n'était que des trois quarts des biens du coupable, l'autre quart appartenait à la femme violée, à titre de dommages-intérêts. En général, elle avait lieu avec plus ou moins d'étendue selon la gravité du crime, dans les cas de mort, bannissement perpétuel, émigration, duel, forfuiance, formariage, etc. Elle emportait avec elle quelque chose d'odieux qui l'entachait d'injustice, le seigneur étant juge et partie dans sa propre cause. Avec des ofiiciers complaisants ou cupides, les prévenus couraient grand danger d'être trouvés coupables quand ils avaient de la fortune ; ils assuraient d'autant leurs gages et salaires, en même temps qu'ils enrichissaient leur maître. C'était du moins l'opinion qu'en avait le public et qui, comme nous l'avons déjà dit, motiva plusieurs fois des plaintes aux États. D'ailleurs, c'est que la confiscation ne pesait pas sur le condamné, qui, une fois mort, n'avait plus besoin de rien, mais sur ses enfants, toujours innocents de son crime ; et pourtant on les réputait procréés de sang improbe et méchant, héritiers du crime de leur père, poursuivants et insecteurs de sa témérité et audace.

La confiscation de biens ne se prononçait que contre les roturiers et les anoblis ; les gentilshommes de l'ancienne chevalerie en étaient exempts, ainsi que d'amendes, excepté en cas de crime de lèse-majesté. Dans d'autres cas graves, tels que fausse monnaie, empoisonnement, sortilège, vol, assassinat, ils pouvaient être momentanément privés de leurs biens, mais ce n'était qu'à titre de séquestre ; après leur mort, ces biens retournaient intégralement aux héritiers. C'est ce que la haute noblesse réclama avec insistance et qui lui fut confirmé par le duc Charles III en 1596. On voit, en 1502 (76), faire remise au fils du président des comptes, Huin Roynette, décapité pour ses démérites, des biens confisqués sur ce dernier; mais ce n'est pas forcément une exception : peut-être avait-il été condamné pour lèse-majesté, car nous n'avons pas trouvé l'indication de son crime, ou bien n'était-il pas noble de race et peut-être aussi, à cette époque, la noblesse ne jouissait-elle pas pleinement du privilège.

Ce n'était pas au seigneur que la confiscation, faite pour lui, profitait le plus, mais à ses représentants. La loi voulait qu'aussitôt qu'elle était encourue, il fût fait un inventaire des biens pour qu'il n'en fût rien diverti. Les officiers de justice, mal payés, mal surveillés, faisaient tant de séances, comptaient tant de vacations, quand encore ils ne s'entendaient pas avec les parents des condamnés, que le plus souvent il ne restait rien. Pour y obvier, dès l'an 1599, le duc Charles III leur prescrivit de n'y procéder qu'à l'assistance des receveurs de ses domaines : il fallut renouveler bien souvent cette recommandation.

Dans certaines parties de la province, la confiscation de biens n'avait pas lieu pour crime de la femme, par cette raison que le mari étant le maître de la communauté, c'eût été frapper sur lui. A Épinal, c'était la prétention des bourgeois, qui la maintinrent contre les entreprises des officiers de la France (77). La confiscation des meubles était d'ailleurs la seule qui y fût permise, excepté en cas de crime de lèse-majesté. La coutume de Metz, au contraire, admettait, pour crime de la femme, confiscation de ses propres et de sa part dans les acquêts. Celle du Bassigny n'autorisait que celle des propres du mari ou de la femme et la part des acquêts du mari. A Saint-Mihiel et à Bar, la confiscation ne portait que sur la part de l'époux condamné ; mais, dans les limites de son application, elle était inexorablement exécutée : On voit, en 1584, le seigneur partager

les meubles d'un père avec ses enfants mineurs, et les faire conduire d'Issoncourt à Souilly, sur la place publique, pour les vendre à l'encan.

A Toul, en condamnant le mari, on faisait réserve des droits de la femme : c'est ainsi qu'en 1583 il fut fait, en prononçant la peine de bannissement, avec confiscation, contre Mansuy Gouvyon, contumace, accusé de vol. Le douaire de sa femme fut expressément réservé.

Il y avait d'autres petites confiscations spécialement prononcées par les lois en matière de gruerie, de pêche, de chasse, de contrebande, fiefs tombés en roture, bois à brûler coupé trop court, etc. Elles étaient limitées à un objet particulier, mais non à la totalité ou à une partie des biens des condamnés ; par conséquent, elles n'avaient pas la même importance.

En matière de suicide ou de meurtre d'un inconnu, le cadavre et ce qui le couvrait appartenaient au seigneur haut-justicier où il était trouvé; la justice en prononçait la confiscation complète : c'était aux parents à les racheter s'ils voulaient en disposer. C'est ce que l'on voit, en 1586, au sujet d'un cadavre trouvé à Felsberg, qui fut racheté par ses parents au seigneur du lieu, moyennant 5 fr. (78)

BLAME, AVERTISSEMENT.