|

|

La Saint-Antoine à Buriville - Conte lorrain

|

|

|

ALMANACH DU

PELERIN DE 1948

La Saint-Antoine à Buriville

CONTE LORRAIN

Après une vie laborieuse et bien

remplie, le Fanfan et sa femme étaient devenus vieux, me contait un

bon grand-père de là-bas.

Le Fanfan comptait presque trois quarts de siècle et la Mélie 6 ans

de moins.

Après avoir économisé toute leur vie durant, et même tiré le diable

par la queue dans leur jeune temps, ils avaient réussi à amasser une

petite réserve. Laquelle réserve subissait une évaporation

continuelle, due aux difficultés multiples des temps présents.

lis avaient marié honorablement leurs trois babettes (1) dans les

villages voisins. Des « ruine-maison », disait la Méfie de ses

filles au temps de leur établissement.

Maintenant les deux vieux avaient partagé leur matériel de culture

et loué leurs champs. Ils en avaient cependant conservé un qu'ils

cultivaient avec amour, et qui leur donnait des légumes pour «

passer l'année » et des pommes de terre pour engraisser un cochon.

Ah ! ce cochon, il était pour eux. maintenant toute leur espérance

d'ici-bas, toute leur ambition. Ils l'achetaient petit au printemps

et le tuaient devenu gros durant l'hiver suivant. Alors, c'était la

fête, la « grillade » comme on dit en Lorraine. Filles, gendres,

petits-enfants, tout le monde arrivait de bonne heure. On mettait

les quatre allonges à la grande table, et c'était un enterrement qui

se terminait toujours gaiement. Puis, les jours suivants, on

découpait, on fabriquait le boudin, les saucisses, les andouilles,

on salait et fumait le lard et les jambons. Bref ! tout un trésor

pour les temps que nous venons de vivre, et où le Fanfan et la Mélie

puisaient durant toute l'année pour maintenir à flot leur santé

déclinante.

Mais tout allait encore trop bien. Vint la mauvaise année entre

toutes. Le cochon, pourtant acheté bien cher, et, comme il se doit,

d'un tempérament rustique et glouton, après avoir grandi assez vite

au début, cessa subitement de se développer. Il mangeait peu,

faisait la grasse matinée et une sieste interminable après ses

repas. Lorsqu'on le sortait, au lieu de courir comme ses

prédécesseurs et de tout bousculer, il s'asseyait sur son train de

derrière comme un toutou, et reniflait l'air du temps avec une

évidente satisfaction. Lorsque la Mélie le sermonnait pour

l'encourager à produire du saindoux, il répondait par des petits

grognements discrets et secouait la tête pour amener ses oreilles,

qu'il avait fort longues, à recouvrir ses petits yeux malicieux.

Sait-on jamais ce qu'ils pensent, ces cochons ? ... Au point où en

étaient les événements des Indes, la Mélie n'était pas loin de

penser qu'il faisait la grève de la faim pour s'assurer une plus

longue existence et saboter les bases même du ravitaillement.

Puis le Fanfan arrivait, les mains dans les poches. li insultait le

goret en lui donnant tous les plus vilains noms qu'un cochon peut

entendre, et que celui-ci écoutait d'ailleurs avec patience et

dignité. Alors le Fanfan bourrait le bout de son sabot dans le gras

des reins du cochon qui, cette fois, élevait le timbre et se

contentait de changer de place.

Et cela se passait tous les jours, et dura de longs mois.

Un vétérinaire, mandé, vous eut dit qu'il s'agissait là de

rachitisme, maladie commune chez les porcs, et qui se manifeste

surtout quand ceux-ci manquent d'exercice. Pour le Fanfan et la

Mélie c'était du « mal de pattes » tout simplement. En temps normal,

chez nous, un porc atteint de cette affection est mis en saucisse

sans aucun délai... Un cochon, ça ne se soigne pas autrement. Nul,

sur la terre, n'a plus mauvais caractère. Prenez un cochon dans vos

bras, pour le soigner, ou même pour l'embrasser, si cela vous dit,

eh bien, il criera exactement aussi fort que si vous voulez le tuer.

De guerre lasse, le Fanfan consulta le grand Jules, un de ses vieux

amis, qui avait terminé autrefois son service militaire comme «

infirmier premier jus » et qui passait pour y « tâter » dans la

médecine vétérinaire. Il s'était créé une réputation dans le

village, beaucoup plus vite qu'un éminent docteur dans une grande

ville.

A la vue du cochon, le grand Jules hocha la tête avec gravité. li

connaissait deux remèdes. Le Fanfan et la Mélie respirèrent. Premier

remède : lavage de la partie malade avec une décoction de fleurs de

cerisier. Deuxième remède : lavage à l'eau de neige. Le grand Jules

termina son diagnostic en comparant la croissance de ce cochon-là à

celle du trèfle, qui végète la première année et ne fructifie qu'à

la seconde.

Malheureusement, on était à la mi-septembre, et tout chacun sait que

les cerisiers ne fleurissent qu'en avril. Les moïs s'écoulèrent donc

et, durant l'hiver qui suivit, la neige ne fit son apparition qu'à

la Chandeleur. On ne sut jamais si l'un ou l'autre des d'eux remèdes

valait quelque chose, car peu avant de temps des chandelles, vers la

mi-janvier, Ia Mélie eut une inspiration. Pour essayer de tirer son

cochon de là, puisqu'arrivait le jour de la Saint-Antoine, elle

irait en pèlerinage à Buriville.

Vous connaissez Buriville ?... Ça m'étonnerait. C'est un charmant

petit village situé à une heure de marche de chez nous. Blotti au

creux d'un vallon, on ne le voit de nulle part. Il faut vraiment y

aller pour le découvrir. Quand il vous apparaît, au détour du

chemin, vous pensez voir un couvent. Son petit clocher à, étages,

sans art et sans pointe, fait bien dans le paysage. Il précède la

petite église, souriante et proprette. Tout près, un petit pont

enjambe un ruisseau. L'ensemble rappelle un peu la cité de Paris,

mais de très loin, certes. L'église étant Notre-Dame, le petit pont

serait le Pont-Neuf; le ruisseau, la Seine ; quant aux bateaux, ils

sont remplacés ici par des canards.

Au clocher, il n'y a point de cadran pour indiquer l'heure. Ici, il

n'y a. ni train ni autobus à « rater ». Comme il n'y a pas d'heure,

les gens de Buriville ne sont jamais en retard.

Lorsqu'on pénètre dans la minuscule église, on remarque tout de

suite à droite, suspendue entre deux fenêtres, une grande toile

représentant en grandeur naturelle deux saints. Au bas de la toile

on lit : saint Antoine et saint Basle, patrons de ce lieu. Deux

embusqués, me direz-vous, qui ne doivent pas avoir grand'peine à

intercéder pour les gens de ce village qui ne comptait pas 80 âmes

au dernier recensement. Mais voilà, avoir deux patrons, cela

correspond à avoir deux fêtes patronales, ce qui n'est pas fait pour

déplaire aux cousins, parents et amis des gens de Buriville, qui

viennent se régaler deux fois par an.

La première de ces deux fêtes a lieu le 17 janvier, jour de la

Saint-Antoine.

Le prêtre desservant Buriville, qui est deuxième annexe d'Ogéviller,

vient célébrer une Grand' Messe, durant laquelle on expose à la

vénération des fidèles une statuette du saint ermite, qu'accompagne

un joli petit cochon. Il y a offrande, mais ne sont admis à défiler

devant le Saint que les messieurs. Pourquoi ? ... c'est la

tradition. Les mauvaises langues disent naturellement que c'est

parce que saint Antoine est surtout le patron des cochons... Mais

passons...

L'assistance est toujours solidement renforcée par les gens des

villages. avoisinants, venus prier saint Antoine pour qu'il veuille

bien s'intéresser à la prospérité de leurs porcs et à la

multiplication

de leur race. C'est une coutume qui paraît bien un peu bizarre, mais

rien n'est plus authentique.

C'est donc à cette cérémonie que la Mélie avait décidé d'assister.

Mais pour attirer plus sûrement sur elle et sur son cochon les

faveurs du Saint, elle avait décidé d'emmener le goret avec elle. On

emmène bien les gens malades à Vichy ou à Vittel, ça ne serait pas

plus drôle de conduire son cochon à Buriville. Si ça ne s'était

jamais fait, ça se ferait, il faut un commencement à tout.

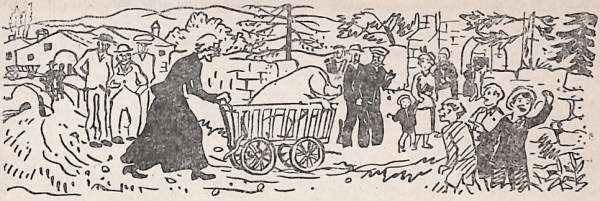

Elle se prépara, mit un peu de paille dans le fond d'une petite

charrette à quatre roues, bordée de lattes. Elle amena cette

ambulance d'un nouveau genre tout près du goret qui, toujours assis

sur son train de derrière, regardait faire. La Mélie le saisit par

les pattes de devant et le Fanfan par le « pont arrière » et ruie

!... ruie !... ruie !... se mit à hurler l'animal, qui se laissa

embarquer avec une mauvaise volonté évidente...

Et la Mélie partit, poussant devant elle la charrette et le cochon,

qui avait l'air à présent de s'intéresser au déroulement du paysage.

Les voyages forment la jeunesse.

L'arrivée de la Mélie à Buriville, en pareil équipage fit sensation.

D'ordinaire, à la vue d'un malade grave, on est saisi d'un sentiment

de confusion qui porte à la tristesse. Mais ici, c'était tout le

contraire, les gens riaient aux éclats, ce qui semblait à la Mélie

peu conforme à l'esprit du pèlerinage. Au fond, elle eut souhaité

que son cochon se mit à « rigoler », lui aussi. Ne dit-on pas qu'un

malade qui rit est à moitié guéri ?

Elle gara son véhicule dans le petit clos qui précède l'entrée de

l'église et, sans plus s'occuper de l'animal à demi paralysé, elle

pénétra dans Le sanctuaire, trouva une petite place, sortit son

paroissien et suivit l'office avec recueillement.

A la sortie, la foule s'intéressa beaucoup à ce pèlerin grognon et

malodorant que les gamins taquinaient au passage. La Mélie sortit la

derrière, juste avant le prêtre qu'elle arrêta.

- M'sieur le curé, dit-elle, vous n'allez tout de même pas me dire

comme mon homme que j'suis me foutue bête d'avoir amené mon cochon

en pèlerinage, qué mal qui a, dites oir? C'est-y pas aussi une

créature du bon Dieu, comme vous et moi ?...

Et elle se mit à raconter au prêtre, tout au long, la triste

histoire de son goret, ses efforts

à le soigner, ses déceptions continuelles, son ravitaillement

compromis, cette « grillade » en famille qu'on ne pourrait pas

célébrer cette année, et tout ... et tout...

A ces mots de grillade, le bon prêtre, fils de paysans, sentit comme

monter à ses narines une forte odeur d'oignons frits qui lui rappela

soudain qu'il n'avait pas encore déjeuné et qu'il serait temps d'y

songer. Mais pouvait-il quitter cette vieille femme sans essayer de

la consoler un peu ? Il tourna donc alentour du cochon en ayant

l'air de l'examiner avec soin et en posant à la Mélie des questions

précises et qu'on sentait compétentes. Puis soudain il s'arrêta et,

de son doigt étendu, il montra la queue du goret qui pendait entre

les lattes de ta charrette, raide comme une baguette de tambour...

- Tenez, dit-il, tout le mal vient de là : un cochon qui se porte

bien doit avoir la queue en

tire-bouchon....

La Méfie rougit de plaisir.

- Ah ! ben, fit-elle, vous, au moins, vous avez un remède qu'est

meilleur que ceux du grand Jules, et plus facile à se procurer.

C'est mon homme qui va le soigner maintenant le cochon, lui qui le

regarde toujours avec les mains dans les poches. Ah ! comme je vas

te le faire se dégrouiller, le bougre...

Puis, en se confondant en remerciements, elle prit gaiment le chemin

du retour, laissant, là le prêtre qui, malgré une solide

instruction, ne s'expliqua jamais les raisons d'une telle joie.

Le retour fut une allégresse. Durant le repas qui suivit, la Mélie

fit la théorie au Fanfan, qui hocha la tète avec scepticisme, mais

promis d'essayer le jour même. C'était pas bien dur, puisqu'il

s'agissait simplement de tordre la queue de l'animal pour le

guérir...

Le cochon était resté en liberté dans la cour. Toujours assis, il

avait l'air de regretter amèrement sa belle ballade en voiture. Le

Fanfan s'approcha de lui par derrière, lui saisit la queue à deux

mains en lui imprimant un violent mouvement de rotation et de

torsion à la fois, exactement comme s'il s'agissait de lier un fagot

avec un hart. Le goret jeta un cri de douleur et fit un bond en

avant. Le Fanfan revint une heure après et recommença. Cette fois,

le cochon fit deux bonds. A raison de 12 applications du remède par

jour, le surlendemain il faisait 10 mètres d'une seule traite et

reprenait de l'appétit. Quinze jours après il ne s'asseyait plus et

il suffisait que le Fanfan paraisse pour que l'animal fit vingt fois

de suite le tour de la cour à une vitesse foudroyante. Puis un beau

jour, pour bien prouver à son maître qu'il n'avait plus besoin de

ses services, et sans doute pour varier ses exercices, il réussit à

passer entre les jambes du Fanfan, qui se retrouva dans la boue les

quatre fers en l'air.

Le cochon, redevenu gai et gourmand, ne fit jamais un monstre,

puisqu'il fallut le tuer déjà en mai, avant l'apparition des

chaleurs. Mais il atteignit une taille acceptable et fit, comme dans

toute histoire qui se termine bien, le bonheur des uns et des

autres.

En ce temps-là, la servante du curé desservant Buriville reçut des

mains d'une vieille femme qu'elle ne connaissait pas, et en

l'absence de son maître, un pesant paquet. Elle l'ouvrit. Il

contenait une épaule de cochon et... la queue de l'animal ! A son

retour, le prêtre pensa à une moquerie, mais le souvenir du goret de

Buriville lui revint. Il donna à ce présent l'accueil que l'on pense

et, tout en le dégustant, il se demanda comment le cochon avait pu

grandir si vite, puisque la queue de la pauvre bête, raidie par la

mort, n'était plus en tire-bouchon du tout.

JULIEN MALO.

(1) Filles. |

|