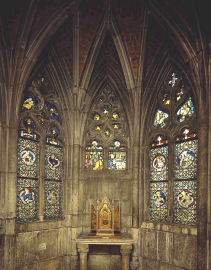

Comme indiqué dans un précédent article,

la chapelle du Château d'Herbéviller-Lannoy aurait été

démontée avant 1927 pierre par pierre, et transportée au « Detroit

Institute of Arts ». Mais son aspect actuel n'est pas celui

d'origine, ne serait-ce que par les vitraux allemands enchâssés

en 1947.

Etat actuel à Détroit

|

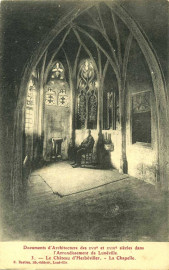

Carte postale ancienne

|

Quel était l'état de la chapelle au moment

de son transfert ?

L'article, reproduit et traduit ci-dessous, du Bulletin de

l'institut des arts de Detroit nous donne deux photographies de

1927, et l'indique

« originale dans toutes ses parties » :

|

|

|

Carte postale 1929 : |

|

|

On constate cependant

des différences importantes entre la carte postale

ancienne (d'avant la première guerre mondiale) et la

photographie de Détroit : les fenêtres à croisillons

carrés sont devenus losanges, les croix de Lorraine

surplombant l'autel ont été remplacées par des vitraux

plus complexes, l'autel lui même s'est grandement

élargi...

Nous disposons de quelques cartes postales donnant

l'aspect extérieur du château avant la guerre :

Mais surtout, de son aspect en 1918 :

Et la chapelle n'a pas disparu

intégralement sous les obus !

|

|

Elle avait été préalablement démontée

pierre par pierre, par l'antiquaire parisien

Demotte (ce que confirme aussi Jacques

Sadoul dans

Le Pays

Lorrain).

Les deux documents ci-contre, non

datés, font apparaître la toiture rénovée et la

chapelle absente (mais ils sont

sans doute d'après guerre, à en croire la

croissance de l'arbre à gauche).

L'antiquaire Demotte * a transporté la chapelle avant

guerre (1912 ? 1913 ?) à Paris, dans sa

galerie 27 rue de Berri, où il va l'exposer

en 1913, avant de la négocier

dès 1922 avec le directeur du musée de Détroit,

pour une acquisition définitive en 1923.

Mais qu'ont réellement acheté les Américains

? La chapelle originale, comme ils l'affirment

en 1927, ou une version modifiée par Demotte ?

(l'article du

Journal Gil Blas de 1913 parle aussi

étrangement de verrières et non de

vitraux) |

|

|

|

Ce qui semble confirmer cette hypothèse, est la

photographie ci-contre de la chapelle, issue d'une

publicité de Demotte en 1931 pour sa succursale de New-York ; la

chapelle est indiquée à Detroit mais mentionnée comme

autrefois dans la collection new-yorkaise de Demotte.

S'il est difficile d'y discerner l'état des fenêtres

(les deux traverses visibles laissant cependant penser

qu'il s'agit déjà des fenêtres à losange),

les modifications des croix de Lorraine ont déjà été

opérées, tout comme celle de l'autel qui supporte une

étrange statue (vierge à l'enfant ?) qu'on ne retrouve

sur aucun autre cliché. S'il s'agit, comme on peut le

soupçonner, d'un cliché pris dans la galerie Demotte de

New-York avant 1923, on pourrait en déduire que :

- la chapelle aurait bien été transférée de la galerie

parisienne à la galerie new-yorkaise avant sa cession à

l'Institut de Detroit ;

- c'est bien Demotte qui l'aurait rendue plus "esthétique"

pour en favoriser la vente, de sorte que les Américains,

qui n'ont sans doute jamais eu sous les yeux la carte

postale ancienne en début de cet article, auraient acquis une

version remaniée qu'ils croyaient originale.

|

|

|

On notera par ailleurs que la même

chapelle, dans son état modifié, servira de couverture

au bulletin de l'Institut de Detroit en 1951 :

|

|

Bulletin of The Detroit Institute of Arts Of the City of Detroit

Vol. IX - OCTOBER, 1927 - No. 1

FRENCH GOTHIC CHAPEL C. 1500 GIFT OF MR. RALPH H. BOOTH

FRENCH GOTHIC CHAPEL

In the short time that our new building has been open to the

public, the French Gothic chapel, the dedication gift of Mr.

Ralph H. Booth, has become one of the most popular spots in the

Museum. Little wonder, indeed! This tiny structure, complete and

original in all its parts, with its weathered but well-preserved

old stone walls, pillars, and ribbed vaulting, its stained glass

windows, its altar and holy water font, brings to the people of

this young country something of the real atmosphere of past ages:

an atmosphere which the most perfect reproduction of antique

architecture somehow fails to give. In this little room one may

dream of the noble and courtly people, long passed away, who

prayed here; the very stones are alive and tell of the many

hands which touched them, of the skirts which brushed them, and

of the countless feet which trod them. |

(cliquer sur l'image pour

accéder au PDF) |

The chapel, originally a part of the Chateau de Lannoy in

Herbeviller in Lorraine (eastern France), was dismantled, and

stone for stone shipped to Detroit, where it was rebuilt into

the Museum in connection with the Gothic Hall. The exact date of

the castle, the records of which go back to the thirteenth

century, has not come down to us. We only know that it acquired

its present form while belonging to the Créhange family, who had

bought or inherited the estate from Marguerite de Chambley, Dame

de Parroy, late in the fifteenth century. Stylistic reasons lead

us to suppose that our chapel was built in the first years of

the sixteenth century. About the year 1525 the castle came into

the possession of the Bannerot family, who held It until the

eighteenth century, when René de Bouchard, husband of Anne de

Lannoy, became the owner. In 1758 their daughter married Jean

Pierre, Comte de Lignéville, in whose family the estate remained

until the Revolution. Lignéville is the last noble name

connected with the castle. Abandoned and maltreated during the

Revolution, in the nineteenth century it became the home of

several bourgeois families and is today a farm house.

In style the chapel represents the very last phase of French

Gothic art. Its general plan, ending in five sides of an octagon,

still follows the scheme established for choirs and chapels in

the first examples of Gothic architecture of the twelfth century.

The vault, however, which in the High Gothic period was

supported by single ribs ascending in a straight line from the

pillars to the keystone, has here become an intricate starlike

network of delicately moulded ribs. The capitals of the early

period and the wreaths of scanty foliage which superseded them,

marking the intersection of the engaged shafts and the vault,

are here entirely eliminated. In the traceried windows we have

the bows and "fishbladders" of the typical flamboyant manner,

and finally, above the niche on the right wall, we observe a not

conspicuous but significant detail: the relief decoration of

dolphins and acanthus leaves, the first glimpse of the coming

new style of the Italian Renaissance, a fact which definitely

proves that our chapel stands on the boundary of two periods, or

one might even say between two worlds.

W. H. |

Traduction du Bulletin du « Detroit Institute of Arts » de la ville de

Detroit

Vol. IX - OCTOBRE 1927 - N ° 1

CHAPELLE GOTHIQUE FRANÇAISE Vers 1500 - DON DE M. RALPH H. BOOTH

CHAPELLE GOTHIQUE FRANÇAISE

Durant le peu de temps où notre nouveau bâtiment a été ouvert au

public, la chapelle gothique française, don dévoué de M. Ralph H.

Booth, est devenu l'un des endroits les plus populaires du

Musée. Rien d'étonnant, en effet ! Cette petite structure,

complète et originale dans toutes ses parties, avec ses vieux

murs de pierre résistants mais bien conservés, ses piliers, ses

voûtes nervurés, ses vitraux, son autel et son bénitier, apporte

au peuple de ce jeune pays quelque chose de l'atmosphère réelle

des siècles passés: une atmosphère que la plus parfaite

reproduction de l'architecture antique échoue en quelque sorte à

donner. Dans cette petite pièce, on peut rêver des gens nobles

et courtois, disparus depuis longtemps, qui ont prié ici : les

pierres sont vivantes et témoignent des nombreuses mains qui les

ont touchées, des jupes qui les ont frôlées et des pieds

innombrables qui les ont foulées.

La chapelle, à l'origine une partie du château de Lannoy à

Herbeviller en Lorraine (est de la France), a été démantelée, et

expédiée pierre par pierre à Detroit, où elle a été

reconstruite au sein du musée dans le cadre de la salle

gothique. La date exacte du château, dont les traces remontent

au XIIIe siècle, n'est nous est pas parvenue. Nous savons

seulement qu'il a acquis sa forme actuelle alors qu'il

appartenait à la famille Créhange, qui avait acheté ou hérité de

la succession de Marguerite de Chambley, Dame de Parroy, à la

fin du XVe siècle. Des raisons stylistiques nous amènent à

supposer que notre chapelle a été construite dans les premières

années du XVIe siècle. Au environ de l'an 1525 le château est

entré en possession de la famille Bannerot, qui l'a détenu jusqu'au

XVIIIe siècle, où René de Bouchard, époux d'Anne de Lannoy,

en est devenu propriétaire. En 1758, leur fille a épousé Jean

Pierre, comte de Lignéville, dans la famille duquel la

succession est restée jusqu'à la Révolution. Lignéville est le

dernier nom de famille noble en relation avec le château.

Abandonné et maltraité pendant la Révolution, il est devenu au

dix-neuvième siècle le foyer de plusieurs

familles bourgeoises et est aujourd'hui une maison de ferme.

En terme de style, la chapelle représente la toute dernière

phase de l'art gothique français. Son plan général, se réduisant

aux cinq côtés d'un octogone, suit rigoureusement le schéma

établi pour les choeurs et chapelles des premiers exemples de

l'architecture gothique du XIIe siècle. La voûte, cependant, qui

dans la période du gothique était soutenue par de simples

nervures ascendantes, en ligne droite des piliers à la clef de

voûte, est devenu ici un réseau étoilé complexe, d'ogives

délicatement moulées. Les éléments essentiels de la première

période, et les couronnes de feuillage maigre qui les

remplacent, marquant l'intersection des axes engagés et de la

voûte, sont ici totalement absents. Dans les fenêtres en ogive,

nous trouvons les arcs et "vessies de poissons" typiques du style

flamboyant, et enfin, au-dessus de la niche sur le mur de

droite, on observe un détail bien peu visible mais

d'importance: la décoration en relief de dauphins et de feuilles

d'acanthe, premier aperçu du prochain nouveau style de la

Renaissance italienne, ce qui prouve définitivement que notre

chapelle se situe à la frontière de deux périodes, ou,

pourrait-on même dire, entre deux mondes.

W. H.

Magazine of the

Women's City Club of Detroit - Septembre 1927

Les Arts

Exposition d'art gothique

Voilà, je pense, une nouveauté, - en 1913. Une exposition d'art

gothique, peinture, verrières, et statuaire. Des merveilles,

comparables aux plus hauts chefs-d'oeuvre de Chartre.s, Reims,

Amiens, Sens, Bourges, ou de Notre-Dame de Paris. Cela va nous

changer des sempiternelles et commerciales exhibitions de

marines bretonnes, frondaisons versaillaises et « couchers de

soleil sur le grand canal ». Est-il possible d'imaginer pour les

artistes, les archéologues, Les grands amateurs, les érudits,

une rétrospective plus émouvante et d'un enseignement plus

profond ?

Ce spectacle d'une rareté précieuse, c'est à M. Demotte (et qui,

sinon M. Demotte, pourrait à l'heure actuelle, l'offrir ?) que

nous en serons, sous deux mois, redevables.

A cette exposition, qui attirera l'élite à l'hôtel de la rue de

Berri, l'on verra d'abord la représentation de la Vierge par des

exemplaires français de premier ordre, du douzième siècle au

seizième, c'est-à-dire jusqu'à cette école de Troyes, qui est

encore tout imprégnée du sentiment et de la technique médiévaux,

et n'est pas encore italianisée. Vierges debout, assises,

portant un bouquet, présentant un fruit, une grappe de raisins à

l'Enfant. Une Vierge adorable, oeuvre d'un intérêt exceptionnel,

tenant de la main droite un encrier à l'Enfant Jésus, qui tient

de la main gauche un phylactère sur lequel il écrit de l'autre

main. Cette statue est du nord de la France, XVe siècle.

La série compte d'autres ouvrages dignes de là plus. fervente

admiration.

Nous ne pouvons aujourd'hui que les indiquer, nous réservant de

les décrire longuement au moment voulu.

Vous verrez à la galerie Demotte-, le portrait entier de la

Chartreuse de la Réole (début du XVe). Il sera présenté, en

place pour ainsi dire, dans une crypte construite chez M.

Demotte. Et l'on ne saurait, sans les avoir vues, soupçonner

la beauté unique des fêtes du Christ, de la Vierge et de saint

Jean qui couronnent ce portail roman.

Dans la même crypte seront exposés une statue du Christ entrant

à Jérusalem le dimanche des Rameaux, pierre d'une éloquence

familière et d'un réalisme exquis. A droite et à gauche., deux

figures de prophètes. Ces trois pièces, d'une qualité égale à ce

qu'on voit de plus beau à Chartres, proviennent de l'église de

Notre-Dame de la Couldre, à Parthenay, dans les Deux-Sèvres,

église romaine dont il ne reste plus, que le portail à quadruple

voussure.

On nous montrera ensuite des fragments de chapiteaux de la

cathédrale de Saint-Denis ; et des fragments de Reims. De Reims

encore, une délicieuse petite figure d'apôtre appuyé à un

pilastre et venant d'une église rémoise aujourd'hui, détruite.

De la cathédrale de Conques, des « corbeaux » de l'expression

la plus saisissante.

Le treizième siècle sera représenté par une statue de Roi assis

sur un trône, en marbre blanc ; par une statuette d'apôtre, en

bois sculpté polychrome, style d'Amiens ; un extraordinaire

buste de bourreau, au visage menaçant.

Ce sont ensuite deux têtes d'apôtres (début du XIVe siècle)

pures comme, des antiques, provenant d'un portail détruit de

l'église parisienne de Saint-Jacques. Du XIVe une Vierge trouvée

il y a quelque soixante années, à Saint-Germain-des-Prés, type

parfait de l'art de l'Ile-de-France ; un Groupe de Donateurs,

neuf figures de pierre, bloc sublime, exhumé de l'abbaye de

Jumièges.

Du XVe, le buste étonnant, d'un Diacre, revêtu de sa chape aux

broderies de pierre ajourée, et dont le chaperon porte comme

ornements les images de la Vierge et de l'ange Gabriel.

Et pour clore le lot du XVe, un bas-relief montrant un Donateur

et sa femme, présentés par saint Jacques à la Vierge assise. Au

second plan, se lit dans la pierre l'histoire des épisodes de la

vie aventureuse et guerrière de ce donateur.

Du XVIe, deux Saintes Femmes provenant d'une Mise au tombeau, et

une statuette de bois colorié figurant la Vierge assise sur un

trône et jouant avec l'Enfant.

Joignez a cet ensemble prodigieux quelques tapisseries

gothiques, verdures animées, verdures à oiseaux ou à scènes

religieuses ; des primitifs français et flamands, dont un

triptyque, la Vierge et l'Enfant auprès de saint Joseph, sainte

Catherine et sainte Barbe; avec, soir les volets, deux anges

musiciens. Cette peinture, du tout début du quinzième, cet d'art

anversois ; la fraicheur prodigieuse de son coloris, la fermeté

du dessin, la suavité expressive du sentiment, tout y concourt à

notre ravissement.

Quant aux vitraux (notamment les quatre panneaux où l'on voit

-deux saint Paul et deux saint Pierre), ils s'étageront du

douzième au quinzième siècle.

Et vous aurez encore la surprise d'admirer chez M. Demotte la

chapelle démontée, transportée, reconstituée pierre à pierre, du

château de Lannoy, à Herbeviller (Meurthe-et-Moselle), chapelle

avec ses verrières, son autel, et bas-relief dédié à saint

Hubert.

Nous reviendrons à loisir sur cette manifestation considérable.

Pour la commenter, il -faudrait un volume. Et ce volume,

Courajod, André Michel, Emile Malle, M,He Louise Pillion l'ont

écrit. La statuaire française du treizième s'adresse à ce que le

jugement, la sensibilité, le coeur ont de plus secret et de plus

noble. L'art des imagiers gothiques vaut par une harmonieuse et

sereine unité ; sa sculpture, liée à l'architecture dans le

rapport exact d'une plante avec le sol qui la porte et la

nourrit, est la floraison symbolique de l'art chrétien. Ce

symbolisme, d'ailleurs, n'empêche pas le réalisme le plus probe,

le plus savoureux, de se donner libre carrière. Mais l'esprit

dompte la matière. Tout l'art chrétien du moyen âge est dominé

par la préoccupation qu'exprima Suger de conduire les âmes « par

le moyen des choses matérielles aux Immatériel : de materialibus,

ad immaterialia ».

D'ores et déjà nous devons un grand merci à M. Demotte qui va

bientôt nous donner la plus salutaire leçon et la meilleure des

joies.

Louis Vauxcelles.

* Georges Joseph Demotte

(1877-1923) est un marchand d'art, né en Belgique qui

possédait un magasin à Paris (27 rue de Berri) et à New

York (8 east 57th Street). Spécialisé dans l'art

médiéval français, il achetait des structures et

sculptures gothiques qu'il revendait ensuite.

Henri Matisse fit son portrait en

1918.

Les méthodes de Demotte restent fortement critiquables : on sait

ainsi qu'ayant acquis le très rare manuscrit mongol du Livre des

rois (Shahnameh), il le démembra irrémédiablement pour vendre

chaque illustration à divers collectionneurs, sans même

hésiter à détacher des recto/verso pour maximiser son

profit. |

|

Il engagea

en 1923 un procès en diffamation contre l'américain Joseph Duveen, qui affirmait qu'une statuette médiévale vendue par

Demotte était un faux. Mais il mourut accidentellement le 4

septembre 1923, abattu au retour d'une chasse au sanglier par

son collègue marchand d'art Otto Wegener. Le Gaulois du 5

septembre 1923 conclut l'information par ces lignes : « on

sait que M. Demotte avait été partie dans un procès au

correctionnel portant sur des commissions pour ventes d'objets

d'art en Amérique. A l'occasion de ce procès, certains

chefs-d'oeuvres, figurant dans les collections nationales,

furent passionnément discutés par les experts et les

archéologues. M. Demotte emporte avec lui dans la tombe le

secret des Lansquenets du Louvre et de maintes sculptures du

moyen âge et de la Renaissance exportées dans le Nouveau Monde

».

Car, outre le procès américain, Demotte était opposé

à l'antiquaire Jean Vigouroux, son ancien directeur de la succursale de New

York, pour des affaires d'encaissements de commissions et de

détournement de fonds. Mais Vigouroux durant ce procès ne

cessera d'accabler Demotte d'accusations de faux.

On peut ainsi noter, entre autres déclarations suspectes au

cours de ce procès qui servit quasiment de feuilleton au journal

le Gaulois :

« M. Vigouroux estime que les deux

lansquenets provenant d'un château du Barrois sont faux. Fausses

également les deux statues de rois provenant de

Notre-Dame-de-la-Coulche, à Parthenay, et l'Annonciation aux

mages. [...] M. Vigouroux à l'appui de ses dires, à montré des

photographie des originaux. D'après ces documents il y aurait eu

restauration. [...] M. Vigouroux a affirmé à M. Ameline que les

deux statues de la Vierge dont l'une se trouve actuellement au

Musée Métropolitain de New-York et l'autre au Musée Gardner de

Boston étaient fausses. Il a enfin déclaré au magistrat que M.

Demotte possédait, rue Dutot, un atelier où l'on fabriquait de

fausses statues. Mais cet atelier aurait été fermé, paraît-il,

dès l'ouverture de l'enquête ». (Le Gaulois, 20 juin 1923)

« M. de Stecklin, ami du sculpteur Boutron, maître des ateliers Demotte,

raconte ce qu'il a vu : - J'ai pu voir, dit-il, une vieille

cheminée de ferme, frustre et simple, devenir une magnifique

cheminée renaissance avec frises et cartouches. J'ai vu un saint

porteur d'une sacoche changer de sexe et devenir une vierge

portant l'Enfant Jésus. ». (Le Gaulois, 15 novembre 1924)

Il faudrait aussi, pour compléter, se pencher sur la mort suspecte

en 1920 du sculpteur Boutron, chef de l'atelier de pierre de

Georges Demotte...mais cela nous conduirait fort loin de notre

sujet originel.

|

Rédaction :

Thierry Meurant |

|